by ariza_adolfo | Oct 14, 2020 | Literatura comentada

María Teresa Andruetto egresó de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba.

Algunos de sus libros son Tama (Premio Luis Tejeda 1992), La mujer en cuestión (Primer Premio Novela Nacional de las Artes 2002) y los poemas Palabras al rescoldo y Kodak. En esta editorial publicó para niños y jóvenes El anillo encantado, Huellas en la arena, La mujer vampiro y La niña, el corazón y la casa.

En 2011, Andruetto fue seleccionada autora representante por la Argentina para el premio Hans Christian Andersen.

Me ha pasado algo poco habitual con esta novela: hay poquísima información sobre ella y su autora, aunque Andruetto ya tiene una trayectoria importante. Es más, la información que incluyo la saqué de la contraportada del libro.

Completo el resto del texto de esta contraportada:

“Inspirada en el viaje de su propio padre, que emigró de Italia a la Argentina, Andruetto relata la historia de un naufragio, una larga aventura y por fin, el cumplimiento de una promesa.

Dice la autora, “Si un libro puede ser un modo de conocer, una manera de penetrar en el mundo y buscar el sitio que nos corresponde en él, Stefano me permitió recuperar la sensación de hambre, desarraigo, extrañamiento, de hombres y mujeres que un día se marchan de su tierra en busca de una vida mejor”. “

Del epílogo de la novela, a cargo, de la autora, saco un dato más: “Soy hija de un partisano que llegó desde el norte de Italia a la Argentina, en 1948”. Según Wikipedia, “La Resistencia italiana o Resistencia partisana (en italiano, Resistenza italiana o partigiana) fue un movimiento armado de oposición al fascismo y a las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.”

La novela está llena de estas referencias a la realidad, sea histórica, geográfica, o sociológica. Por ejemplo, Stéfano (Stefanin, le decía la madre, y me recuerda a una italiana que fue vecina mía en Las Heras: Lina Deblasi, que así llamaba a sus hijos.), vivía con su madre en Airasca, una comuna italiana de la Ciudad metropolitana de Turín, región de Piamonte.

Su padre había muerto en la Batalla del Piave (junio de 1918), una victoria decisiva del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial frente al del Imperio austrohúngaro.

Así lo cuenta Stéfano: “Dicen que el agua corrió encarnada de tanto llevarse la sangre de los soldados, también la de mi padre.”

Él es el protagonista, y el narrador, y lo hace en primera persona, aunque también utiliza la tercera persona. Otro recurso central es el uso del diálogo, con la madre, antes y después de irse de su casa, y con Ema, una mujer a la que menciona, como interlocutora, durante toda la narración, aunque no sepamos quién es hasta el final, y otros personajes. No daré más datos porque ese suspenso es parte del tempo narrativo de la obra, pero es muy interesante el manejo de los recursos que menciono en un avance cronológico, que es permanentemente interrumpido por flashbacks de su vida. Esas vueltas instantáneas y rápidas al pasado logran que nunca se pierda la referencia al pasado, a su vida en Italia, a la madre que lo esperaba inútilmente.

Acá voy a mencionar un aspecto que saltó de mis lecturas de niño y adolescente: esta historia de un muchachito italiano que se embarca rumbo a Argentina en busca de una persona me sonó en la memoria (incluso recuerdo la tapa de la novela en la colección Robin Hood). Se trata de Corazón: Diario de un niño, escrita por el autor italiano Edmundo de Amicis en 1886. En ella se cuentan, en forma de diario, las vivencias de un niño italiano, originario de Turín, llamado Enrique.

¿Por qué establecí la relación?

Porque ese Diario incluye, dentro las varias narraciones breves que lo integran, a Marco, de los Apeninos a los Andes,que narra la historia del extenso y complicado viaje de un niño de trece años, Marco, desde Italia hacia Argentina, en busca de su madre, que había emigrado a nuestro país dos años antes para poder trabajar y poder dar una mejor vida a sus hijos.

No pretendo establecer relaciones que la autora no ha mencionado, pero me llamó la atención que ambos salieran –obvio, en barco- del Norte de Italia (Stéfano, de Génova) y, aunque este viene en busca de una vida mejor, también tiene como encargo de su madre buscar a su amiga, Chiara Martino, algo que parece secundario, pero termina siendo central. Y, por supuesto, el hecho de dejar Italia en busca de una salvación, como conocemos tantas historias.

Hay otra relación que es inevitable: el nombre de Stéfano. Es el título de una obra de teatro de Armando Discépolo (1887-1971) -creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino-, que muestra la historia de un músico inmigrante italiano que busca triunfar en Argentina. También el Stéfano de Andruetto aprende a tocar el saxo con un instrumento que le regaló “el turco Rasú” (cuántos “turcos” he conocido en Mendoza, inmigrantes árabes, generalmente dedicados al comercio), y vive mucho tiempo de eso.

Me arriesgo un poco más:

En el Stéfano-drama el protagonista fracasa y Stéfano-novela está jalonada de fracasos, la mayoría relacionados con el protagonista que busca su camino y deja caer a las personas que lo quieren: Agnese, la madre; las mujeres posibles que quedaron en el camino: Tersa, Lina; Aldo Moretti, el músico. Sin embargo, hay una luz al final que esperanza, como en la obra de teatro: la persistencia en la búsqueda porque finalmente habrá un logro que lo premiará.

Finalmente, está el tema del género, mejor del subgénero, porque es una novela, sin dudas. No es un diario como Marco, de los Apeninos a los Andes, pero hay una línea cronológica, y un crecimiento en edad y aprendizaje.

Por eso, me voy a inclinar el subgénero novela de aprendizaje, aunque muy matizado.

¿Qué es una novela de aprendizaje?

Una narración en la que el protagonista evoluciona, construye su personalidad y es un héroe que tiene que superar obstáculos y afrontar riesgos.

Así es Stéfano, el de Andruetto.

La nostalgia

Es una novela de inmigrantes, de gente que debió dejar su patria en busca de algo que no tenía. Esa ausencia duele, y ese dolor –nostalgia- en gallego es morriña y en portugués, saudades. Por eso la novela suena como la música de los marineros en el puerto.

Entre la gente que esperaba para subir al barco que los traería a América, sonaba una mandolina y cantaban:

Amore scrivimi

non lasciarmi più in pena

O sea:

Amor escríbeme

no me dejes más con dolor

Esa es la nostalgia, que etimológicamente significa el dolor del regreso.

Busqué la letra y encontré -en una magnífica versión de Mina- un tango canzone de 1936, que se llama Scrivimi.

Cuántas cosas en esta novela de no muchas páginas, que merece ser leída.

SE LAS RECOMIENDO.

by ariza_adolfo | Oct 6, 2020 | Temas políticos

El análisis del odio en la sociedad –no solo argentina-, es complejo, y como aparece permanentemente en los hechos, sigue generando elementos muy importantes para entender el mundo de hoy y -lo digo otra vez- para tomar mejores decisiones.

La nueva editorial de Pepe Natanson (https://www.eldiplo.org/256-las-luchas-por-la-tierra/el-hombre-que-piensa-que-todos-piensan-como-el/) en el Dipló vuelve sobre el tema, en parte, porque la anterior recibió una crítica innecesariamente dura, y sin fundamentos, lo que lo llevó a responderla y, en parte, porque resalta algunos aspectos de la historia argentina (con elementos discutibles, aunque no sea la oportunidad de hacerlo).

Lo más importante, a mi juicio, es que avanza en su análisis del fenómeno del odio, además de volver a desarrollar lo que llama “transformación del espacio público” como factor clave para comprender el mundo en que vivimos -cómo compramos y vendemos, cómo nos relacionamos, cómo formamos nuestro pensamiento y emociones-, cuando muestra de qué manera se ha avanzado (como dijo en la editorial de septiembre) en “una hipersegmentación que las redes sociales convertirían más tarde en hiperpersonalización”. O sea, se ha acrecentado el individualismo, vivimos en burbujas que las redes y la información pública llenan de tal manera de lo que nos gusta, que creemos que todo el mundo es así.

No es ocasional, recordemos, entre otras cosas, la bandera de la meritocracia que enarbola con tanto entusiasmo el neo liberalismo y que responde al modelo de explotación laboral de los países centrales: en definitiva, significa que me salvo solo, y que, si me va mal, es solo mi responsabilidad. Por lo tanto, el Estado no debe ayudarme, y de ahí viene la descalificación de los planes sociales que se escucha –junto con otras barbaridades vergonzosas- en las marchas anti Gobierno.

Sin embargo, hoy la pandemia nos enseña, o debería enseñarnos, que no hay salvación individual, como viene diciendo el Papa Francisco.

Voy a citar un párrafo del Editorial porque me parece que afina nuestra comprensión del fenómeno del odio.

“En Las vueltas del odio, Gabriel Giorgi y Ana Kiffer lo explican en estos términos: “El odio político es, fundamentalmente, circulación. Se mueve y se adhiere entre superficies. Busca demarcar un colectivo a partir de un odio común. No siempre lo puede hacer, pero su impulso es el de operar como contagio”. Y agregan: “El odio quiere hacer mundo colectivo, que puede durar un instante, pero eso no importa: quiere trazar las coordenadas de un común a partir de la segregación de un ‘otro’ siempre demasiado próximo. Su lema fundamental podría ser: que ese o esa (o eso, porque el odio deshumaniza) desaparezca de mi vista, para fundar sobre esa desaparición un territorio común”.”

Por eso es tan tajante y violento este odio, porque implica la desaparición del otro, del distinto, del que piensa de otra manera, o es de otra raza, o es sexualmente diverso. Esta desaparición puede ser solo alejamiento (¿guetos? ¿qué se vuelvan a su país?) o desaparición (el Holocausto como ejemplo máximo, pero no aislado).

No es secundaria esta mención del fascismo, porque, aunque nunca desapareció, ha ido tomando auge tanto en Argentina, como fuera de ella.

Natanson recalca que hay odio tanto en sectores o miembros del anti peronismo como del peronismo, pero, citando a Feierstein escribe: “el odio es de doble vía, pero el fascismo está hoy limitado a la derecha.”

Lo terrible de esto, es que la clase media argentina –y mendocina todavía más-, con un alto porcentaje de anti peronistas, se ha ido corriendo a esa derecha, y desde allí se extrae el núcleo duro macrista, el que hoy, a menos de un año de asumir un Gobierno que no agrede y que se ha hecho cargo de las consecuencias del macrismo y de la pandemia, tiene actitudes de odio, incluso violentas y con ánimo destituyente.

Todo va cerrando y haciéndose evidente en la línea de tiempo: la globalización, la concentración de riquezas y poder, el incremento exponencial de las capacidades tecnológicas sin el necesario correlato de desarrollo de la capacidad de uso en favor del mundo y de la sociedad, el agotamiento del modelo mundial, el aumento de las tensiones geopolíticas, el deterioro creciente del medio ambiente, la pandemia…

El panorama da para la desesperanza, pero hay opciones:

Hemos visto en todo el mundo, y mucho en Argentina, acciones solidarias, tanto sectoriales, como personales.

El Gobierno insiste en que no hay salvación individual, y promueve la participación y la organización.

El Papa Francisco firmó este el 3 de octubre, en Asís, su tercera encíclica, “Fratelli tutti” (Hermanos todos), sobre la “fraternidad y la amistad social” y dedicada a la post pandemia; ya Laudato si (una encíclica “ecologista” donde Francisco habla de la “cura de la casa común”, es decir el mundo) fue la que advirtió sobre la crisis climática del planeta y las catástrofes que ponen en peligro la tierra y sus habitantes.

Tenemos opciones, pero la decisión es personal, y aunque todavía el juego se está desarrollando, las cartas están sobre la mesa.

Nadie puede decir –a menos que esté en modo carne de trolls- que no entiende esto, porque vive y padece esta realidad.

El dilema no es peronismo y anti peronismo: es, o trabajo para un mundo mejor para la mayoría de los habitantes, o colaboro, por acción u omisión, con su destrucción. El odio es parte de esta posición.

CADA DECISIÓN DE CADA UNO DE NOSOTROS AVANZA EN UNO DE LOS DOS SENTIDOS, NO ES NEUTRA.

by ariza_adolfo | Oct 2, 2020 | Literatura comentada

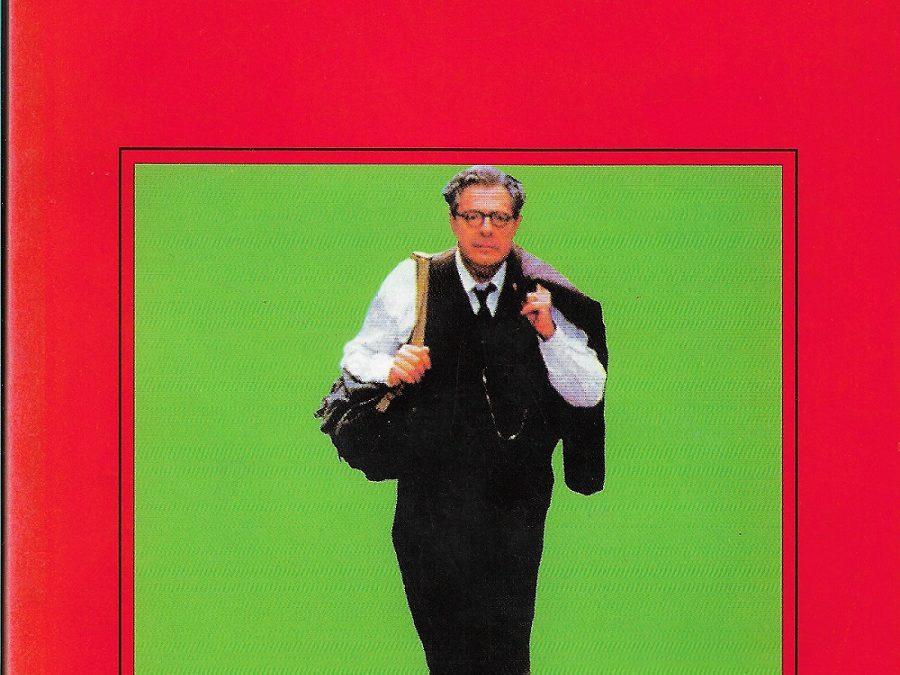

Antonio Tabucchi (Pisa, 1943 – Lisboa, 2012) está considerado el mejor escritor italiano de su generación y goza de un amplio prestigio internacional.

Sostiene Pereira es de 1994. La novela está ambientada en la ciudad de Lisboa en 1938, en pleno régimen del dictador Salazar.

Debo reconocer, con no poca vergüenza, que no conocía a este autor ni a su obra, a pesar de mi condición de Profesor y Licenciado en Literatura. Disfruto mucho este re encuentro con la lectura de obras literarias –mi primera vocación, como ya lo he dicho- por haber decidido escribir comentarlas en mi blog. Además, la novela –algo extraña, singular e intensa- tiene varios elementos significativos:

- El análisis histórico político, no solo de Portugal, sino de Europa, en una etapa previa a la Segunda Guerra Mundial (la Guerra Civil española, el fascismo italiano);

- El proceso de evolución personal desde una vida chata, sin compromisos ni sueños, hasta la decisión de jugarse totalmente, dejando paso a “otro yo hegemónico de la confederación de las almas”, de acuerdo con la teoría psicológica que le explica el Dr. Cardoso, el médico que conoció en una clínica talasoterápica. Sentí que, de alguna manera, todos/as nos hacemos cuestionamientos de ese tipo: “…es como si sintiera deseos de arrepentirme de mi vida, no sé si me explico.”, le decía Pereira al Dr. Cardozo. O sea, empieza a preguntarse: ¿No habrá otra vida para elegir?;

- La descripción de Portugal, sobre todo de Lisboa: en parte porque es un país que me gusta mucho, y que quiero visitar alguna vez, pero sobre todo porque nos pone dentro del escenario –no es casual esta palabra, como ya lo veremos después- de la acción, de una manera muy efectiva, casi como transpirando igual que Pereira al subir una calle empinada;

- La controversia literaria, ligada a la oposición entre el fascismo de la dictadura del gobierno de Portugal, que apoya a los nacionalistas españoles en la Guerra Civil, como lo hicieron Italia y Alemania (¿recuerdan Guernica?), entre los poetas nacionalistas portugueses y escritores franceses, como Daudet, solo por su nacionalidad.

Uno de los aspectos más interesantes de la novela es el modo en que se desenvuelve el avance narrativo:

El autor, Tabucchi, es el narrador, que no es omnisciente, que acompaña a Pereira y a los otros personajes.

Narra en tercera persona, pero cuenta lo que dice Pereira, como lo muestra muchísimas veces (desde el título “Sostiene Pereira”).

O sea que Pereira narra en estilo indirecto, a través de Tabucchi. Incluso a veces, aparece participando directamente en diálogos, al igual que otros personajes, de la misma manera que el autor: “¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Porque le daba pena Monteiro Rossi?”. Pero inmediatamente le devuelve la palabra al personaje: “Pereira no lo sabe, sostiene.”

Este juego de estilo directo e indirecto entre los personajes y el autor se repite en toda la novela. Si me hubieran dicho a priori que en una novela todo el relato se desarrollaba así, probablemente hubiera tenido dudas de su eficacia narrativa, pero Tabucchi lo resuelve con total solvencia, logrando un tempo narrativo brillante.

Transcribo un párrafo como ejemplo: “Entró un hombrecillo pequeño y delgado. Llevaba el pelo cortado a cepillo, tenía un par de bigotitos rubios y vestía una chaqueta azul. (Tabucchi) Señor Pereira, dijo Monteiro Rossi, le presento a mi primo Bruno Rossi …” “En qué idioma debemos hablar, preguntó Pereira.” Los personajes intervienen en la narración con sus diálogos, aunque sean en estilo indirecto.

Se me ocurre que este modo de narrar acerca lo narrativo a lo dramático, poniéndonos frente a la acción misma, como en el teatro, donde, cuando se abre el telón, se instala un mundo ficticio, pero real para nosotros mientras dure la escena. Subimos las calles transpirando como Pereira, olemos el olor a frito que había en las escaleras de la redacción por culpa de la portera, como Pereira.

Otro elemento que colabora con esto es el modo en que el autor describe. Portugal era muy importante para Tabucchi: pasaba la mitad del año allí y decía que tenía dos patrias. Describe, concisa y precisamente, el paisaje de Lisboa, sus calles, sus restaurantes, los edificios; también lo hace con las Termas de Buçaco, cerca de Coimbra, o la clínica talasoterápica en Parade. Todas esas descripciones, como las de personas (la de Marta, la novia de Monteiro Rossi, es magnífica), o las oficinas, nos meten en la acción, y colaboran con el clima de suspense que se mantiene durante toda la narración.

Soy lector de novelas policiales, y me he acostumbrado a tratar de anticipar el desenlace. En la novela, presentí el tipo de situación a la que iba a tener que enfrentarse Pereira, pero no es una debilidad narrativa, porque me llegué a sentir angustiado por su suerte, y por cómo iba a resolver la disyuntiva que se le planteaba a su vida misma.

En la décima edición italiana, Tabucchi agrega una nota en la que cuenta cómo conoció a Pereira y cómo llegó a escribir su vida. Allí dice: “Aquella tarde de septiembre comprendí vagamente que un ánima que erraba en el espacio del éter me necesitaba para relatarse, para describir una elección, un tormento, una vida. En ese privilegiado espacio que precede al momento del sueño, y que para mí es el espacio más idóneo para recibir las visitas de mis personajes, le dije que volviera de nuevo, que se confiase a mí, que me contara su historia. Volvió y yo encontré para él de inmediato un nombre: Pereira.”

Esta nota tiene valor propio, describe cómo un personaje busca a un autor que escriba su vida, que lo materialice en el ámbito eterno de una novela y cómo el autor llega a escribirla.

“Y en el verano del noventa y tres, cuando Pereira se había convertido en amigo mío y me había relatado su historia, yo pude escribirla.”

Esta nota, solo por sí misma, justificaría que leyeran la novela, pero toda ella vale la pena. Háganlo.

Como si fuera poco, la película que se hace basada en esta novela (1996) tiene como protagonista nada menos que al gran Marcello Mastroianni, poco antes de morir.

No es una novela común, pero es muy recomendable, y eso es lo que hago.

by ariza_adolfo | Sep 28, 2020 | Tecnología

Escribo sobre este tema porque se están planteando mucho los aspectos negativos de las redes sociales a pesar de que tienen millones de usuarios, o por eso mismo.

Incluso en mi última entrada comenté cómo el aparentemente inocente Tik Tok es usado como herramienta política (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2020/09/17/cual-es-el-papel-del-odio-hoy-en-la-politica-y-en-la-sociedad/), por lo que se hace necesario que comprendamos cómo funcionan estas redes, quiénes la utilizan, y para qué.

Hay una idea que tiene que quedarnos en claro: si el acceso a las redes sociales es gratuito, es porque el producto que se comercia somos nosotros/as.

La nota menciona un documental de Netflix sobre el tema y, precisamente, el objetivo del autor es destacar aspectos que no han sido mencionados; por lo tanto, parece necesario verlo, lo cual no debería ser una dificultad dada la cantidad de usuarios que tiene la plataforma, pero no me gusta mucho hacerle propaganda porque su desarrollo se basa en las mismas estrategias que estamos cuestionando.

En la nota se indica algo que todos/as hemos vivido: “Y no solo vas a “confirmar” que hay que quemar barbijos, sino que probablemente se te genere la sensación falsa de que todo el mundo piensa así.” Más de una vez me ha pasado que, en una polémica, encontrarme con gente de este tipo: convencidos/as de que están defendiendo una causa que toda la gente –como ellos/as- comparte, y el que no, o es un corrupto pago, o un fanático. No hay ninguna posibilidad de intercambio de opiniones.

Voy a agregar un aspecto –mencionado muchas veces- que es clave, y que tiene que ver no con cómo son las redes sociales, sino con el uso aprovechado de sus características por empresas, sectores políticos, religiosos, y por todo aquel que entiende el juego, y no tiene escrúpulos en sacar provecho de él para lograr que compremos lo que ellos quieren (que muchas veces no es lo que nos conviene), o votemos a un candidato, o apoyemos a un gobernante, aunque nos esté perjudicando.

La lista se puede ampliar bastante.

Este el aspecto clave que quiero plantear para agregar a los que analiza Rearte: uso positivo, de acuerdo con principios solidarios y éticos para lo cual hay que entender lo que son las redes.

LÉANLO, PIENSEN Y SEAN RESPONSABLES.

Lo que no dice el documental de Netflix sobre las redes sociales

Leonardo Rearte

El documental “El dilema social” explica, palabras más, palabras menos, por qué las redes están arruinando el mundo, pero, aun así, no lo dice todo.

https://www.losandes.com.ar/opinion/lo-que-no-dice-el-documental-de-netflix-sobre-las-redes-sociales/

1. El documental “El dilema social” (Netflix) explica, palabras más, palabras menos, por qué las redes están arruinando el mundo. Cuenta cómo estas simpáticas plataformas te persuaden para que estés atado a ellas la mayor cantidad de tiempo… porque esa es la forma de vender más publicidad. ¿Se entiende? La red es gratis porque vós sos el producto que compra el cliente que pone publicidad en las redes. Y para venderte a vós, y tus amigos, necesitan tu información.

Pero no, no te roban los datos. Los toman. Porque la info que buscan no es tu clave Banelco; les alcanza con saber qué fotos posteás, con quiénes te relacionás, en qué lugar estás, a qué dedicas el tiempo libre (más o menos, las mismas dudas de Perales).

A la hora de usar anzuelos, no importa qué es verdad y qué no. Todo vale. Es decir, que si sos un antivacuna, que cree que el barbijo destruye el sistema inmunológico, y las antenas 5G nos manejarán a control remoto; lo más probable es que el algoritmo (cerebrito) de las redes detecten esto, y te entregue material a lo pavote en este sentido. Y no solo vas a “confirmar” que hay que quemar barbijos, sino que probablemente se te genere la sensación falsa de que todo el mundo piensa así.

Una de las recetas para hacerle frente a los daños propiciados por las redes sociales es sostener que hay ciertas verdades que los seres humanos tenemos que convenir. Sabemos que la tierra no es plana, y eso no debiera discutirse. Otro ejemplo: no se pueden negar los genocidios, es un dato irrebatible. Las vacunas, salvan empíricamente. Y así podríamos seguir. La verdad es una construcción que requiere consensos. Ese discurso consolidado, esa base de acuerdos mínimos, es necesario. Porque la verdad lo es.

2. Por eso, el creador del Me gusta, la diseñadora que empezó en Instagram, el pionero de Pinterest, entre otros, están convencidos de que las redes están multiplicando las “grietas” en todo el mundo. Y lo dicen en este documental que debiera ser de visionado obligatorio en las escuelas.

Pero no solo porque describe el mecanismo de estas burbujas de desinformación, que le han bajado tanto el precio a la verdad científica. Sino porque también le achacan a las redes la culpa sobre la adicción a las pantallas, el bullying, y el socavamiento de la personalidad.

Es mentira que Bill Gates quiere ponerle un chip a la futura vacuna. Pero sí es verdad que el creador de Microsoft les prohibió a sus hijos acceder a celulares hasta bien grandecitos. Porque el chabón, algo sabe.

3. Hay cosas que el documental de Netflix no dice. Por ejemplo, la desgracia de que la gente consuma las noticias todas mezcladas en una plataforma que no jerarquiza la información y que no dependa de editores directos. Que dos o tres grandes empresas de Silicon Valley se lleven la mayor parte de toda la torta publicitaria del mundo es una de las razones de la destrucción de miles de redacciones de diarios, radios, y canales de TV regionales. Y esto a su vez ha provocado, entre otras consecuencias, que no existan tantos profesionales chequeando información como hace una década.

El documental de Netflix tampoco dice que quizá mucha gente llegó a él siguiendo los propios algoritmos de Netflix, que es la base de la crítica del envío. Una “hermosa” contradicción que nos debe alertar sobre lo incrustado que está en la sociedad este sistema.

Así y todo, “El dilema social” es una de las obras más relevantes del año. Porque nos permite reflexionar sobre un hecho que nos invade tanto, que ya como que nos estábamos acostumbrando. Como la rana que al ser cocinada paulatinamente no salta de la olla… El documental es una especie de termómetro que avisa que ya nos estamos quemando, aunque seamos incapaces de percibirlo.

by ariza_adolfo | Sep 17, 2020 | Temas políticos

El tema del odio en la sociedad se ha planteado más de una vez, y sobre todo por estos días por la aparición de varias situaciones de violencia en marchas y banderazos contra el Gobierno.

Por eso, en su editorial de septiembre, José Natanson, director para el Cono Sur de Le Monde diplomatique, se refirió a la utilización del odio como arma política.

Los usos del odio Por José Natanson

https://www.eldiplo.org/255-el-odio-como-arma-politica/los-usos-del-odio/

Considero que es un análisis muy válido de la actualidad de la política, pero ya hemos hablado de este tema antes, porque fue parte de la estrategia electoral del PRO.

Les aconsejo leerlo completo.

En su libro El arte de ganar (2011), Jaime Durán Barba, que fue el conductor de las campañas electorales del PRO, afirmó:

“El electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno… Es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice “no me interesa la política” El papel de los medios es fundamental, no hay que educar a la gente. El reality show venció a la realidad…”

Así lo hizo Trump, que lo entendió bien.

Natanson inicia su nota así:

“Aunque la estela viene de lejos, el origen más cercano de la política del odio puede rastrearse a la crisis financiera del 2008, que a diferencia de los shocks anteriores comenzó en los países desarrollados para desde ahí expandirse al resto del mundo, y cuyo impacto todavía se siente. Si hasta aquel momento los efectos negativos de la globalización neoliberal, sobre todo el aumento de la desigualdad, eran vistos por muchos como daños colaterales inevitables, la crisis terminó con la idea de la globalización como promesa: para amplios sectores de la sociedad, ya no había nada que esperar de ella.”

Quiero agregar que en Argentina hubo un hito equivalente al 2008 europeo: la crisis del 2001. Desde el “corralito” hubo un proceso que culminó en una revuelta popular y en la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa. El grito de que “Se vayan todos” fue el símbolo del desencanto de las clases medias urbanas con la clase política. El odio y el rencor que se generó entonces (recuerdo con total nitidez a la gente rompiendo vidrieras de Bancos) no se disipó nunca, y sobre esa realidad trabajó la estrategia macrista que conceptualizó Durán Barba.

A esto se agrega lo que describe Natanson:

“Las transformaciones del ecosistema mediático agudizaron este panorama. Lejos de la etapa de la radio y televisión de masas, cuando tres o cuatro canales y estaciones se disputaban una audiencia amplia y por lo tanto buscaban posiciones más moderadas, la multiplicación de emisores –radios FM, canales de cable, sitios web, blogs– produjo una fragmentación del público en grupos más pequeños, compactos y separados entre sí, una hipersegmentación que las redes sociales convertirían más tarde en hiperpersonalización. Las redes son en esencia empresas de publicidad cuya rentabilidad depende de que pasemos dentro de ellas la mayor cantidad de tiempo posible, lo que las lleva a ofrecernos información que nos haga sentir “cognitivamente cómodos”, es decir información con la que estemos de acuerdo. Aplicando la lógica predictiva, el algoritmo nos encasilla y nos sumerge en un mundo en el que pareciera que todos piensan como nosotros, …”

No hace falta mucha perspicacia para reconocer estos elementos en la realidad argentina. Miremos el uso de las redes por equipos de trolls y bots para movilizar a esos sectores ya sensibilizados y dispuestos a cualquier cosa contra el Gobierno peronista al que claramente odian. Siempre hubo anti peronistas, en una gama diversa, y tampoco estas actitudes maniqueas profundas son nuevas en política (unitarios y federales, por ejemplo), pero hay un contexto distinto, como describe Natanson.

Es un rebrote fascista que, como en otras ocasiones, aprovecha situaciones de zozobra y/o desencanto –con base real, pero a veces amplificados desde afuera- en las sociedades. Natanson pone ejemplos: los campesinos e inmigrantes franceses o la clase media argentina, y cierra “pero en todos los casos la percepción es la misma: desilusión, resentimiento y una intensa idea de injusticia.”

Sin embargo, creo que lo más relevante para nuestra vida en sociedad es esto:

“Sin embargo, a diferencia del fascismo clásico, las fuerzas del odio hoy no buscan generar una nueva comunidad, no pretenden reconstruir el Lebensraum exterminando a los judíos de Europa, sino ampliar el margen para el ejercicio de la libertad individual sin interferencias: desde educar a mis hijos sin que el Estado me imponga una educación sexual integral (ESI) hasta salir a la calle y contagiarme de coronavirus si eso es lo que quiero, tal la noción extrema de libertad que guía estos reclamos (aun cuando la ESI apunte a generar las condiciones para una sociedad más democrática y cuando la cuarentena busque garantizar la capacidad de atención del sistema de salud). En contraste con el fascismo histórico, se trata de una propuesta profundamente anti-comunitaria, que conecta directamente con el individualismo exacerbado de las sociedades contemporáneas”

Lo que destaco es terrible, porque tiene que ver con la convivencia y la armonía social, que ya se ha venido deteriorando de manera alarmante.

Y acá nos interpela una realidad, que se relaciona con algo que también planteó Natanson: la “dilución del centro político”, y es la derechización fascistoide de grupos políticos (parte de la UCR que acordó con el PRO para formar Cambiemos, por ejemplo, o los libertarios) y de un sector de la clase media urbana. Son los que piden mano dura a las fuerzas policiales, o rechazan la diversidad (claro, el feminismo es un blanco preferencial).

“Pero no hay que confundirse, no se trata de una vuelta a la Edad Media. Aunque en una mirada superficial puedan parecer arcaicas, se trata de tendencias muy actuales. Por lo pronto, las fuerzas del odio han descubierto mucho antes que las corrientes democráticas las oportunidades que abren las redes sociales y las apps de mensajes para difundir consignas en las que la verdad ha pasado a ser un resabio del pasado, mediante operaciones de “desinformación organizada” tan capciosas como efectivas.”

El mejor ejemplo es el de Tik Tok, que de red social de adolescentes que subían bailecitos y bromas tontas, ha pasado a ser una herramienta valiosísima para proyectos de derecha como el de Trump, por ejemplo.

Reconozcamos esta realidad, pero no la naturalicemos. El macrismo tuvo muchos errores (más allá de éxitos electorales que lo hicieron aparecer como una propuesta valiosa y moderna), pero uno –cualitativamente hablando- que para mí se destaca es la elección, que sigue presente, lamentablemente, del uso del odio como herramienta de construcción de poder.

Así se intentó destruir a los que aparecían como rivales políticos, o como útiles para esos “enemigos” (que no lo son), para hacer prevalecer su lugar de poder social, económico -y, claro, político.

Es un daño enorme a la estructura real y espiritual de la sociedad argentina y, por lo tanto, imperdonable. NO LO OLVIDEMOS NUNCA.

Comentarios recientes