by ariza_adolfo | Jun 25, 2025 | Literatura comentada, Sin categoría

POR ADOLFO ARIZA

Actos humanos no me resultó una novela fácil de leer. Esta novela de la surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, me enfrentó a una narrativa nueva para mí, que me hizo sentir un nudo en la garganta más de una vez.

“Ante la pregunta de cuál es el gran tema que aborda Han Kang en su obra, el traductor argentino Nicolás Braessas, de Hwarang Editorial —que solo publica literatura coreana—, responde: “El gran tópico de Han Kang es la violencia. La violencia en todas sus formas”. En esa línea, pone como ejemplo el libro Actos humanos (2014), que aborda la masacre de Gwangju de 1980, a través de la historia de siete personajes.”

https://www.latercera.com/culto/2024/10/12/la-sutileza-de-la-violencia-en-la-obra-de-han-kang-las-claves-para-entender-a-la-nobel-de-literatura-2024/#:~:text=%E2%80%9CEn%20cada%20entrevista%20que%20le,no%20feminista%E2%80%9D%2C%20dice%20Braessas.

Esa masacre no era una novedad porque recuerdo ese terrible momento de crueldad –uno de los tantos en la historia humana-, pero Kang me la puso delante de los ojos con su prosa poética, sin exageraciones, pero que desnuda el mundo narrado. Esa crudeza delicada me abrumó al comienzo. Sentí que esos cuerpos atravesados por las bayonetas estaban ahí, amontonados y pudriéndose, y tuve dejar de leer.

Como en otros momentos de mi vida de lector, le di tiempo al tiempo, aunque tuve momentos en los que necesité tomar aire y caminar un poco.

Es cierto que esta toma de conciencia de la fragilidad de la vida humana (característica de la escritura de una de las escritoras contemporáneas más importantes) no es fácil de asumir porque nos incluye, pero es inevitable y necesaria para entendernos como especie.

“La ganadora del Premio Nobel nació en 1970, en Gwangju, una ciudad marcada por la violencia, especialmente tras la Masacre de Gwangju en 1980, cuando el ejército reprimió una revuelta estudiantil, acompañada por los sindicatos y el grueso de la población, que exigía mayores libertades. Según estimaciones de la prensa internacional, esta masacre pudo haber causado la muerte de 2000 civiles. En Actos humanos (publicada por la editorial española Rata), la escritora revive esos sucesos a través de la experiencia de siete personajes diferentes. La novela arranca con Dong-ho, un joven de 15 años que busca el cadáver de su mejor amigo entre los cuerpos amontonados en las dependencias de un polideportivo municipal convertido en improvisada morgue.” (https://www.pagina12.com.ar/773772-han-kang-la-surcoreana-que-ama-a-borges)

Tengo que decir que no fue una lectura común, aunque tal vez ninguna lo sea, pero que cerré el libro con la certeza de haber descubierto un mundo que no conocía, tanto en lo que se relaciona con la misma Corea del Sur, como el ser profundo de sus habitantes.

No puede ser casual lo que cuenta de la autora Infobae (https://www.infobae.com/america/cultura/2024/10/10/la-entrevista-de-la-premio-nobel-han-kang-con-infobae-somos-seres-mas-comunes-de-lo-que-pensamos/).

“También cuenta que en su juventud disfrutaba mucho leyendo obras de escritores latinoamericanos ―además de Borges―, como César Vallejo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Manuel Puig y Ariel Dorfman. Y agrega que entre sus últimas lecturas estuvieron otras dos argentinas: Samanta Schweblin y Mariana Enriquez.”

De Samanta Schweblin dije que asumía el mundo actual y lo hacía parte de la narración. Eso hace Kang en Actos humanos y esa Corea sumida en el terror, pero capaz de luchar por sus ideales, en su vida cotidiana, en sus tristezas y sueños, aparece ante nosotros y tenemos que sumergirnos en ese mundo, desconocido para mí hasta entonces.

Sentí cercana a Kang, desde adentro, y esa cercanía con la Literatura Latinoamericana –sobre todo Borges- no puede ser extraña a este sentimiento.

Así comienza La clase de griego (2023):

“Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase ‘Él tomó su espada, y colocó el metal desnudo entre los dos’. Kodama, la hermosa y joven mujer de ascendencia japonesa que fuera su secretaria, se casó con Borges cuando este tenía ochenta y siete años y compartió los últimos tres meses de la vida del escritor. Ella fue quien lo acompañó en su tránsito postrero, que acaeció en Ginebra, la ciudad donde el escritor pasó su infancia y donde deseaba ser enterrado”. Así empieza La clase de griego, que podría pensarse como un pequeño tributo al autor de El aleph, el único escritor que Kang pudo leer cuando tuvo un bloqueo y no tenía deseos de escribir ni de leer novelas.”

“El ciego que te hace ver”, como Borges, me parece una metáfora esencial de la escritura de la surcoreana.

En la nota de Página 12 se transcribe el pensamiento de Han Kang: ““Hacer preguntas, eso es para mí escribir -afirma Kang-. No escribo respuestas, simplemente me afano por responder preguntas, trato de permanecer mucho tiempo dentro de ellas. De rodillas, arrastrándome otras veces, espero llegar hasta el final, hasta el centro (aunque sea imposible)”.”

Seguramente este escribir desde adentro de la realidad, buscando respuestas sobre ella, es lo que hace a esta novela tan atractiva e inquietante.

No hay ninguna intención de hacer una invitación de compromiso a leer la novela, pero me gustaría que otros/as pudieran asomarse a ese mundo narrativo, duro, pero lleno de una belleza delicada, esencial, del que no se puede salir iguales a cómo entramos. LÉANLA, VALE LA PENA, SEGURO.

Literatura comentada

by ariza_adolfo | Abr 10, 2025 | Literatura, Literatura comentada

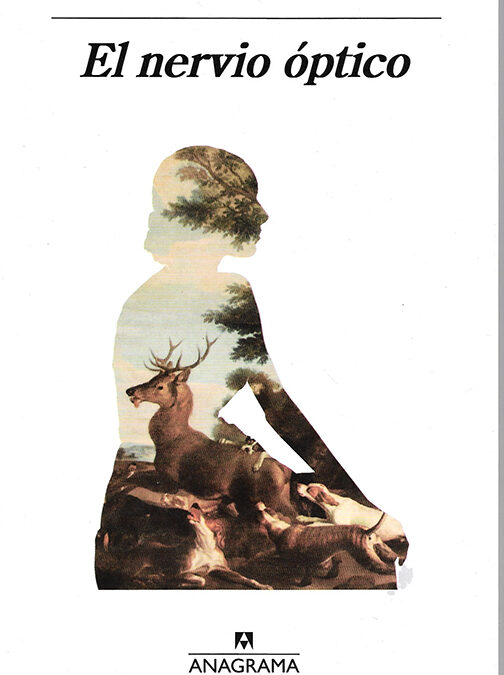

La siguiente cita de Mariana Enríquez –sobre la que escribí una entrada de su novela Este es el mar”– es una excelente clave para leer El nervio óptico. Tal vez por eso la he encontrado varias veces en las referencias a la novela de Gainza.

“Entre la autoficción y las microhistorias de artistas, entre citas literarias y la crónica íntima de una familia, su pasado y sus desdichas, es un libro insólito, hermoso, en ocasiones delicado y a veces brutal”.

Parece extraña la conjunción de lo de delicado y lo brutal, aun en un libro poco común en el que nos encontramos con cuadros y arte pictórico, vidas de pintores y sus épocas, y la vida de la autora, pero así es la novela.

Comienza en primera persona:

A Dreux lo conocí un mediodía de otoño. Al ciervo, exactamente cinco años después.”

Y así es el modo de avance de la novela. Es cierto que, al principio, me tuve que acomodar a eso (además, mi falta de formación en el tema de la pintura en ese nivel de conocimiento y vivencia no me ayudaba), pero después lo viví con la naturalidad que esta excelente novela construye.

Abre la novela con la pintura y la cierra así:

“«Qué monótona sería la nieve si Dios no hubiera creado los cuervos», decía Renard. Las pelusas giran morosas en el aire, se arremolinan, forman finos labios sobre los techos, cubren las veredas de una delgada capa blanca que parece encaje, y yo saco de la guantera el gorro negro que puse ahí cuando empezó todo esto y por primera vez me lo calzo, me lo embuto hasta las orejas, salgo del auto y camino hacia ellos. Siento una suave felicidad en el bajón, felicidad poética creo que le dicen. Daría un brazo por acordarme de quién la llamó así.”

Cuervos sobre la nieve: ¿Así sería la felicidad poética que siente la autora? Más de uno ha hablado de esta felicidad. ¿De cuál de ellas hablaría? Son muy diversas las propuestas y me quedo con la de la escritora, tan personal y válida.

Podría ser un final abierto, pero no me parece necesario. Está claro que hay más pinturas para ver, pero ya comprendimos cómo funciona ese mundo de vidas en distintas épocas, colores y todo lo que nos queda de esos encuentros.

Me pareció excelente este resumen:

“Este es un libro singular y fascinante, inclasificable, en el que la vida y el arte se entretejen. Consta de once partes: once partes que son once capítulos de una novela que relata una historia personal y familiar, pero que también pueden leerse como once cuentos, u once incursiones furtivas en la historia de la pintura, u once ensayos narrativos que tratan de desentrañar los misteriosos vínculos entre una obra pictórica y quien la contempla.

En sus páginas el Greco trenza lazos secretos con un paseo por un bosque de secuoyas cercano a San Francisco, la enfermedad y la muerte; el aduanero Rousseau y el banquete que, entre la admiración y la mofa, organizó Picasso en su honor conectan con el miedo a volar… Y aparecen Toulouse-Lautrec deslumbrado por las estampas japonesas; el joven Fujita, que, atrapado por Cézanne, decide irse a París; Augusto Schiavoni, al que acaso una médium ponga en contacto con su gemelo muerto en una sesión de espiritismo en Florencia; la relación de Courbet con el mar… Todo ello actúa como catalizador de las vivencias de la narradora, de las historias de su familia de clase alta, de la evocación de Buenos Aires, de la pasión por el arte, el dolor de la pérdida, la lucha con la enfermedad, la vivencia del paso del tiempo, la banalidad cotidiana, el desasosiego.” (https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/el-nervio-optico/9788433998446/NH_594)

Elegí la última parte (o capítulo (¿o cuento?)) para comentar esta atractiva novela (un tema para conversar, claro)

“LOS PITUCONES

Dios taciturno, ¡háblanos!

JULES RENARD

Creo que era Anthony Powell quien decía que, al final, la mayor parte de lo que nos ocurre en la vida acaba por resultar apropiado. En Creta, en 1541, nació Dornenikos Theotokópoulos, para nosotros el Greco. No era el lugar ideal para nacer si uno quería ser artista, pero en esa pequeña isla donde convivían católicos venecianos y ortodoxos griegos se entrenó como pintor de iconos bizantinos, un arte bidimensional, elongado, que apelaba menos a representar lo divino que a invocarlo. Cruzó a Venecia, donde asimiló a Tintoretto, el más mercurial y cinematográfico de los cinco inmortales de la pintura veneciana. Bajó a Roma, donde reinaba Miguel Ángel, quien sería hasta el fin de sus días su supremo rival, y de quien el Greco tornó más de lo que nunca quiso admitir. Y una vez robados los suficientes trucos se fue a Madrid, donde primero quiso entrar en la corte y corno tarjeta de presentación pintó un cuadro para Felipe II.”

Si fuera lo único que leyéramos de la obra, podríamos pensar que se trata de un ameno comentario estético, pictórico sobre el Greco.

No es así, veamos algo más abajo:

“¿Alguien puede modificar su estrella?, me preguntaba yo mientras el estruendo del tren de aterrizaje me bajaba de las nubes. Iba a San Francisco a visitar a mi hermano mayor. Hacía diez años que no lo veía. Se había ido de Buenos Aires en los años ochenta, después de probar cuanta granja de rehabilitación y programa antidrogas ofreciera la ciudad. Nunca habíamos tenido una gran relación, aunque éramos las dos ovejas negras de la familia: para mí, era un quemado, una promesa echada a perder; para él yo era una pendeja soberbia, y la diferencia de edad, trece años, no había ayudado a acercarnos. La visita había sido su idea.”

En esta parte de la novela, con la entrada –dura, impiadosa- en la vida de la narradora y su re encuentro con su hermano se encuentra también con el Greco.

“Entré sola, aliviada, pero ni bien pisé la sala recordé que mirar la pintura del Greco es pelearse con uno mismo. Es el tipo de artista que amamos de adolescentes, cuando la pintura es todavía cosa nueva y la fuga de la imaginación el privilegio del novato. Luego, cuando los años nos vuelven informados y, por ende, cínicos, empiezan los tironeos. Nos molesta su dogma de hierro, pero también nos irrita su sensualidad. O nos cuesta hacer encajar las dos cosas en una misma imagen porque nos han enseñado que son elementos que no van juntos: la carne y el espíritu. En la pared central de ese pequeño museo de San Francisco había una Vista de Toledo, tan expresionista como si hubiera sido pintada en el siglo XX.”

Fue una sensación desconocida: ese ver un cuadro, conocer un pintor, desde un lugar (¿desde adentro?) al que no podría haber llegado solo.

Fue como descubrir un país ignoto, sentir la emoción de un lugar precioso, de un mundo esencial, y lleno de paisajes nunca vistos antes.

Fue ver una pintura como nunca la había visto.

“Cuando estudiaba historia del arte creía obedientemente que el Greco padecía un mal de los ojos. Un astigmatismo agudo, que lo hacía ver cómo veía. Ahora sé que eso es un reduccionismo que no termina de explicar su cosmogonía, como la epilepsia no explica a Dostoievski ni la tuberculosis a Keats. Lo que tenía el Greco eran unos celos descomunales. Cuando Jerónima de las Cuevas, una española a la que dejó embarazada, le dijo que quería ponerle a su hijo Miguel Ángel, los vidrios del palacio en Toledo se resquebrajaron por los gritos: «¡No sabes, mujer, que ese nombre me pone los pelos de punta!» Jerónima no tenía por qué saberlo.”

Mi experiencia de estudiar Historia del Arte no tenía nada que ver con esto, y eso tiene –para mí- un valor altísimo, y solo eso justificaría la lectura.

Pero además está la vida de la autora como fondo y espacio donde ocurren las pinturas, tan vivas como ella; una historia amena, más bien triste y desesperanzada, que nos envuelve como si fuera una vida cualquiera, pero su entrelazado con la pintura –no vista, vivida- la hacen única, una vida no prevista, bella, suave y duramente bella.

Léanla, es una experiencia que vale la pena.

by ariza_adolfo | Jun 20, 2024 | Poesía personal

SOL DESDE EL SOL

Sol, para nuestra vida desde siempre, desde los siglos,

desde la tierra, desde la sangre que no deja de latir nunca.

Caminá, sol, mis manos te siguen, hasta el cenit.

by ariza_adolfo | May 14, 2024 | Literatura comentada

Por Adolfo Ariza

“Contreras, según cuentan los vecinos de La Gloria, fue parte de los sacerdotes tercermundistas, ese grupo de religiosos católicos que vivían entre los sectores más desafortunados.

El sacerdote llegó en 1991 al barrio La Gloria. Ya era una época en la que violencia dominaba una parte del barrio, pero eso no le importó al sacerdote.

“Contreras nos enseñó la simpleza del trabajo con los chicos, superando estructuras impuestas por la iglesia”, explicó Patricia, quien supo vivir en el barrio La Gloria e incluso fue catequista durante parte de la época en que el cura estuvo a cargo de la parroquia.

“Cuando llegó al barrio La Gloria, Contreras comenzó a buscar jóvenes para poder trabajar con ellos, logró entre otras cosas la construcción de salones para dar catequesis y realizar actividades con los chicos y jóvenes, además ayudó en la instalación de la radio comunitaria Cuyum, donde tenía su propio programa”, recordó Patricia.

LÉER NOTA COMPLETA :: Fecha de publicación 14/05/2024

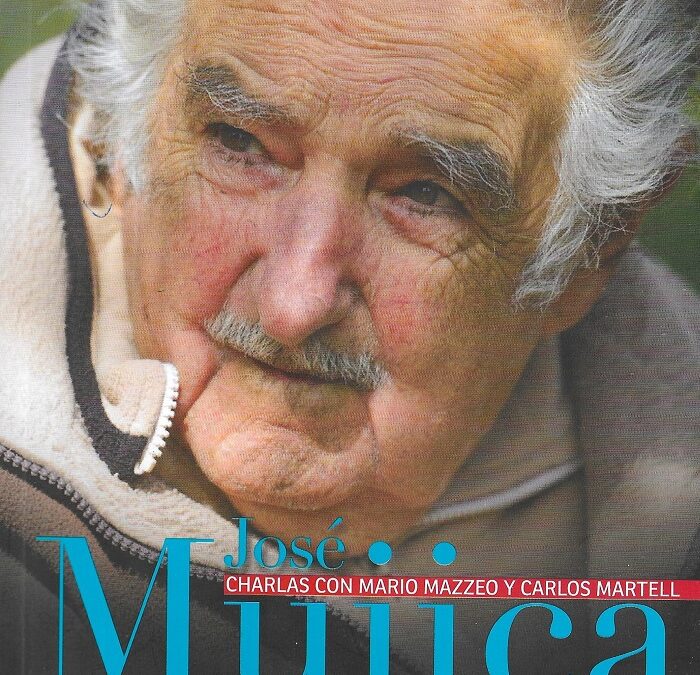

by ariza_adolfo | Abr 10, 2024 | Literatura comentada

“Es una novela que la pensé hace muchos años, la idea que le dio origen fue trabajar con el terremoto de 1861 en Mendoza, porque estaba tratando de contar cómo se vive y se piensa en una ciudad que se funda sobre otra que se ha caído completamente, cómo funciona eso.

LÉER NOTA COMPLETA :: Fecha de publicación 9/04/2024

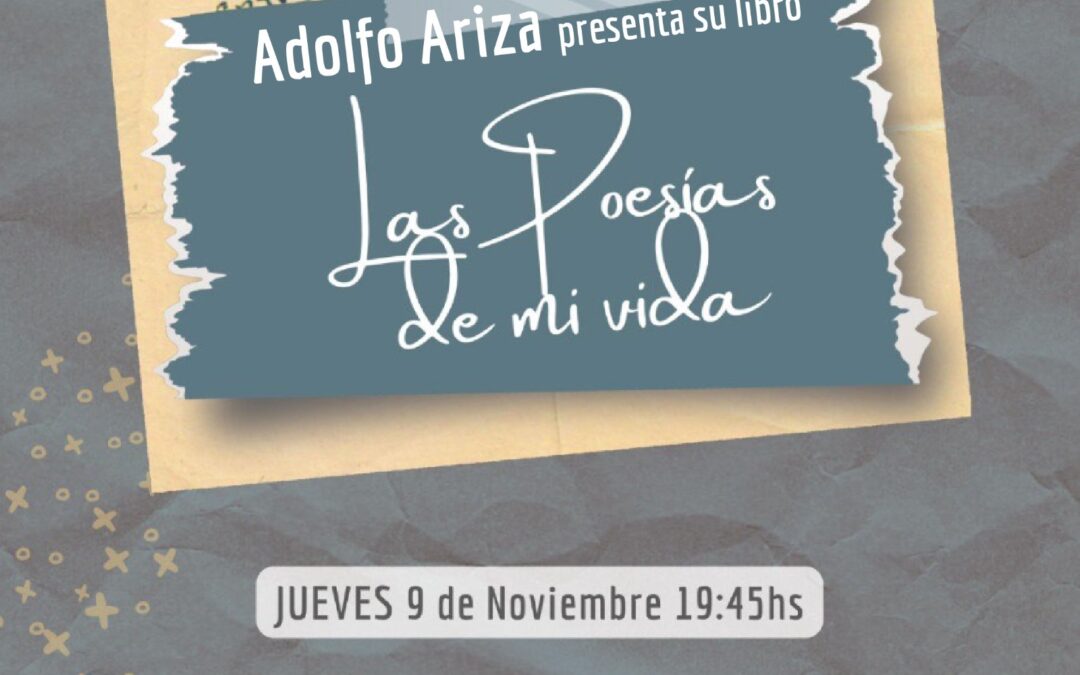

by ariza_adolfo | Nov 11, 2023 | Literatura comentada, Poesía personal, Sin categoría

ADOLFO ARIZA

El 9 de noviembre presenté este libro de poemas en el hermoso Espacio Cultural Le Parc, en Guaymallén, Mendoza.

De paso, quiero agradecer a la gente que trabaja allí, y a sus autoridades, que posibilitaron un evento exitoso con generosidad y buena disposición; y también dejar un deseo de que las próximas autoridades lo usen con toda la plenitud que merece su hermoso diseño e infraestructura.

Voy a contar una breve síntesis del acto, para que se entienda la plenitud que me llenó –y sigue llenando- el alma.

Usamos la hermosa sala Tito Francia, el nombre de un enorme guitarrista mendocino.

Después de instalarnos, abrió el evento el locutor que, casualmente, había sido alumno mío hace bastantes años, y por eso, además, de mucha capacidad, puso un afecto que me emocionó (la primera de un montón de emociones).

La presentación del poemario lo hizo Mabel Agresti, Profesora, Licenciada y Doctora en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

Por los 70 integramos ambos el equipo de trabajo de mi maestro Rodolfo Borello, dedicado a Literatura Argentina. Éramos un equipo muy joven, y ella, creo que era la menor. Primero, en el ’75, con la avanzada de la derecha, empezaron a echarnos, tarea que fue completada por el golpe cívico militar.

Afortunadamente, Mabel no fue afectada, y siguió en la Facultad hasta su jubilación.

Fue un gusto que hiciera esa presentación que me hizo ver aspectos de mi poesía que no había advertido.

Después me tocó a mí, e hice algunos comentarios sobre el proceso de producción del poemario, porque fue algo bastante poco habitual.

Hace alrededor de un año, en una reunión familiar, me puse a charlar con Celina, otra profesora de Literatura, bastante más joven, y, además, poeta. Casi no nos hemos visto después, pero intercambiamos escritos, los comentamos y generamos una buena relación alrededor de la poesía.

En cierto momento, me dijo, por chat: – ¿Por qué no publicás un poemario?

Me cayó la ficha, seguí dando vueltas al tema, releyendo algunas viejas poesías, y escribiendo otras.

Algo después, Delia, otra profesora de Literatura, con la que compartí todo el secundario en el Colegio Universitario Central y la carrera de profesor, me insistió también en que publicara poesías.

Transcribí las poesías manuscritas que mi esposa, Marta, había guardado y salvado de que se perdieran, y escribí otras hasta que en cierto momento supe que mi libro de poemas estaba escrito, y que debía publicarlo.

El evento siguió con la lectura de algunos poemas, y canciones por otro amigo, que cada vez canta mejor, Germán Gutiérrez.

Mi esposa, Marta, leyó Dijiste te quiero y mi hija Andrea, también profesora de Lengua, ¿Se puede navegar la tristeza?

Aclaro –para no repetir- que las restantes lectoras también son profesoras de Literatura.

Con las que leyeron después compartimos muchos años de trabajo escolar y de gran amistad: Cristina leyó El sol se moría por el cielo quieto y Ana Gabriela lo hizo con Solo.

Finalmente, Laura –también actriz- leyó Se deslizó… (uno de los pocos poemas eróticos que he escrito y, si bien no me es un estilo cercano, me resultó muy bello hacerlo).

Cerramos con un video que produjimos con Cristina y Pamela, el equipo que me acompañó en esta producción, y que terminó con el tema Cantares (Machado y Serrat, mejor manera de cerrar la noche no había).

“Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar…”

Terminé el evento diciendo que iba a seguir haciendo camino “verso a verso”.

Así seguiré, y finalizo la entrada con el poema que cierra el libro, y que lo llena de sentido hacia atrás y hacia la vida que sigue:

Fue un lampo

“Fue un lampo…, sí, un brillo fugaz, un resplandor súbito, hiriente

sin dolor

Inesperado de siglos ancestrales, deseado desde

antes, estalló delicadamente,

en la garganta,

es la roja serpiente de raso renacida, como nueva,

pero eterna.

Nacieron metáforas no conocidas, suspiros olvidados,

sueños que cantaron con la voz de mi tiempo.

Fue el Aleph de Borges, el punto perfecto, etéreo y

denso de toda densidad.

Entonces…, no fue un lampo, porque fue eterno.

Sí lo fue, fue fugaz, y persiste, porque las metáforas

titilan en el cielo.

Son estrellas que me sobrevivirán, palabras de luz,

engarzadas en el cielo.

El lampo sigue latiendo, corazón de agua estelar.

¡Qué me importa que fuera fugaz!

Me toco el corazón, y late,

me miro los dedos que escriben, y está ahí, debajo de

las uñas, y brotan imágenes.

Inmortal me siento, y lo soy.

Gracias, lampo, mi amor nació en vos, como poesía.”

Adolfo Ariza

Junio 2023

Más sobre Literatura comentada

#poesíaargentina #rodolfoariz #lapoesiademivida

Comentarios recientes