by ariza_adolfo | Dic 1, 2020 | Literatura comentada

Marcela Serrano (Santiago de Chile, 1951).

Aunque empezó a escribir a edad muy temprana, no publicó su primera novela, Nosotras que nos queremos tanto, hasta 1991. Esta obra fue además la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz (1994), y también en 1994, del premio de la Feria del Libro de Guadalajara (México) a la mejor novela hispanoamericana escrita por una mujer. La tenía en mi biblioteca para leerla después, pero compré para mi esposa El manto y, cuando lo terminó, lo hojeé, y me interesaron el tema y el enfoque, y me puse a leerlo.

La lectura me dejó una sensación fuerte, por varias razones:

En noviembre de 2017, después de un largo y duro proceso, un cáncer terminó con la vida de la periodista Margarita Serrano, una de sus cuatro hermanas. Entonces, decidió que durante cien días se alejaría del mundo y se encerraría para vivir su duelo. “La Margarita” había muerto y con ella no sólo se había acabado el periodismo combativo que ejercía, sino también se había roto la unidad de cinco hermanas: Elena, Paula, Margarita, Marcela y Sol.

En estas circunstancias de vivir en pandemia, la muerte se nos ha hecho más evidente. Quién no tiene parientes o amigos/as muertos/as. No es fácil no haber sentido miedo en algún momento.

Y con la muerte aparece el duelo, que es el tema de esta novela.

- El país, Chile, y el tiempo en que se desarrolló una buena parte de la historia narrada.

En general, los mendocinos conocemos mucho a Chile, con el que Argentina comparte 5308 kms. de frontera, Cordillera de los Andes por medio, y hay aspectos culturales comunes.

La autora narra la vida de su familia en su país y nos quedan grabados costumbres, ambientes, paisajes. En este espacio ocurrió la dictadura de Pinochet, la puerta de entrada para el ensayo neo liberal en el Sur de América, y para gobiernos militares genocidas, como el que también tuvimos nosotros. Cuando leía la novela, recordé la tarde del 11 de septiembre de 1973, en la casa de mi maestro Borello, cuando escuchábamos cómo bombardeaban el Palacio de La Moneda o cuando fuimos a la vieja estación de ferrocarril de la calle Perú a recibir los restos de Elena, una compañera de la Facultad de Filosofía y Letras, fusilada por los militares chilenos. También padeció el exilio forzado, otra situación dolorosa que conocemos.

Por eso, sentí El manto con tanta intensidad, ya sea en lo negativo, o en las alegrías de las chicas que crecían libres en ese mundo tan pleno.

Es una de las autoras que mejor ha sabido ahondar la temática de la mujer latinoamericana, aunque tenga una visión cosmopolita.

Otras de sus obras son:

Antigua vida mía (1995)

El albergue de las mujeres tristes (1997)

Nuestra Señora de la Soledad (1999)

Un mundo raro (dos cuentos-2000)

Lo que está en mi corazón (2001), obra finalista del prestigioso Premio Planeta.

Hasta siempre mujercitas (2004)

La llorona (2008)

Es común en esta producción la reflexión sobre la condición femenina. Hay un eje central que es la defensa de la mujer y su retrato íntimo presentado desde un sentir profundo y diferencial de mujer Su obra pone en el tapete todos sus temores, miedos, esperanzas, vacilaciones, desengaños y fracasos, pero también sus amores y éxitos.

Dijo en algún momento: “No tengo ningún pudor en escribir como escribe una mujer. Al revés, pegaría un grito para decirles a todas las mujeres que por favor escriban distinto de los hombres… Porque creo que nosotras sí tenemos otro lenguaje”.

El título de la novela es muy revelador. Cuando murió Nicanor Parra (hermano de Violeta), “su ataúd fue cubierto por este manto cosido por su madre hace mil años para él…”, nos cuenta Marcela Serrano.

En una nota (https://www.telam.com.ar/notas/202009/510723-marcela-serrano-nueva-novela-el-mando-chile-literatura-escritura.html) dice: “La idea del manto sobre el ataúd me la inspiró Nicanor Parra. A él lo cubrieron a su muerte con un manto confeccionado por su madre años y años atrás, de muchos pedacitos de tela diferentes. Ella era costurera y usaba los retazos. Un collage. Un patchwork. Me fascinó esa idea: en vez de la bandera chilena, ya que se veló en la Catedral de Santiago, cubrirlo con algo tan humilde y cercano para él. Mi ilusión era cubrir a mi hermana con mis palabras.”

Ese es el sentido de toda la novela, contar cómo caminó el duelo por su hermana, en el que va desgranando su vida, la de su familia, y la del mismo Chile. En la misma nota dijo: “La escritura es un tremendo antídoto contra la soledad y la pena.”

La novela se plantea cosmopolita, en parte por el exilio político de la autora, pero también por su vida exitosa de novelista. Pero, la autora va dejando sus opiniones sobre su país: “Instalamos allí (para atender a su hermana en su etapa final de enfermedad) un home clinic (que país tan siútico e invadido, lleno de palabras en inglés.” (Siútico: que pretende ser fino, elegante y distinguido, pero suele resultar ridículo, de mal gusto o pretencioso.)

Al mismo tiempo, nos cuenta cómo fue el velatorio: “yo he vivido largamente en México y aprendí de ellos esta otra forma de honrar la muerte. Fue muy lindo el velorio, llorábamos y nos reíamos al unísono, comíamos, tomábamos, nos deteníamos a mirarla largamente, luego seguíamos. Nada de iglesias ni de frío ni de penumbras.”

También nos cuenta que es su primera obra escrita en primera persona, una experiencia extraña para ella: “estoy tan acostumbrada a hablar desde los personajes, y a estar siempre atenta a la coherencia de un personaje, y de repente no había personaje, no tenía que estar atenta a nada, era la voz propia, no más, y era un alivio que no hubiera personajes, me parecía tan fácil.”

También para mí la lectura fue una experiencia no habitual, como de estar mirando a alguien en su intimidad. Por eso, este acompañamiento en su duelo, en momentos que mucha gente también tiene que hacer el mismo camino, es doloroso por momentos, pero ayuda a que lo hagamos mejor, dentro de lo posible.

Como la misma Marcela lo dice: “Freud es fantástico porque se tira todos unos párrafos geniales sobre cómo uno entra en el duelo, de lo importante que es hacerlo como Dios manda, en el sentido de dedicarse al duelo y que después, el duelo se va a liberar, y el duelo termina y uno empieza una vida normal, pero Freud no se hace cargo de que esa vida normal va a ser con ausencia. Esa ausencia uno la vive siempre con uno.”

Aunque más no sea por vivir esa experiencia –literaria, pero que la excede- vale la pena leer la novela, tan distinta, aunque muy bien escrita, de lo que solemos encontrar en la narrativa.

Es auto biográfica, pero no es una biografía común: es la misma vida de Marcela Serrano y su duelo desenvolviéndose ante nosotros.

by ariza_adolfo | Nov 21, 2020 | Literatura comentada

Había empezado a leer esta novela hace un par de meses, pero me pareció que eran muy largas las minuciosas narraciones de hechos cotidianos de la familia Fernández Mollé, y los monólogos interiores y diálogos entre ellos y sus parejas o novios. También me parecieron extensas las descripciones de los interiores de las casas y de la Buenos Aires de Palermo Viejo.

Por esa razón, dejé temporalmente su lectura para pasar a otra obra, pero, como no soy de no terminar una novela (salvo casos extremos), la continué, y no me arrepentí.

Lo que había pasado es que le había pedido a la novela lo que yo esperaba, pero eso era distinto de lo que había buscado el autor.

¿Qué es lo que intentó? Lo pensé y no tengo dudas, aunque hay que ampliar su caracterización genérica: UNA NOVELA PSICOLÓGICA.

Busqué las características de este sub género:

- Descripción interior de los personajes, de sus motivaciones, deseos, ambiciones, estados de ánimo, conflictos psicológicos, etc.

- Monólogos interiores, flujos de conciencia, escritos a partir de pensamientos o sentimientos de los personajes.

- Preeminencia de la acción interna sobre la acción externa. El novelista da prioridad a la mente de sus personajes versus las acciones de los mismos.

- Novela de personajes, frente a novela de trama o acción.

- Desarrollo de la empatía con el lector, para que se identifique con los personajes.

Lo mucho que te amé calza perfectamente en esos rasgos.

La novela transcurre en las décadas de 1950 y 1960 en Buenos Aires, y va conformando un retrato de esta familia de clase media alta que vive en Palermo Viejo. Rosa está casada con Ernesto, y Mabel con Pedro. Ofelia está comprometida con Juan Carlos, y el novio de Delfina se llama Manuel. Sus padres son don José, dueño de una fábrica de muebles, y Luisa. Además, está la mala de la película, la tía Rita

La novela versa sobre sus avatares psicológicos, sobre todo los de narradora, Ofelia, aunque cada uno de los personajes tiene rasgos prototípicos, que dejaré a la lectura de ustedes, si deciden hacerla. Los personajes femeninos son centrales, y sus vidas conforman un conjunto representativo de lo que eran las mujeres en esa etapa de la vida argentina -mejor de Buenos Aires- y cómo vivían su vida cotidiana, sin demasiadas emociones.

Este es uno de los méritos de la obra, porque no solo muestra los recovecos, e idas y venidas de los conflictos interiores, incluyendo las causas y deficiencias de esas vidas bastante grises, sino también los ambientes urbanos en que transcurren. Las descripciones son morosas y detallistas, por ejemplo, indicando los nombres de las calles que van recorriendo o los detalles arquitectónicos de los edificios de la zona o del centro porteño.

Ahora bien, si la novela fuera solo eso, sería difícil de leer: debe de haber hechos y conflictos que le den carnadura narrativa al relato. Sacheri usa varios recursos para eso: uno es la cronología de los hechos históricos a través de la visión de los personajes. La novela comienza por los ’50, y lo conocemos a través de las salidas recreativas de las hermanas y sus parejas. Por ejemplo, a algún cine de la Avenida Corrientes. Estas eran habituales, y se hablaba mucho, incluso se discutía, sobre las películas que iban a ver. Recuerdo dos: El prisionero de Zenda con Stewart Granger y la bella Deborah Kerr y Las aguas bajan turbias (basada en la novela El río oscuro de Alfredo Varela) con Hugo del Carril. Ambas son de 1952, y las vi porque en esa época acompañaba a mi madre al cine (los viejos y queridos Ópera y Cóndor de la calle Lavalle).

Es una eficiente manera de situarnos en el mundo y la época de la novela.

Sacheri usa el cine de la época para ubicarnos históricamente y hacernos sentir cómo era la actividad social y cultural.

De la misma manera, en la obra aparecen los hechos políticos: el bombardeo de Plaza de Mayo, el golpe de Estado de la Libertadora, Frondizi, Guido, Illia.

Este es también motivo de comentarios y discusiones, a veces ardorosas, pero que no rompen la relación familiar. Sin embargo, componen un cuadro de una clase media urbana bastante prototípica, no solo entonces: aparece un solo peronista, Pedro (novio y esposo de Mabel, que debe de ser el personaje más interesante de la novela). Manuel es desarrollista, hay algún radical, pero –en distintos grados- son todos antiperonistas (don José con bastante odio, incluso)

Se me hace difícil comentar todo esto sin avanzar en datos que quiero dejar para los lectores, pero hay una puesta en escena muy interesante de una época, sobre todo porque la logra con esta esta estrategia de novela psicológica que he mencionado.

La novela psicológica, en definitiva, ahonda en la condición humana, procurando que esta se manifieste en toda su amplitud. Lo fundamental son los personajes y su caracterización perfecta, y en este punto es donde se hace realista.

Lo novedoso es que lo hace sin perder valor narrativo: hay suspenso, hay tensión, hay conflicto. Este es un conflicto personal que se resuelve de una manera original porque no sabemos si se logrará, en el futuro, mantener una situación llena de marchas y contramarchas emocionales por un dilema moral que Ofelia no consigue resolver. En esta estrategia, la complementación entre los monólogos interiores y los diálogos bien manejados entre los personajes es fundamental, porque le imponen teatralidad a la obra, y eso nos permite conocer en vivo su mundo.

El autor aparece como poco presente (se me ocurrió la figura de “deus ex machina”), pero hace poco escuché una entrevista televisiva suya, donde una panelista le pregunta ¿Cómo somos los argentinos?, y la respuesta es terrible: somos mentirosos, desordenados, tan llenos de defectos, que la misma que lo entrevista, medio asombrada, le dice: – ¿No tenemos nada positivo?

Creo que esa visión de Sacheri nos queda al terminar la obra: no hay hechos terribles, pero tampoco nada que se pueda valorar muy positivamente.

No hay personajes esencialmente felices, son vidas más bien grises, en las que hay remedos de felicidad. No hay heroísmos ni en la familia ni en la sociedad.

Sin embargo, no nos queda un regusto pesimista, más bien una aceptación resignada, sin exagerar lo negativo. Por eso, esta novela de amor se puede sintetizar en lo que dice Mabel a Ofelia: “El amor es dolor y poca cosa más”. Las vidas que nos presenta Sacheri son poca cosa más.

Hoy, 20 de noviembre, en una nota de Infobae (https://www.infobae.com/inhouse/2020/11/19/eduardo-sacheri-la-pasion-es-bella-pero-tambien-nos-enceguece-nos-violenta-nos-distancia-y-nos-animaliza/), dice:

“Yo creo que la pasión es buena y es mala. Como tantas cosas de la vida, la necesitamos, pero necesitamos también domesticarla. Es ese fuego primitivo que tenemos adentro. Pero como todo fuego, es peligroso, porque nos excede. … Pero creo que también es algo que nos enceguece, que nos violenta, que nos distancia, que nos animaliza, en algún punto. Somos pasión, pero también somos cabeza para gobernar esa pasión, A mí me genera un enorme desconsuelo el fanatismo. Pero el fanático es un apasionado. ¿Qué cosa más apasionada que un fanático? Pero también, ¿qué cosa más agresiva, intolerante, poco constructiva que un fanático? Por eso digo, ¿necesitamos la pasión? Yo creo que sí. ¿Necesitamos dominar y trascender nuestra pasión? Creo que también”.

Gracias, Eduardo, perfecto cierre para mi entrada en mi blog.

Vale la pena leerla: es caminar por ese Palermo Viejo, meternos en las casas y vidas de los personajes, vivir la época que vivieron. En mi caso, que conozco los lugares en que sucede la obra, que sentí rabia cuando depusieron a Balbín, etc., la sentí más profundamente, pero, si no, igual.

Léanla.

Eduardo Sacheri nació en Castelar, Buenos Aires, en 1967, y es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján. Ejerce como profesor en escuelas secundarias del conurbano bonaerense.

Ha publicado cuentos y novelas. La primera, La pregunta de sus ojos (2005), fue llevada al cine por el director Juan José Campanella con el título El secreto de sus ojos. La película ha recibido numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera en 2009. Sacheri y Campanella también coescribieron el guion de la película animada Metegol, inspirado en el cuento “Memorias de un wing derecho”, de Roberto Fontanarrosa.

by ariza_adolfo | Nov 3, 2020 | Literatura comentada

Tenía esta novela en mi biblioteca, pero no la había leído, no sé por qué, ya que el tema de la revolución mexicana me interesó mucho siempre. La hojeé y decidí leerla, primero, por lo que acabo de decir, y segundo, porque me pareció una visión distinta de ese periodo, la visión de una mujer que relata su vida dentro de la turbulenta historia de México, elevando la figura de la mujer frente a ese mundo machista y patriarcal.

Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, México, donde vivió hasta los diecisiete años en que se mudó a la Ciudad de México. “… siempre se ha caracterizado por ser una defensora del feminismo, lo que se refleja en la mayoría de sus obras. Además, ha fundado y organizado grupos tales como la Unión de Mujeres Antimachistas en la Ciudad de México.” (Wikipedia)

Dentro de esta concepción se moldea la figura de Catalina Guzmán, una joven menor de quince años, de posición económica baja, que no conoce nada de la vida, a quien se le presenta el General Andrés Ascencio, que tiene más de treinta años, y le propone que se vaya con él. Ella aceptó porque “quería que le pasaran cosas”.

Arráncame la vida, de 1985, es la primera novela de Mastretta y recibió el Premio Mazatlán.

La novela es el relato de Catalina (Catín, le decía a veces Ascencio), de la vida de ambos, de sus familias y amigos, y de esa etapa de la política de México.

Es una narración muy llevadera e intensa, que nos pone dentro del mundo mexicano, sus costumbres, sus paisajes –rural y urbano-, su habla (a veces hay que buscar alguna palabra o giro, pero no incomoda porque nos ayuda a conocer ese país variado y bello).

El General parece el centro de la novela, pero no lo es: Catalina lo es. Todo nos llega por sus ojos, por sus sentimientos, y por la personalidad que va construyendo a lo largo de la narración.

Como Stéfano, que comenté hace poco, Arráncame la vida es una “novela de aprendizaje”. Repito lo que puse entonces: es una narración en la que el protagonista evoluciona, construye su personalidad y es un héroe que tiene que superar obstáculos y afrontar riesgos. Catalina evoluciona de una casi niña a una mujer madura, que participa en la vida política de General, con actividades propias, que hace de Primera Dama, y que, finalmente, puede manejar todas las riquezas mal habidas del General.

Es la evolución deseada de la mujer mexicana. Cuando fui a México, hace varios años, me llamó la atención el machismo desembozado y grosero de su televisión, aunque desde 1947 la mujer mexicana ya tenía derecho a voto y la oportunidad a expresar públicamente su voz o sus ideas y sus pensamientos. Sin embargo, en la vida cotidiana es otra cosa, sobre todo para los/las argentinos/as, acostumbrados a otro tipo de presencia femenina.

La novela se desarrolla alrededor de 1949. En esos momentos se desarrolla la institucionalización que siguió a la Revolución mexicana, y muestra a los personajes encargados de la consolidación del Estado.

El General Ascencio – Maximino Ávila Camacho en la vida real, porque muchos de los personajes de la novela existieron en la realidad- era uno de los políticos surgidos de esa Revolución, que comenzó en 1910, con una rebelión encabezada por Francisco Madero y motivada por la explotación capitalista y las injusticias sociales. La bandera era la reforma agraria soñada por muchos pequeños agricultores y poblaciones originarias que habían sido despojadas de sus tierras.

La unificación de las corrientes revolucionarias creó, en el año 1929, el Partido Nacional Revolucionario (PRN). Más tarde sirvió como base para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), abandonando los principios revolucionarios de 1910.

Sin embargo, después de algunos años de la constitución, los campesinos fueron perdiendo muchas de las tierras que habían conquistado.

La lucha de los campesinos mexicanos por la tierra se extiende hasta los días actuales, como sucede, además, en otros países de América latina. En México, en la última década del siglo XX, esa lucha fue la retomada de forma más intensa con la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la provincia de Chiapas. El nombre de ese movimiento es un homenaje a Emiliano Zapata, uno de los líderes más expresivos de la Revolución de 1910, y que es recordado como el que no traicionó sus compromisos con las causas populares.

En cambio, Ascencio es uno de los jefes militares que usaron el proceso revolucionario para su beneficio personal, tanto económico como político, olvidando las necesidades del pueblo.

Hay mucha narrativa sobre la novela de la Revolución mexicana. Tengo una colección de dos tomos con novelas sobre este tema. Lo que más destaco de todo eso es: Los de abajo de Mariano Azuela y, sobre todo, dos obras monumentales: la colección de cuentos El llano en llamas (Nos han dado la tierra es una perfecta síntesis de lo que recibieron los campesinos, mejor, de lo que no recibieron) de Juan Rulfo y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Ahora agrego Arráncame la vida, que es una excelente novela, que vale la pena leer.

Es muy interesante cómo muestra Mastretta esta etapa de la vida de México a través de la de Ascencio y del relato, fresco y vívido, de Catalina.

Sometida a los mandatos de su marido y ocupándose de actividades ligadas al hogar; Catalina vive momentos cruciales para su formación y construcción como persona, desempeñando distintos roles: esposa, amante, madre, cómplice y finalmente viuda. Toda la historia es narrada desde la perspectiva de Catalina, eterna observadora de las acciones de su marido.

Es interesante observar cómo el tema del feminismo que milita la autora, nunca se hace explícito en la novela, pero es factor central de su éxito.

Un rasgo más: el bolero funciona como intertexto en la novela. De hecho, Arráncame la vida es el nombre de un tango canción de Agustín Lara el que, incluso, tiene una aparición fugaz en la narración.

Entre 1930 y 1960 el bolero tuvo gran auge en México, por eso, aparece en la novela, como un rasgo del país, pero con valor narrativo. La novela redistribuye el intertexto musical, de manera que ella misma se teje como un bolero: una historia de amor centrada en la búsqueda del otro.

He tocado, con no mucho orden, varios aspectos que me han parecido válidos para recomendar la lectura de esta novela. En realidad, la diversidad de las riquezas de la narración: tema, personajes, contexto histórico, tempo narrativo, recursos estilísticos, hicieron difícil la selección, sobre todo cuando no se quiere caer ni en la descripción elogiosa, ni en un trabajo crítico, sino en un comentario de un lector especializado.

Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer es leerla. Vale la pena.

by ariza_adolfo | Oct 14, 2020 | Literatura comentada

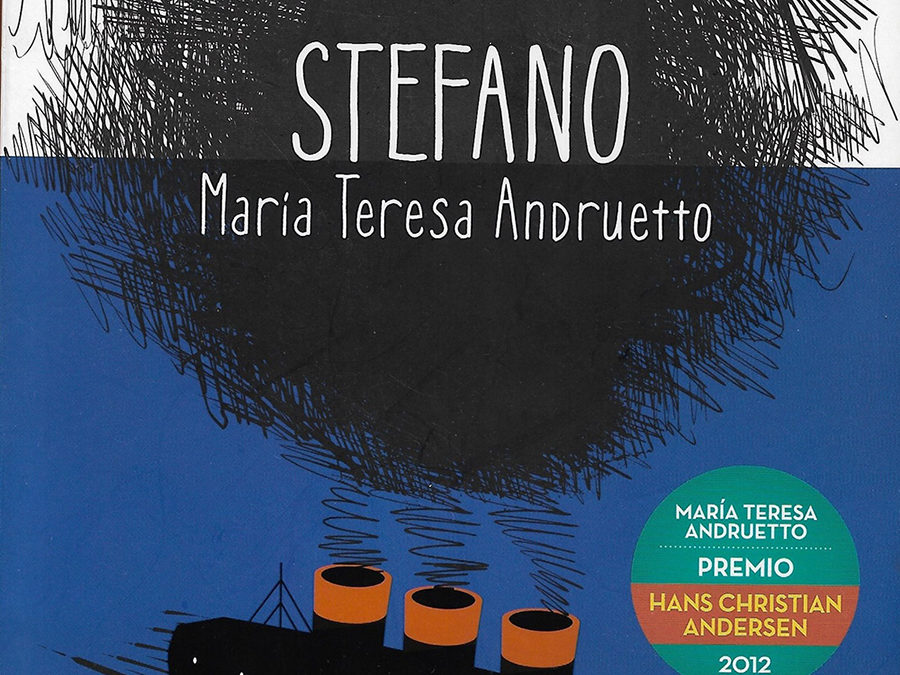

María Teresa Andruetto egresó de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba.

Algunos de sus libros son Tama (Premio Luis Tejeda 1992), La mujer en cuestión (Primer Premio Novela Nacional de las Artes 2002) y los poemas Palabras al rescoldo y Kodak. En esta editorial publicó para niños y jóvenes El anillo encantado, Huellas en la arena, La mujer vampiro y La niña, el corazón y la casa.

En 2011, Andruetto fue seleccionada autora representante por la Argentina para el premio Hans Christian Andersen.

Me ha pasado algo poco habitual con esta novela: hay poquísima información sobre ella y su autora, aunque Andruetto ya tiene una trayectoria importante. Es más, la información que incluyo la saqué de la contraportada del libro.

Completo el resto del texto de esta contraportada:

“Inspirada en el viaje de su propio padre, que emigró de Italia a la Argentina, Andruetto relata la historia de un naufragio, una larga aventura y por fin, el cumplimiento de una promesa.

Dice la autora, “Si un libro puede ser un modo de conocer, una manera de penetrar en el mundo y buscar el sitio que nos corresponde en él, Stefano me permitió recuperar la sensación de hambre, desarraigo, extrañamiento, de hombres y mujeres que un día se marchan de su tierra en busca de una vida mejor”. “

Del epílogo de la novela, a cargo, de la autora, saco un dato más: “Soy hija de un partisano que llegó desde el norte de Italia a la Argentina, en 1948”. Según Wikipedia, “La Resistencia italiana o Resistencia partisana (en italiano, Resistenza italiana o partigiana) fue un movimiento armado de oposición al fascismo y a las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial.”

La novela está llena de estas referencias a la realidad, sea histórica, geográfica, o sociológica. Por ejemplo, Stéfano (Stefanin, le decía la madre, y me recuerda a una italiana que fue vecina mía en Las Heras: Lina Deblasi, que así llamaba a sus hijos.), vivía con su madre en Airasca, una comuna italiana de la Ciudad metropolitana de Turín, región de Piamonte.

Su padre había muerto en la Batalla del Piave (junio de 1918), una victoria decisiva del ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial frente al del Imperio austrohúngaro.

Así lo cuenta Stéfano: “Dicen que el agua corrió encarnada de tanto llevarse la sangre de los soldados, también la de mi padre.”

Él es el protagonista, y el narrador, y lo hace en primera persona, aunque también utiliza la tercera persona. Otro recurso central es el uso del diálogo, con la madre, antes y después de irse de su casa, y con Ema, una mujer a la que menciona, como interlocutora, durante toda la narración, aunque no sepamos quién es hasta el final, y otros personajes. No daré más datos porque ese suspenso es parte del tempo narrativo de la obra, pero es muy interesante el manejo de los recursos que menciono en un avance cronológico, que es permanentemente interrumpido por flashbacks de su vida. Esas vueltas instantáneas y rápidas al pasado logran que nunca se pierda la referencia al pasado, a su vida en Italia, a la madre que lo esperaba inútilmente.

Acá voy a mencionar un aspecto que saltó de mis lecturas de niño y adolescente: esta historia de un muchachito italiano que se embarca rumbo a Argentina en busca de una persona me sonó en la memoria (incluso recuerdo la tapa de la novela en la colección Robin Hood). Se trata de Corazón: Diario de un niño, escrita por el autor italiano Edmundo de Amicis en 1886. En ella se cuentan, en forma de diario, las vivencias de un niño italiano, originario de Turín, llamado Enrique.

¿Por qué establecí la relación?

Porque ese Diario incluye, dentro las varias narraciones breves que lo integran, a Marco, de los Apeninos a los Andes,que narra la historia del extenso y complicado viaje de un niño de trece años, Marco, desde Italia hacia Argentina, en busca de su madre, que había emigrado a nuestro país dos años antes para poder trabajar y poder dar una mejor vida a sus hijos.

No pretendo establecer relaciones que la autora no ha mencionado, pero me llamó la atención que ambos salieran –obvio, en barco- del Norte de Italia (Stéfano, de Génova) y, aunque este viene en busca de una vida mejor, también tiene como encargo de su madre buscar a su amiga, Chiara Martino, algo que parece secundario, pero termina siendo central. Y, por supuesto, el hecho de dejar Italia en busca de una salvación, como conocemos tantas historias.

Hay otra relación que es inevitable: el nombre de Stéfano. Es el título de una obra de teatro de Armando Discépolo (1887-1971) -creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino-, que muestra la historia de un músico inmigrante italiano que busca triunfar en Argentina. También el Stéfano de Andruetto aprende a tocar el saxo con un instrumento que le regaló “el turco Rasú” (cuántos “turcos” he conocido en Mendoza, inmigrantes árabes, generalmente dedicados al comercio), y vive mucho tiempo de eso.

Me arriesgo un poco más:

En el Stéfano-drama el protagonista fracasa y Stéfano-novela está jalonada de fracasos, la mayoría relacionados con el protagonista que busca su camino y deja caer a las personas que lo quieren: Agnese, la madre; las mujeres posibles que quedaron en el camino: Tersa, Lina; Aldo Moretti, el músico. Sin embargo, hay una luz al final que esperanza, como en la obra de teatro: la persistencia en la búsqueda porque finalmente habrá un logro que lo premiará.

Finalmente, está el tema del género, mejor del subgénero, porque es una novela, sin dudas. No es un diario como Marco, de los Apeninos a los Andes, pero hay una línea cronológica, y un crecimiento en edad y aprendizaje.

Por eso, me voy a inclinar el subgénero novela de aprendizaje, aunque muy matizado.

¿Qué es una novela de aprendizaje?

Una narración en la que el protagonista evoluciona, construye su personalidad y es un héroe que tiene que superar obstáculos y afrontar riesgos.

Así es Stéfano, el de Andruetto.

La nostalgia

Es una novela de inmigrantes, de gente que debió dejar su patria en busca de algo que no tenía. Esa ausencia duele, y ese dolor –nostalgia- en gallego es morriña y en portugués, saudades. Por eso la novela suena como la música de los marineros en el puerto.

Entre la gente que esperaba para subir al barco que los traería a América, sonaba una mandolina y cantaban:

Amore scrivimi

non lasciarmi più in pena

O sea:

Amor escríbeme

no me dejes más con dolor

Esa es la nostalgia, que etimológicamente significa el dolor del regreso.

Busqué la letra y encontré -en una magnífica versión de Mina- un tango canzone de 1936, que se llama Scrivimi.

Cuántas cosas en esta novela de no muchas páginas, que merece ser leída.

SE LAS RECOMIENDO.

by ariza_adolfo | Oct 2, 2020 | Literatura comentada

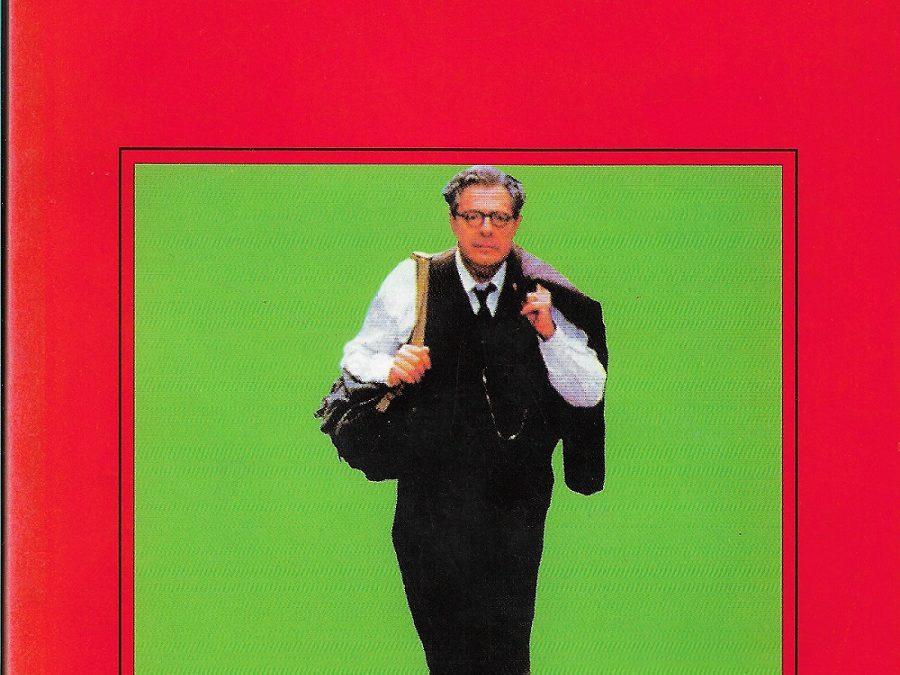

Antonio Tabucchi (Pisa, 1943 – Lisboa, 2012) está considerado el mejor escritor italiano de su generación y goza de un amplio prestigio internacional.

Sostiene Pereira es de 1994. La novela está ambientada en la ciudad de Lisboa en 1938, en pleno régimen del dictador Salazar.

Debo reconocer, con no poca vergüenza, que no conocía a este autor ni a su obra, a pesar de mi condición de Profesor y Licenciado en Literatura. Disfruto mucho este re encuentro con la lectura de obras literarias –mi primera vocación, como ya lo he dicho- por haber decidido escribir comentarlas en mi blog. Además, la novela –algo extraña, singular e intensa- tiene varios elementos significativos:

- El análisis histórico político, no solo de Portugal, sino de Europa, en una etapa previa a la Segunda Guerra Mundial (la Guerra Civil española, el fascismo italiano);

- El proceso de evolución personal desde una vida chata, sin compromisos ni sueños, hasta la decisión de jugarse totalmente, dejando paso a “otro yo hegemónico de la confederación de las almas”, de acuerdo con la teoría psicológica que le explica el Dr. Cardoso, el médico que conoció en una clínica talasoterápica. Sentí que, de alguna manera, todos/as nos hacemos cuestionamientos de ese tipo: “…es como si sintiera deseos de arrepentirme de mi vida, no sé si me explico.”, le decía Pereira al Dr. Cardozo. O sea, empieza a preguntarse: ¿No habrá otra vida para elegir?;

- La descripción de Portugal, sobre todo de Lisboa: en parte porque es un país que me gusta mucho, y que quiero visitar alguna vez, pero sobre todo porque nos pone dentro del escenario –no es casual esta palabra, como ya lo veremos después- de la acción, de una manera muy efectiva, casi como transpirando igual que Pereira al subir una calle empinada;

- La controversia literaria, ligada a la oposición entre el fascismo de la dictadura del gobierno de Portugal, que apoya a los nacionalistas españoles en la Guerra Civil, como lo hicieron Italia y Alemania (¿recuerdan Guernica?), entre los poetas nacionalistas portugueses y escritores franceses, como Daudet, solo por su nacionalidad.

Uno de los aspectos más interesantes de la novela es el modo en que se desenvuelve el avance narrativo:

El autor, Tabucchi, es el narrador, que no es omnisciente, que acompaña a Pereira y a los otros personajes.

Narra en tercera persona, pero cuenta lo que dice Pereira, como lo muestra muchísimas veces (desde el título “Sostiene Pereira”).

O sea que Pereira narra en estilo indirecto, a través de Tabucchi. Incluso a veces, aparece participando directamente en diálogos, al igual que otros personajes, de la misma manera que el autor: “¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Porque le daba pena Monteiro Rossi?”. Pero inmediatamente le devuelve la palabra al personaje: “Pereira no lo sabe, sostiene.”

Este juego de estilo directo e indirecto entre los personajes y el autor se repite en toda la novela. Si me hubieran dicho a priori que en una novela todo el relato se desarrollaba así, probablemente hubiera tenido dudas de su eficacia narrativa, pero Tabucchi lo resuelve con total solvencia, logrando un tempo narrativo brillante.

Transcribo un párrafo como ejemplo: “Entró un hombrecillo pequeño y delgado. Llevaba el pelo cortado a cepillo, tenía un par de bigotitos rubios y vestía una chaqueta azul. (Tabucchi) Señor Pereira, dijo Monteiro Rossi, le presento a mi primo Bruno Rossi …” “En qué idioma debemos hablar, preguntó Pereira.” Los personajes intervienen en la narración con sus diálogos, aunque sean en estilo indirecto.

Se me ocurre que este modo de narrar acerca lo narrativo a lo dramático, poniéndonos frente a la acción misma, como en el teatro, donde, cuando se abre el telón, se instala un mundo ficticio, pero real para nosotros mientras dure la escena. Subimos las calles transpirando como Pereira, olemos el olor a frito que había en las escaleras de la redacción por culpa de la portera, como Pereira.

Otro elemento que colabora con esto es el modo en que el autor describe. Portugal era muy importante para Tabucchi: pasaba la mitad del año allí y decía que tenía dos patrias. Describe, concisa y precisamente, el paisaje de Lisboa, sus calles, sus restaurantes, los edificios; también lo hace con las Termas de Buçaco, cerca de Coimbra, o la clínica talasoterápica en Parade. Todas esas descripciones, como las de personas (la de Marta, la novia de Monteiro Rossi, es magnífica), o las oficinas, nos meten en la acción, y colaboran con el clima de suspense que se mantiene durante toda la narración.

Soy lector de novelas policiales, y me he acostumbrado a tratar de anticipar el desenlace. En la novela, presentí el tipo de situación a la que iba a tener que enfrentarse Pereira, pero no es una debilidad narrativa, porque me llegué a sentir angustiado por su suerte, y por cómo iba a resolver la disyuntiva que se le planteaba a su vida misma.

En la décima edición italiana, Tabucchi agrega una nota en la que cuenta cómo conoció a Pereira y cómo llegó a escribir su vida. Allí dice: “Aquella tarde de septiembre comprendí vagamente que un ánima que erraba en el espacio del éter me necesitaba para relatarse, para describir una elección, un tormento, una vida. En ese privilegiado espacio que precede al momento del sueño, y que para mí es el espacio más idóneo para recibir las visitas de mis personajes, le dije que volviera de nuevo, que se confiase a mí, que me contara su historia. Volvió y yo encontré para él de inmediato un nombre: Pereira.”

Esta nota tiene valor propio, describe cómo un personaje busca a un autor que escriba su vida, que lo materialice en el ámbito eterno de una novela y cómo el autor llega a escribirla.

“Y en el verano del noventa y tres, cuando Pereira se había convertido en amigo mío y me había relatado su historia, yo pude escribirla.”

Esta nota, solo por sí misma, justificaría que leyeran la novela, pero toda ella vale la pena. Háganlo.

Como si fuera poco, la película que se hace basada en esta novela (1996) tiene como protagonista nada menos que al gran Marcello Mastroianni, poco antes de morir.

No es una novela común, pero es muy recomendable, y eso es lo que hago.

by ariza_adolfo | Sep 11, 2020 | Literatura comentada

Conocí (sí, eso fue) a Liliana Bodoc cuando leí Los días del venado, la primera novela de la trilogía de épica latinoamericana que se llamó La saga de los confines. (los otros son Los días de la sombra y Los días del fuego), allá por el 2000.

Me gustó mucho y la empecé a usar como libro de lectura con mis alumnos de Lengua. En años posteriores fui agregando las otras novelas de la saga (aclaro que mis alumnos/as leían seis libros por año).

No recuerdo si conocí (personalmente) primero a Liliana o a Jorge, su esposo, del que tomó el apellido como escritora, pero sé que la invité a dar una charla a mis alumnos/as que habían leído sus obras. Aceptó –como siempre- con todo entusiasmo. Para los chicos/as fue una experiencia inolvidable. Nunca habían conocido a una escritora de verdad, y les encantó su modo de entender la literatura, como algo encarnado en la vida de la gente, sobre todo de América Latina, con la mirada puesta en la justicia social.

He leído casi toda su obra, y creo que Liliana es una de las mayores escritoras contemporáneas que he conocido, por eso, cuando leí Elisa, la rosa inesperada, después de la muerte de Liliana, fue un golpe muy fuerte, tan fuerte como cuando la inhumamos en el Memorial.

Me abracé a Elisa, como ya no podía hacer con Liliana, y quiero compartirla con uds.

“Hay que andar por el mundo como si no importara

sin preguntar el nombre del pájaro y la planta,

ni al capitán del buque, adónde lleva el agua.

Mirar al otro lado del que todos señalan,

que es allí donde crece la rosa inesperada.”

Estos versos son con los que comienza esta novela juvenil y son del poema “Canción de guía”, de Conrado Nalé Roxlo.

Como siempre, no voy a anticipar el argumento, pero diré que Elisa es una adolescente rubia que vive con su abuela en una villa de Santa Fe, rodeada de negros y de cumbia, abandonada por sus padres, y llena de rencor por ese mundo que rechaza.

Desde allí comienza el viaje, pleno de peligros y malos tratos, al Norte, donde pasará situaciones terribles, donde la acecharán los diablos, a Tilcara; allí una voz de niña de piedra y el silbido de un viejo la rescatarán del peligro. Volverá a Santa Fe, al origen repudiado, ahora la posibilidad de la salvación.

Llevaba la marca de la soledad, la que la ponía en manos del peligro, de los diablos. “Soledad de la pena, soledad de los pobres”, la llamó.

¿Apareció la rosa inesperada? ¿O es la cumbia inesperada, la rechazada, que nace en las palabras que escribe, en la “cantata villera” que la pone a resguardo de los diablos?

“Mamá cumbia”, la que le escribe a su madre, Irene, es la síntesis del fin del viaje:

“Cumbia, sacáme de acá,

Lleváme lejos

Que está el diablo ofreciendo caramelos.”

La cumbia es la rosa inesperada, la que la salva porque la reconcilia con su origen, condición imprescindible para hallar la felicidad.

En una entrevista que le hicieron alumnos/as de Santa Fe, cuando presentó el libro allí, en el Taller El Lecturón. Santa Fe, agosto de 2017, dijo:

“Primera novela que no quise escribir, que me salió a buscar.”

No es autobiográfica, pero tiene temas que le eran cercanos. Es una novela de mujeres, como fin de un proceso personal en el que las mujeres fueron buscando y encontrando un lugar protagónico. Por eso, aparece el tema de la trata de mujeres y la soledad y exposición que se dan en la vida de muchas mujeres, como el sacrificio silencioso de Rufina, su abuela.

En otro momento dijo: “Este libro me llevó a transitar caminos que no tenía previstos. Cambiar de planes. Aquí hay incluso una modalidad de relato fantástico por el que yo no había transitado nunca. Por eso creo que este libro es como una bisagra.”

En Elisa había experiencias personales: el Viaje a Tilcara fue una de ellas. Allí se enferma, como dice en una entrevista “de una enfermedad violenta, no solo física, sino espiritual y moralmente”, como Elisa. Se siente sola, como Elisa.

La novela nace de la idea de una novela de viajes, por eso la bitácora (www.elviajedelilianabodoc.com.ar), aunque la vuelta a Santa Fe surge un par de años después, de su vida, de su infancia santafesina y de sus visitas posteriores.

Es una novela de viajes porque reúne sus condiciones claves: ser documental y literaria.

Como el que comenzó Liliana Bodoc hace alrededor de veinte años, el mismo que la llevó a Tilcara, de donde escapó de los diablos, como Elisa.

Su muerte la llevó a otro viaje, en otro plano. Siempre enfrenté el dolor de su muerte con la convicción de que tenía que tener un sentido dentro de lo que siempre buscó: las palabras que crearan un mundo mejor que el que la historia nos había dado

El mundo que crean las palabras de Liliana Bodoc es un universo complejo, con civilizaciones enteras, con hechos, símbolos, sueños, seres fantásticos, o no tanto.

Con Elisa accede al mundo más circunscripto de las mujeres de toda edad, con todas sus problemáticas, en Argentina, ahora: la búsqueda de la felicidad, el despertar de la sexualidad, el conocimiento de sí mismas y la construcción de la identidad en la adolescencia; pero también la trata de personas y la violencia sexual.

Más circunscripto, pero no menor.

Si no han leído otras obras de Liliana, empiecen por esta: será como caer como Alicia en el País de las Maravillas en un pozo que te lleva un mundo nuevo, hacia otras vidas, incluida la propia: Vale la pena.

Comentarios recientes