by ariza_adolfo | Mar 21, 2022 | Literatura comentada

Me encontré un libro sin leer en mi biblioteca, una vez más (hubo una etapa de mi vida que estuve con otras actividades y leí muy poco).

Cuando miré la contratapa, me llamó la atención el comienzo: “Una anciana de 93 años mantiene encerrado en el baño de su casa a un adolescente que la abordó en la calle para robarle.” Me interesó cómo habría hecho el autor para construir una buena novela con ese formato, a la que se otorgó el Premio Clarín de Novela 2009, por lo demás.

En ENTREVISTA FEDERICO JEANMAIRE ESCRITOR (https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/corazon-libro-gano-premio-clarin-2009-autor_0_Bk_XB_0TKg.html), el autor cuenta cómo le llegó la idea de la que nace la novela :

“Es el gran origen de todo el texto. Hace muchos años mi tarea en la Biblioteca del Congreso, donde trabajo, era microfilmar diarios. Me encontré con una historia impresionante de una señora tucumana, que tenía siete hijos, y para el Centenario sale a volar en globo, cae en el Río y muere.”

Como este hecho fue la etapa final de la vida de la madre de la anciana (Delita la llama ella) que le cuenta al adolescente a través de la puerta del baño, y que es una narración dentro de la narración.

Este formato narrativo es lo que en Wikipedia se define así: “La narración enmarcada o relato-marco es una técnica literaria que consiste en la inclusión de uno o varios relatos dentro de una narración principal.”

No es novedoso, aunque hay diferencias con ejemplos muy famosos, como los relatos incluidos en el Decamerón de Boccacio, o más cercanamente, el del Viejo Vizcacha en el Martín Fierro de Hernández.

La historia de Delita, la madre de Rafaela, la anciana mencionada, no es una narración breve, y es el centro de la presentación de la situación de la mujer en el primer cuarto del siglo XX, y que, en más de un sentido, no ha cambiado aún.

Así se lo cuenta al adolescente:

“¿Qué era lo que había pasado con Delita? Ése es el asunto que quiero contarle. Paciencia. Ya mismo voy ahí. No, no. Lo que le vengo diciendo hasta ahora no es ninguna pavada. Era necesario. Si no, después, usted no va a entender nada. Delita quería volar. Pero no es que quería tirarse desde un techo o desde la ventana de un cuarto piso. No como un pájaro, quiero decir. Lo que ella quería era subirse a un avión. Y no subirse como pasajera o como acompañante, no, lo que en verdad quería mi madre era pilotear un aeroplano, así se llamaba a los aviones en aquel tiempo. Usted se imagina: mil novecientos dieciséis y una joven y bella mujer de la alta sociedad porteña que pretende pilotear un avión. Era imposible. Perfectamente imposible. Si la mujer era apenas algo más que un animal doméstico. Un animal antipático pero necesario. Necesario para la reproducción de la especie o el mantenimiento de las fortunas familiares o la satisfacción de los deseos masculinos más bajos.”

Nunca escuchamos al adolescente encerrado sino a través lo que cuenta Lita (el chico la llama así, según ella):

“Era preciosa, Delita, eso decían todos los que la conocieron. Y tan joven. Delita, mi madre. No, por favor. Yo lo escuché gritar un rato larguísimo, sin molestarlo, desde la mesa de la cocina, y ahora usted, apenas comienzo, me vuelve a interrumpir. Creí que habíamos llegado a un acuerdo. Está bien. No es que fuera un acuerdo. Pero al menos pensé que me había entendido, que después del desahogo de gritos y de golpes contra la puerta con el que me torturó mientras tomaba el té, me iba a dejar contarle lo que quería contarle sobre mi madre. Sí, por supuesto. Usted me escucha, aprende, y listo, ya está.)

Lo había encerrado con una treta cuando el chico le pedía las cosas valiosas que pudiera tener en la casa, en defensa propia, pero después quiere ayudarlo, rescatarlo de la vida terrible que llevaba en la villa donde vivía hacinado con su familia, quiere enseñarle los que para ella es una vida mejor. O sea, una vida de un chico de clase media: conseguir un trabajo, una novia, formar una familia, que es lo que ella no había tenido, por los egoísmos de la familia y la sociedad de esa época.

En la misma entrevista de antes, Jeanmaire explica sus objetivos al escribir la novela:

“Me impresiona el salto llamativo que ha hecho la mujer en el siglo XX, de no ser nadie a ser mucho más que el hombre en muchos casos. En la historia de la aviación se ve el esfuerzo de la mujer por decir: “yo también puedo morir por algo que me interesa”. Con esa sola historia quería hacer una novela. Hasta que, hace un par de años, decidí que quería escribir sobre la realidad. Tuve la idea de la novela e incluí también este relato. Eso explica por qué la protagonista tiene 94 años, porque es la historia del siglo XX. El título “Más liviano que el aire” alude al deseo de la mujer. El libro juega con lo liviano que es el deseo de la mujer, pero en realidad no tiene nada de liviano. Es una manera de decir lo obvio desde un costado oblicuo. El libro cuenta el camino que hace la mujer a lo largo del siglo XX, que no tiene nada de liviano.”

No es el único aporte crítico del autor a la sociedad que aparece en la novela:

“Planteás una cuestión de clase entre la vieja de una familia aristocrática y un chico marginal. ¿Qué peso tiene lo social en tu novela? Mucho. Durante mucho tiempo yo iba de bar en bar para escuchar hablar a la gente y ver cómo era su relación con las palabras y con los demás. Es muy interesante ver cómo la gente se pelea por tener el control de la conversación. No dialoga, monologa. En la novela se juntan dos polos opuestos: ella es lo más viejo que se puede ser y él, lo más joven. Y no hay diálogo. Mi manera de exhibir esa incapacidad de diálogo es que la palabra del chico nunca aparece. Eso tiene que ver con que la señora viene de la clase que ha tenido el poder en la Argentina y tiene el poder del discurso. “

Debo confesar que comencé a leer la novela con cierto escepticismo. Desde mi experiencia de lector y profesor de Literatura me parecía difícil producir un relato que mantuviese tensión e interés con este monólogo – diálogo en un espacio tan limitado, sin casi acción posible. Sin embargo, la leí con interés porque – a pesar esas “limitaciones, incluidas las de los recursos literarios- en ese lapso de cuatro días desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre están contenidos cien años de vida argentina, y los ochenta años de diferencia entre la anciana y el chico.

Como la anécdota de la tucumana del globo, también Lita y el chico –Santi- tienen referencia en la realidad. En https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/corazon-libro-gano-premio-clarin-2009-autor_0_Bk_XB_0TKg.html , se cuenta:

“Se propuso encontrar a los personajes en su propio entorno. Tenía que verlos, sobre todo a la mujer. Por suerte encontró a una vecina de 93 años que contaba con los atributos físicos del personaje: salud, fortaleza física y, quizás, un antiguo brillo en la mirada de esos que dicen “vos y cuántos más”. Así nació Rafaela, o Lita. Una señora de barrio que tiene 93 “para 94”. Un día, un ladrón la apunta en la espalda con el filo de un cuchillo cuando está entrando a su casa y le dice que entre y le dé todo el dinero que tiene.”

Pero no son solo esos elementos de la sociedad los que se manifiestan en la novela. En la misma entrevista se lee: “A mí lo que me interesa es lo solos que vivimos todos y lo difícil que nos resulta comunicarnos, y que es esa soledad la que termina por generar violencia”.

Eso está representado por los personajes de la novela, que no se pueden ver, solo comunicarse a través de una puerta maciza, y el desenlace de la narración es la demostración de esa afirmación.

Podría creerse que es una novela de tesis, en las que predomina la idea sobre la acción. En este tipo de relato hay un intento de enseñar y dejar conclusiones teóricas con la narración. Generalmente hay un manejo de los personajes para llegar a resultado preconcebidos, pero no es así, o no lo parece, y gran parte de la habilidad narrativa de Jeanmaire es justamente que nos metamos en la novela por interés narrativo, no intelectual.

Este Licenciado en Letras y profesor en la Universidad de Buenos Aires logra una novela muy atractiva. Pensemos en lo que dijo Saramago, miembro del jurado que seleccionó la novela para el premio Clarín. “Más liviano que el aire, la novela ganadora, “habla de la vida contemporánea donde el bien y el mal comparten una frontera difusa.” Esa frase lo emocionó al autor porque reconoció que había comprendido perfectamente el sentido de la novela.

En algún momento, el autor dijo: ““Más liviano que el aire no ha dejado de estar presente”. Es cierto, de ahí también la actualidad de la novela: el contexto, los personajes, se sienten con realidad y vida. También colaboran con esto los recursos literarios: el monólogo que enmarca un diálogo que no escuchamos le da valor teatral al relato. A través de él conocemos el pasado, el presente, lo historia de Rafaela y su familia, la vida del adolescente en la villa.

LOS INVITO A LEER LA NOVELA, ES UNA NARRACIÓN NOVEDOSA Y POTENTE.

by ariza_adolfo | Mar 15, 2022 | Temas políticos

Voy explicar las razones por las que elegí la nota de abajo para una entrada:

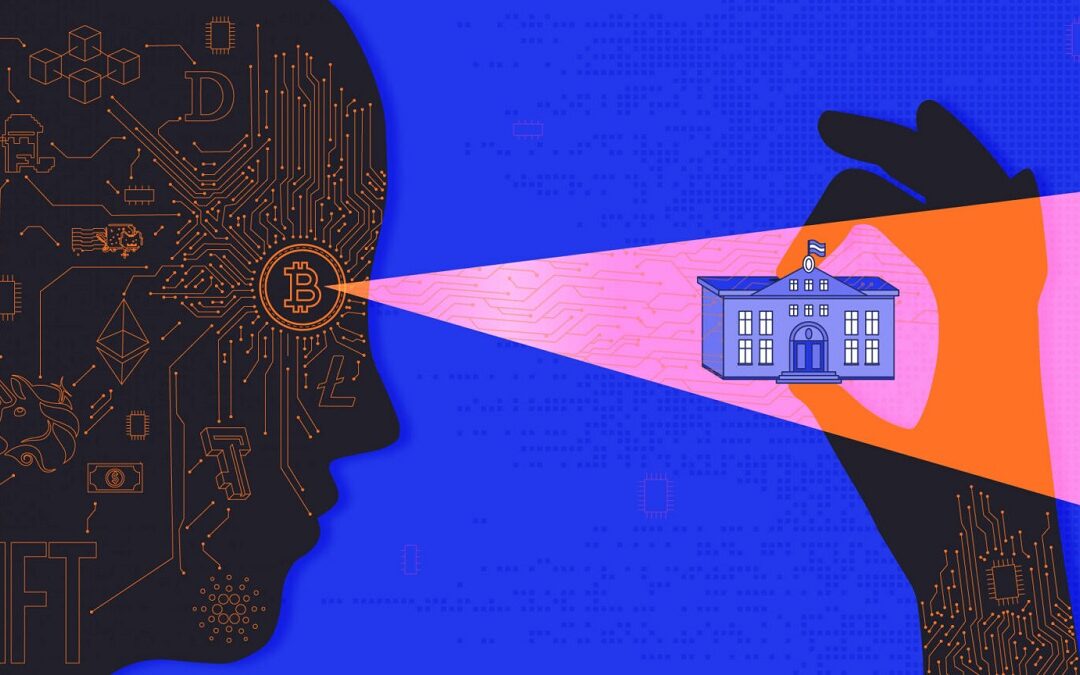

¿HAY LUGAR PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS ESCUELAS?

LA FANTASÍA DE ENSEÑAR EL FUTURO

https://www.revistaanfibia.com/la-fantasia-de-ensenar-el-futuro-inteligencia-artificial/?fbclid=IwAR3CDsnourxwCe89yhNAsPts8-FyhEHqA8vZ3K_Uw57ifyfj-6EDsTPD944

En primer lugar, porque me pareció que mostraba una interesante comprensión del modo en qué se forman los saberes académicos –que no es lo mismo que los escolarizados o escolarizables- y evita los lugares comunes y clásicos que nos solemos encontrar en teorías pedagógicas.

“Flavia Terigi, una de las pedagogas más lúcidas de nuestro país, lo describe así: “La escuela transmite un saber que no produce; y para poder llevar adelante ese trabajo de transmisión, produce un saber que no es reconocido como tal”. Así, sostiene, se descontextualiza el saber de su ámbito de producción (la academia) y se lo recontextualiza en la escuela, generando un saber nuevo, original, sui generis, que socialmente no es reconocido (ni ese saber, ni la función de los docentes como especialistas en esa tarea).”

En segundo, porque aborda un tema que no es nuevo, aunque sí lo son los saberes o contenidos que se proponen como necesarios (a veces imprescindibles) para que sean enseñados en la escuela.

Así comienza la nota:

“Hay una fantasía generalizada de que la escuela debe incorporar materias que enseñen educación financiera, tecnología blockchain o diseño de motores de inteligencia artificial. “Ahí está el futuro”, repiten, como si el presente fuera esclavo de ese futuro y no su condición de posibilidad.”

En general, esto siempre ha sido así: proponer temas que se ponen de moda como lo que debe enseñar la escuela y no las asignaturas obsoletas e inservibles que enseñamos (paso a la primera persona porque lo viví personalmente cuando daba clase).

Hoy esto es más complejo todavía por la incidencia de la tecnología, muchas veces ligada a intereses económicos, y por la velocidad con que aquella evoluciona y se transforma.

En otra entrada (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2021/11/23/hay-que-comprender-que-son-los-millennials-y-su-importancia-para-argentina/), traté el tema de lo que piensan los chicos/as de hoy de la necesidad para la vida de cursar estudios y tener títulos habilitantes que les permitan asegurar su futuro.

Esto lo había vivido personalmente cuando traté de convencer a algún nieto de que completara estudios superiores que había dejado incompletos. Comprobé que estas generaciones no ven al sistema educativo como el único sistema donde pueden aprender. Piensan así, y me cito:

“Los millennials y los centennials han llegado para darle un giro al sector educativo: los modelos actuales no se ajustan a sus demandas ni están articulados con lo que las empresas les exigen.

Las nuevas tecnologías y la globalización de los procesos han democratizado el acceso al aprendizaje y ahora cualquiera puede formarse a través de una pantalla. La oferta educativa se amplió y cualquier persona puede especializarse desde su casa.”

Otro punto es que, en general, estos contenidos que se proponen para la escuela son más propios de la Educación No Formal que de la Formal. Es cierto que esta es una clasificación vieja, pero es válida.

Leemos en Wikipedia: “Educación no formal: “comprende toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños.”

Por esa época, circa 1974, se entendían como temas propios para este tipo de Educación “los programas de extensión agrícola y de capacitación de agricultores, los programas de alfabetización de adultos, la formación acelerada impartida fuera de la enseñanza oficial, etc.” (En la misma nota de Wikipedia).

Muchos/as la consideraban un modo de compensar las deficiencias de la Educación Formal, pero pienso que más bien se trata de espacios diferentes, útiles para situaciones distintas, y cada uno con su valor propio.

Siempre esos aprendizajes tuvieron origen público y privado, con diversas alternativas, pero en la mayoría de los casos había que pagar para realizarlos; en el caso de las instituciones públicas porque eran una fuente de ingresos no presupuestaria, y en el de las privadas porque eran ofrecidos por institutos o academias que se dedicaban a eso.

Personalmente, tuve un instituto de secretariado que daba cursos anuales de secretariado ejecutivo como salida laboral. Todavía encuentro chicas trabajando gracias a esos cursos.

Está claro, como decían Les Luthiers que “parecido no es lo mismo”. Hoy el permanente surgimiento de novedades, por empuje tecnológico y financiero, como se dice en la nota: “tecnología blockchain o diseño de motores de inteligencia artificial”, hace a los contenidos dinámicos y de rápida obsolescencia.

Tengamos en cuenta que en muchos países la educación está desregulada del Estado, que era parte del proyecto de Menem para su reelección, y que afortunadamente la sociedad argentina no avaló.

Esto es un hecho importante porque la Educación es un enorme negocio, y al estar desregulada pasa a ser un bien de comercio más, con lo cual nos encontramos con una enorme oferta de calidad muy diversa y, en muchos casos, de discutible utilidad.

En este contexto hay que comprender lo que plantea la nota:

“Pues bien, ¿qué hay de estas nuevas tecnologías que hemos sacralizado y que creemos que deben entrar urgente a la escuela? Si bien las bases que dieron origen a su surgimiento tuvieron el mismo recorrido de validación científica, su uso actual, masivo, está directamente a las órdenes de la rentabilidad y la lógica mercantil. No es que queremos que se enseñe blockchain o criptomonedas en la escuela porque creamos que son saberes que conllevan debates maduros y que son objetos culturales valiosos de ser transmitidos. Queremos que se enseñe porque, hoy mismo, creemos que de esa forma se va a ganar más plata. Pero uno de los grandes problemas es que ese el uso masivo de estas tecnologías -y, fundamentalmente, su perfeccionamiento- está al servicio de unas pocas grandes empresas. Que no comparten sus avances porque la propiedad privada intelectual es la clave de sus modelos de negocios…”

El avance del modelo neoliberal en el marco (y gracias a) de la globalización conlleva un enorme aumento del poder corporativo, con grupos transnacionales, aliado con varios Estados que actúan con un claro apoyo a este proyecto, tan discutible, por lo demás.

En ese marco resulta muy complejo y casi imposible para el hombre o mujer de a pie saber el verdadero valor de lo que le ofrecen muchas veces como la panacea universal con posibilidades casi mágicas.

En realidad, ese es otro problema, que se agrega al de la dificultad para hacer escolarizables los contenidos que trata la nota.

Así lo plantea el autor:

“Tengo la idea de que no hay forma de incorporar en la escuela “materias” que se dediquen a enseñar cómo diseñar motores con inteligencia artificial o blockchain, o entrenar en el uso de criptomonedas. No hay forma, creo, de que contenidos de esas características sean “escolarizables”. Vale hacer una aclaración importantísima: sí son “escolarizables” esos temas en tanto productos sociales objetos de análisis, o sea, reflexionar en el aula sobre los impactos de sus usos, sus alcances, limitaciones, peligros. Eso sí es imperioso que se trabaje en la escuela. No es necesaria una materia: tenemos Geografía, Historia, Matemática, Informática, Economía, Formación Ética y Ciudadana y talleres interdisciplinares que pueden abordar cómo nos paramos como ciudadanos frente a estos desafíos. Sin embargo, se insiste mucho con este tema: como humanidad debemos correr detrás de estas tecnologías, domarlas lo antes posible antes de que se nos escape de las manos su ominosa y acechante inteligencia artificial que dará vuelta la taba. Le tenemos miedo a la técnica, parece que ya decidimos caer derrotados ante su poder. El filósofo Jacques Ellul dijo, en 1973, que “no es la técnica la que nos esclaviza, sino lo sagrado transferido a la técnica”.”

Es obvio que recomiendo leer la nota completa, y despacio, porque no tiene desperdicio, así que solo agregaré algunas conclusiones:

No le pidamos a la escuela que se haga cargo de emergentes que no son su objetivo: sí pidámosle que sea lo más eficiente posible en la gestión de los aprendizajes que son su responsabilidad. La nota lo pide así:

“La escuela es, a la vez que el último bastión de un encuentro relativamente igualitario de otredades, el primer encuentro profundo de las nuevas generaciones con la cultura que heredarán y que desconocen por completo, parafraseando a Hannah Arendt. En esa operación, la escuela es un muestrario vivo y dinámico del legado cultural, y no sabemos qué harán nuestres alumnes con él. Tal vez pretendan monetizarlo, incluso. Pero nuestro deber es enseñarle lo que la ciencia pública ha producido a lo largo de los siglos. En el caso de los nuevos medios digitales, ¿esas bases no están ya en disciplinas como la Matemática y la Informática? ¿Por qué tenemos que llegar a su aplicación última, cuando incluso está en pleno debate y sus lógicas de funcionamiento, en general, están ultraprivatizadas?”

Lo que sí debería proveer el sistema educativo a sus agentes educativos es la formación y la capacidad de comprensión del valor de las NTICs en la sociedad para que puedan guiar a los/las alumnos/as en la búsqueda de aquellos contenidos tecnológicos que les son útiles, si les interesan.

También debería equilibrar la formación tecnológica de los/las alumnos/as para que la mayoría pueda acceder a los contenidos y recursos que necesite. En la escuela eso es muy dispar: los/las que les interesan estos temas tienen una muy alta formación, incluso más de lo que la escuela requiere, y los/las que no, muchas veces ignoran lo básico.

Lo que sí es seguro es que –tanto como padres, agentes de la educación, o simplemente miembros de la sociedad- debemos interesarnos en que tengamos acceso a los contenidos tecnológicos que necesitamos para vivir de la mejor manera posible, lo que incluye lo laboral.

ESTA NOTA AYUDA A ESO.

by ariza_adolfo | Mar 4, 2022 | Literatura comentada

Angélica Gorodischer falleció el 5 de febrero de este año en Rosario.

Fue una gran escritora argentina, pionera del género de ciencia ficción.

Tenía dos libros de ella sin leer en mi biblioteca: A la tarde, cuando llueve (Emecé, 2007), una preciosa auto recopilación de citas propias, sobre todo de charlas y conferencias, y esta nouvelle magnífica.

Cuando vi la noticia de su muerte, miré estas obras, y elegí la novela para hacer una entrada en mi blog, primero como homenaje póstumo, avergonzado homenaje por haberla ignorado, segundo, porque me enganché totalmente en su lectura.

Floreros de alabastro; alfombras de Bokhara ganó el Premio Emecé 1984-85, otorgado por unanimidad por un jurado integrado por María Esther de Miguel, Basilio Uribe y Geno Díaz.

“. Y por último, Gorodischer describía un grupo de “locas de la guerra” en el que figuraban, entre otras, Sara Gallardo, Griselda Gambaro, Luisa Valenzuela, Olga Orozco y Leda Valladares, y en el que humildemente esperaba poder ser incluida alguna vez.” (https://www.lanacion.com.ar/cultura/con-la-libertad-de-la-locura-nid220295/).

No solo debe de ser incluida, sino destacada como figura relevante, y ese sello de “loca de la guerra” se manifiesta en esta novela.

Leemos en La Nación un párrafo que demuestra lo anterior:

“Por supuesto, la aspiración “a figurar algún día” en ese grupo era un gesto de modestia o de inconsciencia saludable: al menos desde una década atrás, y aunque no gozara todavía del reconocimiento del gran público, Gorodischer era considerada internacionalmente como la más grande narradora de ciencia ficción y fantasía junto a la estadounidense Ursula LeGuin, consideración que su saga Kalpa Imperial (1983), uno de los libros más grandes y peor apreciados de su tiempo, confirmaría para siempre.”

Floreros de alabastro; alfombras de Bokhara es una novela que sorprende permanentemente, ya sea por el modo de narrar, una variante muy personal de la narración en primera persona, o por el uso “alocado” del género narrativo teñido permanentemente por sus opiniones sobre la sociedad y la historia y su vida personal (por ejemplo, los roles del hombre y la mujer, el gobierno del Proceso, México, Argentina).

Todo pasa por su subjetividad, que tiñe todo, sobre todo con un humor ácido, pero agradable.

La autora ya anuncia lo que es su novela en la contratapa:

“Nada es lo que parece en Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara: ni las plácidas señoras burguesas, ni los doctores en ciencias políticas, ni las chicas de barrio, ni los magnates del petróleo. Ni los gatos. Sobre todo los gatos que, si bien se los mira, tienen un sospechoso aire de Sigmund Freud en sus peores momentos.

“Aquí sólo se puede confiar en el humor, en México, en la augusta sombra del maestro Chandler deslizándose entre los párrafos. ¿Quiere un consejo? Apártese rápidamente: esto más que un libro es una alfombra mágica”, dijo Angélica Gorodischer”.

No sería mala idea analizar la novela desde esa metáfora de alfombra mágica, porque en más de un momento sentimos que viajamos en una narración imprevisible.

Podemos definirla como una novela policial, cumple con los requisitos de este género, pero en la realidad no deja de ser una excusa para armar una ficción en la que es muy difícil anticipar lo próximo que sucederá.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA TÉCNICA NARRATIVA

La novela tiene una narradora protagonista. Esto significa que es un doble personaje: el que narra y el que participa de la acción.

Esta protagonista nos cuenta lo que piensa, siente y lo que percibe sensorialmente. En muchos momentos, lo primero es el centro de la narración de una manera muy particular, porque lo hace hablándonos, de un modo muy familiar, como si fuéramos compañeros de viaje.

Es una argentina que podría ser una turista como nosotros/as, quejándose de que en México no hay bidets (comparto totalmente la opinión).

De esa manera nos cuenta sus andanzas, en las que inesperadamente aparece como una experta espía que escala paredes de mansiones.

Muchas veces nos sentimos dentro de su mente, escuchando sus monólogos internos, o diálogos con el lector, y, por lo tanto, viviendo intensamente la acción.

Se hace necesaria hacer una mínima presentación de esta protagonista a la que nunca conocimos el nombre.

Es una señora cincuentona, porteña, que adora a las plantas y a sus hijas, y que recibe una tarde una visita inesperada, que rechaza descortésmente en primera instancia: el Dr. Marcelo J. Kerr. Por la conversación con él nos damos cuenta de que en su juventud había participado en operaciones clandestinas a favor de los aliados. Kerr es parte de una desconocida organización secreta, y le propone una misión: ir a la ciudad de México con el objeto de trabar amistad con un tal Teodoro Félix Pedro Brülsen, millonario argentino, para investigar sus actividades.

No daré más datos sobre la historia narrada, solo agregaré que ella termina aceptando la propuesta que le ofrece Kerr por los U$D 100.000 que le van a pagar, más todos los gastos. Justamente, la protagonista dice que esta importante cantidad de dinero le permitirá adquirir los floreros de alabastro y las alfombras de Bokhara que dan nombre a la novela.

Es una mujer culta, de ideas revolucionarias, y todavía capaz físicamente de desempeñarse con eficiencia en una riesgosa aventura que vamos conociendo junto con ella, aunque ni así tendremos en claro qué se investigaba, ni anticipar el desenlace, en el que la autora deja el género policial, hacia otro casi de novela rosa.

A Gorosdicher no le interesa atenerse a un género. El policial (si bien lo conoce bien, ya que su primer intento literario en 1964 fue un cuento policial (En verano, a la siesta y con Martina)) que ganó un segundo premio en un concurso de la revista Vea y lea) es un formato inicial en el que ella se mueve sin ningún prejuicio, dejándose llevar por su manera de sentir la narración. Incluso ella misma reconoce su incapacidad de sujetarse a la lógica interna del cuento policial, más allá de que usa varios clichés bastante comunes en las novelas policiales. Todo esto le da un tono paródico a la novela, como para que no la tomemos demasiado en serio.

“-Un amigo mío, Carlos Trillo, una vez me dijo: “Sos una escritora atípica”. No sé si es cierto, o si es un poco de orgullo. Ese me gusta.” (Entrevista hecha en el invierno de 2007, en el marco del ciclo de Sylvia Iparraguirre “La literatura argentina por escritores argentinos”, una serie de 24 conferencias en la Biblioteca Nacional.)

Lo es, y se propone serlo en cada momento de la narración.

He leído algún comentario sobre la novela que la cataloga como un policial negro, o sea un subgénero que introduce aspectos más oscuros, violentos, en el que el investigador corre riesgos; hay momentos de la acción que podrían analizarse dentro de este subgénero, pero no alcanzan para definir a toda la novela. Son un ejemplo más de lo que dije arriba: son parte de un juego permanente de la autora, que nos hace pensar que las cosas van a seguir por un camino, para sin transición, saltar a otra cosa.

Para eso usa los subgéneros, que le dan mayor libertad.

Entre todos esos juegos, aparecen los filosos comentarios (de Gorosdicher porque en esos momentos ella es la señora cincuentona); por ejemplo, sobre las diferencias de poder entre hombres y mujeres, o en las acciones (positivas y/o negativas) de las personas en el poder y o gobernantes corruptos.

En Una entrevista a Angélica Gorodischer (https://www.pagina12.com.ar/400564-una-entrevista-a-angelica-gorodischer) dice: “Yo escribo”, decía, y lo hacía con una imaginación enorme (“yo no investigo”), humor, gusto por la acción y la experimentación: que la escritura vaya por algún lado raro y se caiga al precipicio.”

Está claro, y hay que tenerlo en cuenta, al abrir Floreros de alabastro; alfombras de Bokhara.

Más abajo leemos:

“Su nombre también está asociado al feminismo, por el que militó y trabajó muchísimo, dio centenares de conferencias: una de las crónicas de estos días detallaba que en su biblioteca había un cartel con la inscripción “el futuro es mujer”.”

…

“Dirá Gorodischer: “Hay mujeres que tienen éxito y son muy nombradas. Lo que no tenemos ni llegamos a tener nunca es el prestigio de los varones”.”

Sus críticas están basadas en la realidad, y son punzantes y prácticas, pero no tiene intención de caer en polémicas, sino marcar lo que pasa en la sociedad. Le molestan las novelas ideologizantes (de acuerdo total); si quiere demostrar algo, escribe un panfleto o un ensayo o da una conferencia.

De la misma entrevista saco un comentario más, porque no deja dudas de vida como escritora:

“Pero yo pienso que he ido haciendo un camino, con altos y bajos. Si me preguntaran qué clase de camino diría que no es una autopista; más bien es una especie de camino rural, bordeado de árboles. Mejorado, ni siquiera pavimentado. Y con muchas plantas alrededor. Con curvas, idas, venidas. Por ahí sube, por ahí baja un poquito.”

Se siente hermanada con Balzac, Borges, Virginia Woolf, Armonía Somers y Clarice Lispector, entre otros, lo que nos hace ver que también en sus lecturas buscó autores diversos. Ella lo tiene claro cuando dice:

“Y me gusta esa cosa del hecho psicoanalítico: una cosa sale de otra, parece no tener nada que ver con la primera, y sin embargo están íntima y secretamente imbricadas. A veces me pregunto si la misión del escritor no será esa, encontrar hermandades y relaciones entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Esa búsqueda me gusta.

Trafalgar Medrano es un buen ejemplo: un tipo que se va de viaje de negocios interestelares y luego cuenta sus aventuras en un bar rosarino.”

¿A quién elige de los autores de ciencia ficción?

A Borges, claro.

Está claro el peso que tiene lo oral en la novela: la protagonista nos habla, y habla todo el tiempo, pero, no es casual porque es de oír y guardar, no solo frase y palabras, sino modalidades de la voz, y usarlas al escribir, dejándolas que aparezcan libremente.

Para terminar porque creo que lo escrito alcanza para demostrar que vale la pena leer esta novela, y otras de Gorosdicher, copiaré un fragmento en el que describe lo que ve en la casa del que hombre al que va a espiar para descubrir en qué anda (de noche, saltando paredes y esquivando guardias).

“Planta baja y un piso. Escalera de mármol con pasamanos de madera y bronce, estatuas de efebos y doncellas sosteniendo lámparas de varias luces, enormes jarrones Ming o Tang o Sèvres o Talavera o Coyotepec, no sé ni me interesaba ni pondría yo esas cosas flanqueando las puertas de mi casa ni bajo las escaleras. Techos que sí envidié, artesonados, molduras, gargantas de luz. Cuadros, alfombras, un patio andaluz escondido en un entrepiso, y todo un poco polvoriento y casi abandonado. Qué coleccionaría este hombre. Barcos en botellas: acababa de ver dos sobre una mesa con tapa de mármol. No. Abanicos: uno en un marco dorado con cristal biselado y esquinas de bronce, otro en un atril, dos más en una vitrina en la que también había sombrillas y bastones. No, tampoco. Cuadros, eso era. Coleccionaba cuadros. Momento, por favor, ésos no eran cuadros.

Iconos. Coleccionaba iconos.”

Creo que es un ejemplo suficiente para demostrar lo que he escrito más arriba. SOLO FALTA LO OBVIO: LÉANLA, VALE LA PENA.

by ariza_adolfo | Feb 18, 2022 | Temas políticos

Habitualmente construyo mis entradas a partir de un texto –nota, noticia- que comento con aportes personales.

Ahora bien, el tema de Ucrania, Rusia y EEUU ha tomado tal preponderancia y peligrosa actualidad que, cuando encontré esta nota de El cohete a la Luna, decidí que era más útil que eso publicarla y estimular su lectura.

La nota comienza analizando la escalada de notas, noticias, rumores, medias verdades o mentiras desembozadas que han estallado en los medios y en redes a partir de las visitas y acuerdos del presidente Fernández a Rusia y China.

No sabemos qué impacto tendrá este acercamiento de Argentina con Rusia y China en los EEUU, aunque ya se manifestaron críticas. Tampoco intentaría hacer futurología sobre las consecuencias de esta nueva estrategia, ni evaluar el acierto o error de ella, pero en este contexto de crisis mundial es difícil pensar que no tenga un impacto importante, para bien o para mal.

Lo que no se puede negar –sin intentar defender los contenidos de la nota que, son obviamente opinables y/o discutibles- es que la descripción de la política exterior de EUA tiene muchos elementos no rebatibles. De hecho, hemos padecido su actuación durante la guerra la guerra de Malvinas (y no es ilusorio pensar que le hubiera sido mucho más difícil el triunfo a Inglaterra sin el apoyo de EUA y algún amigo latinoamericano).

Sería difícil para cualquiera con algún atisbo de objetividad y seriedad negar la “voracidad” –como titula el autor de la nota- del país del norte.

Incluso, si no fuera que la historia la escriben los que ganan, no hay manera de no calificar de genocidio a los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki.

En estos días hemos escuchado los anuncios de invasión de Rusia a Ucrania –miembro implícito de la OTAN- que no tienen hasta hora correlato con la realidad.

Parece innegable que el principal impulsor de este ambiente pro bélico es, justamente, EUA, para provocar un nuevo Afganistán sin muchos escrúpulos acerca de los daños y el riesgo de una conflagración de fin imprevisible.

Por lo tanto, recomiendo la lectura de la nota completa: es un aporte a la comprensión de la difícil realidad nacional e internacional.

UNA VORACIDAD INSACIABLE

Rusia denunció la presencia en Ucrania de mercenarios estadounidenses con armas químicas.

POR MARIO DE CASAS FEB 13, 2022

https://www.elcohetealaluna.com/una-voracidad-insaciable/

Visitas que incomodan

La decisiva compra de vacunas al comienzo de la pandemia y las recientes visitas del Presidente Fernández a Rusia y China dispararon manifestaciones reveladoras de un notable grado de ideologización, fruto de la efectividad del aparato de manipulación cultural norteamericano, que despliega diversas narrativas con un elemento común: la denuncia —explícita o no— de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de países que no responden a su hegemonía, y la pretensión de que el imperio se empeña en proteger a cualquier región o país que a juicio del mismo imperio se encuentra bajo amenaza de esos mismos Estados. La alianza estratégica entre la Federación Rusa —potencia militar— y China —cuyo desarrollo tecnológico y expansión comercial desvelan a Washington— se ha convertido en el principal objeto de ataque de la maquinaria imperial.

El periplo presidencial se produjo en momentos de alta tensión entre Estados Unidos y Rusia con epicentro en Ucrania, un conflicto geográficamente lejano pero derivado de un proceso que desmiente el ubicuo relato yanqui, por cuanto exhibe dramáticamente esa característica invariable del comportamiento norteamericano, que concibe una única manera de vincularse con el resto del mundo: a través de la relación dominador-dominado, que puede y debe lograrse por las buenas o por las malas, apelando a dispositivos que abarcan desde la sumisión voluntaria de terceros países hasta el uso abierto del aparato militar, pasando por el endeudamiento y lo que se conoce como lawfare. Estos 2 últimos mecanismos han sido profusamente analizados entre nosotros debido a que los países de la región han padecido y padecen su aplicación.

No ha ocurrido lo mismo con la crisis de Ucrania. Ni bien el Presidente Alberto Fernández en su encuentro con el Presidente ruso Vladímir Putin ratificó el acuerdo estratégico integral alcanzado durante el segundo gobierno de Cristina, y agregó que la Argentina debía superar su fuerte dependencia con Estados Unidos, aparecieron las reacciones. Entre los escandalizados se destaca el último canciller del macrismo, Jorge Faurie, quien afirmó en su cuenta de Twitter que las declaraciones del Presidente en Moscú fueron “incomprensibles e injustificadas desde la perspectiva de los intereses argentinos” y se alarmó porque “abren la puerta para que la región pueda ser escenario de enfrentamientos y tensiones a escala global”. El ex canciller sostuvo además que “el diálogo con Rusia, que es una autocracia que no respeta libertades individuales, de opinión o prensa… ¿de qué sirve al país? De algún modo condona un escenario de conflicto como el que tiene Rusia con Ucrania, la OTAN y Estados Unidos”. En otras palabras, Rusia constituye una amenaza no solo para Ucrania sino para nuestra región, afortunadamente protegida por la OTAN y la CIA. No olvidemos que la Alianza Atlántica tiene una base militar con componentes nucleares en nuestras Malvinas.

La conquista del lejano Este

Tras la caída del muro de Berlín en 1989, el posterior derrumbe del sistema de Estados comunistas, la unificación de Alemania y las disoluciones de la URSS y del Pacto de Varsovia, Occidente se encontraba ante un dilema que se podía visualizar con claridad a la luz de la historia del siglo XX; frente a Rusia, la gran derrotada de la Guerra Fría, dos caminos remitían al tratamiento dado a Alemania al término de las dos guerras interimperiales, más conocidas como guerras mundiales:

- la humillación del perdedor al estilo de la paz de Versalles de 1919, o

- su integración en una Europa en vías de unificación, como ocurrió con la República Federal de Alemania (RFA).

La experiencia sugería optar por la segunda variante sobre todo porque la Rusia de 1991, como la Alemania de 1945, atravesaba un cambio fundamental al incorporarse al liberalismo político y económico de ese Occidente al que se había enfrentado durante tanto tiempo.

Esa opción correspondía a la lógica gaulliana de una Europa que se extiende “del Atlántico al río Ural”: el hombre que había decidido retirar a Francia de la estructura militar de la OTAN en 1966 para preservarla de la hegemonía de Washington, probablemente hubiera recomendado la disolución de la Alianza Atlántica después de 1991, en beneficio de una seguridad euro-atlántica administrada en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y apoyada en un sistema de defensa europeo; además se habría fijado como objetivo la integración del conjunto de los países de Europa del Este en la Unión Europea, con Rusia especialmente incluida; y habría visto en la alianza franco-rusa y euro-rusa la forma de lograr un doble nuevo equilibrio: el de Europa frente a una Alemania unificada y el del mundo frente a un Estados Unidos triunfante.

Pero en enero de 1994 el Presidente William Clinton proclamó la voluntad de ampliar la Alianza Atlántica con los ex subordinados europeos de Moscú: confirmó así la concepción de escudo anti ruso de la OTAN en atención a distintos lobbies, pero sobre todo al del complejo industrial-militar, y desató la ira de Rusia. La decisión tomada por Washington estuvo determinada por la voluntad de conjurar la posibilidad de una Rusia integrada en el seno de Europa Central que, en esas condiciones, ya no necesitaría la tutela estratégica de Estados Unidos.

La administración Clinton presentó la decisión como equilibrada, pero en Moscú fue percibida como claramente hostil: era una ampliación de la OTAN hacia el Este compensada por el premio consuelo formalizado en el Acta Fundacional OTAN-Rusia firmada en París en mayo de 1997. Tanto en este ámbito como en el de la ayuda económica a Rusia —lejos de un nuevo plan Marshall y de las necesidades de ese país—, lo resuelto por el gobierno de Clinton podía tener las consecuencias que señaló la oposición estadounidense a la ampliación de la Alianza Atlántica: por un lado, la falta de asistencia a Rusia generaría el riesgo de caos o de la peligrosa aparición del revanchismo; por otro, si había reconstrucción del poderío económico ruso, resucitarían la hegemonía regional de Moscú y la bipolaridad política.

Una doctrina

El 30 de abril de 1998 fue votada la ratificación que exigía los dos tercios del Senado por tratarse de la modificación de un tratado internacional. Incluía una muy extensa resolución que contenía instrucciones sobre la evolución de la OTAN y la nueva doctrina estratégica elaborada por Washington. Los aspectos salientes de ese texto fundamental son los siguientes:

- La razón principal invocada para justificar la ampliación es “la posibilidad de resurgimiento de una potencia hegemónica que confronte con Europa” e intente invadir Polonia, Hungría o República Checa.

- Las decisiones y acciones de la OTAN son independientes de cualquier otro foro intergubernamental: ONU, OSCE, Cooperación Euroatlántica, etc.

- Rusia no tiene derecho alguno de veto sobre las decisiones de la Alianza Atlántica, ni siquiera en el seno del Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia.

- La OTAN puede comprometerse en misiones más allá de su propio territorio si hay consenso entre sus miembros sobre la existencia de una amenaza para sus intereses.

- El liderazgo de Estados Unidos en la OTAN se concreta con la presencia de sus oficiales a cargo de los más altos mandos.

Estas fueron las directrices en base a las cuales se fabricó el conflicto con centro en Ucrania.

Europa ante el enemigo inventado

En enero pasado, el Departamento de Estado ordenó la evacuación de familias y de una parte del personal de la embajada de Estados Unidos en Kiev, afirmando que se trata de una “medida de precaución frente a una posible invasión rusa en Ucrania”. También elevó al nivel 4 de riesgo —el más alto— la advertencia a los ciudadanos estadounidenses para que no vayan a Ucrania. Inmediatamente después, el ministerio de Exteriores del Reino Unido anunció la retirada del personal de la embajada británica en Kiev con el mismo argumento que Estados Unidos.

Con esos actos de guerra psicológica se instauró el clima de alarma que induce a creer que la Federación Rusa está a punto de invadir Ucrania y las repúblicas bálticas —Lituania, Letonia y Estonia—, y se preparó el terreno para una peligrosa escalada contra Rusia de Estados Unidos, la OTAN e incluso países como Suecia, que pertenecen a la Unión Europea pero no a la OTAN.

Suecia desplegó tropas en disposición de combate y vehículos blindados en la isla de Gotland, situada en el Mar Báltico a 90 kilómetros de la costa oriental sueca. Según el ministerio sueco de Defensa, se trata de defender la isla de amenazantes buques rusos de desembarco que navegan cerca de ella. Al Este de la isla de Gotland, Letonia está en estado de alerta —igual que Lituania y Estonia— frente al enemigo imaginario. Como “defensa contra la amenaza rusa”, la OTAN ha desplegado cuatro batallones multinacionales en las tres repúblicas bálticas y en Polonia. Pero las repúblicas bálticas todavía no se sienten suficientemente “protegidas por la presencia reforzada de la OTAN”: el ministro de Defensa de Letonia acaba de pedir una presencia militar estadounidense permanente en su país. Como en el guión de una película de Hollywood, los expertos explican que las tropas de Estados Unidos no llegarían a tiempo desde Alemania para detener a los tanques rusos y que, después de haber ocupado las tres repúblicas bálticas, las fuerzas blindadas rusas las aislarían de la Unión Europea y de la OTAN apoderándose del corredor de Suwalki, entre Polonia y Lituania.

Ucrania, que más que socio ya es de hecho miembro de la OTAN, aparece en todo esto como actor principal en el papel de país agredido. El gobierno ucraniano asegura —sin ofrecer pruebas— haber sido blanco de un ciberataque que atribuye a Rusia, entonces la OTAN corre —junto con la Unión Europea— en auxilio de Ucrania para librar una guerra cibernética. Al mismo tiempo, convoyes ferroviarios especiales están transportando tanques de asalto estadounidenses desde Polonia hacia Ucrania, cuyas fuerzas armadas son entrenadas desde hace años por consejeros militares e instructores estadounidenses, que las conducen con el respaldo de sus colegas de la OTAN.

Una vasta experiencia

Mientras tanto, Washington denuncia que Ucrania está rodeada de fuerzas rusas y, previendo un cierre del aprovisionamiento de gas ruso a Europa, se prepara generosamente para sustituirlo con entregas de grandes volúmenes de gas natural licuado (GNL) estadounidense.

La Casa Blanca asegura —basándose en informaciones cuya veracidad está estrictamente garantizada por… la CIA— que el ataque ruso estaría precedido de una operación false flag (bajo bandera falsa), en la que agentes rusos infiltrados en el Este de Ucrania cometerían sangrientos atentados contra los pobladores rusos del Donbass que Rusia atribuiría al gobierno ucraniano para justificar su invasión. Washington omite que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, denunció en diciembre pasado la presencia en el este de Ucrania de mercenarios estadounidenses equipados con armas químicas.

Según el New York Times, Estados Unidos ha anunciado a los demás miembros de la OTAN que ”toda victoria rusa rápida en Ucrania sería seguida de una insurrección sangrienta similar a la que obligó a la Unión Soviética a retirarse de Afganistán”, insurrección que tendría el apoyo de »la CIA y el Pentágono.

El almirante estadounidense James Stavridis —ex jefe del Comando Supremo de la OTAN en Europa— recuerda que Estados Unidos sabe cómo hacerlo: a finales de los años 1970 y en los años 1980, entrenó y armó a los muyahidines contra las tropas soviéticas en Afganistán. Pero ahora, según Stavridis, “el nivel de apoyo militar de Estados Unidos a una insurrección ucraniana haría parecer poca cosa lo que dimos contra la Unión Soviética en Afganistán”.

Todo indica que el objetivo estratégico de Washington sería precipitar la crisis ucraniana —deliberadamente provocada en 2014— para que Rusia se vea forzada a intervenir militarmente en defensa de las poblaciones rusas del Donbass y acabe en una situación análoga a la que llevó a la Unión Soviética a empantanarse en Afganistán. Pero esta vez sería crear un Afganistán en Europa, lo cual provocaría un estado de inestabilidad permanente en beneficio de Estados Unidos que reforzaría su influencia y su presencia en el continente europeo.

Seguridad, ¿de quién?

Los acuerdos argentino-chinos provocaron la reacción del legislador trumpista por el Estado de Florida Matthew Louis Gaetz II, conocido como Matt Gaetz —acusado de tráfico sexual con menores—, para quién la incorporación de Argentina a la Ruta de la Seda constituye una amenaza para la “seguridad nacional” estadounidense y una violación a la Doctrina Monroe. Asimismo, entiende que «si bien el gobierno de Biden, los medios de comunicación y muchos en el Congreso hacen sonar los tambores de guerra por Ucrania, existe una amenaza mucho más significativa para nuestra nación», refiriéndose a lo acordado por los Presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping. Toda una confesión de parte.

Alguien podría decir que hoy no gobierna el trumpismo, y agregar con razón que los años de Donald Trump en el gobierno fueron trágicos para América latina: impulsó la aplicación de una especie de Doctrina Monroe reforzada, anunciada en febrero de 2018 por el entonces canciller Rex Tillerson —ex director ejecutivo de la Exxon Mobil Corporation—, el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2020 y la injerencia a cara descubierta en busca de la reelección de Macri y —sobre todo— del sometimiento de la Argentina, entre otras maniobras.

Sin embargo, la historia enseña que si algo tiene una apreciable continuidad y autonomía respecto de los circunstanciales ocupantes de la Casa Blanca es la política exterior del imperio, aserto que se ve reforzado por las posiciones adoptadas por Biden a lo largo de 36 años como senador. Por ejemplo, durante la Guerra de Malvinas presentó ante el Congreso una resolución de apoyo de Estados Unidos al Reino Unido, y ante la consulta de una periodista acerca de si el Senado se estaba involucrando en favor de Gran Bretaña, respondió: “Mi resolución busca definir de qué lado estamos y ese lado es el británico. Los argentinos tienen que desechar la idea de que Estados Unidos es neutral”.

Dio como justificación el acuerdo de Estados Unidos con la OTAN de abril de 1949; pero olvidó un pacto previo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado por todos los países del continente en septiembre de 1947, cuyo artículo tercero es categórico: frente a un ataque armado contra uno cualquiera de los Estados compromete a todos los demás a contribuir en su defensa.

Así, como la única verdad es la realidad, la creciente militarización promovida y practicada por Estados Unidos al compás de su insaciable sed de recursos y dominio pone en vilo la seguridad del mundo entero.

by ariza_adolfo | Feb 8, 2022 | Literatura comentada, Sin categoría

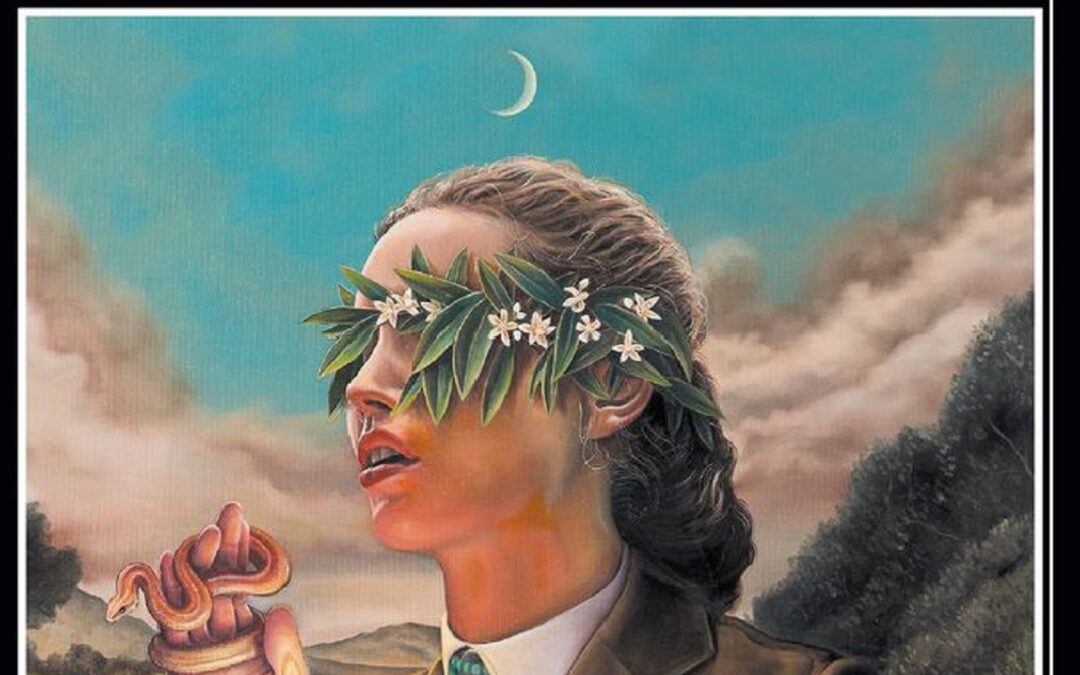

Es una novela misteriosa.

No es casual, porque es parte de lo que la autora busca: “Lo que a mí me pasa como escritora no es tanto pensar que los humanos aprendamos de los animales, sino que los animales me parecen un gran misterio. Y creo que la literatura y la poesía tienen que recuperar esa cualidad misteriosa del mundo.” (https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/betina-gonzalez-la-literatura-tiene-que-recuperar-la-cualidad-misteriosa-del-mundo/).

De ese mundo misterioso de lo animal y lo humano, entremezclados (¿son dos mundos?), con fronteras difusas, trata Olimpia.

Es una novela corta, Betina González habla de nouvelle como el formato narrativo necesariopara construir su historia como ese montaje de escenas cortas al que aspiraba.

Me pasó algo poco habitual con su lectura: podría haberla leído de una vez o dos, pero por líos personales la empecé y la dejé varios días, lo que me volvió a pasar en el segundo intento. En ambos (y en el tercero y definitivo también) tuve que hacer una relectura rápida porque me costaba recordar el hilo de las diferentes cosas que pasaban. Eso tiene que ver con esta estructura de la que hablo, y con los mundos que están atrás.

A la autora le interesa la ciencia como materia narrativa, y Olimpia es una novela de ciencia, sobre un experimento seguido paso a paso. Así lo dice “Creo que las escritoras de ficción compartimos con quienes hacen ciencia varias actitudes: curiosidad por los caminos posibles y los que se descartaron; el juego de ensayo y error; la experimentación y, sobre todo, esa ola en la mente —una combinación de emoción y pensamiento— que marca la chispa de la invención.” (https://www.infobae.com/cultura/2021/09/15/olimpia-lo-cientifico-como-energia-narrativa/).

En la novela el científico es Mario Ulrich, que ha heredado una fortuna y tiene una gran casa junto al río en la que realiza un experimento al que dedica su vida con fanatismo. Su esposa es Lucrecia, una chica que se ha dedicado a los saltos ornamentales en cuerpo y espíritu, y que va a participar del experimento hasta cambiar su vida y comprensión del mundo.

¿En qué consiste este experimento?

“Criar al hijo que han concebido junto a una mona, la Olimpia del título, sin hacer diferencias, como si fueran hermanos, para indagar qué hay de cierto en la idea de que lo que llamamos humano es un añadido al sustrato animal que la sociedad modela, para llevarlo a un nivel que nos distingue de las bestias.” (La Voz)

Así aparece Olimpia, que no puede hablar, pero que tiene medios de comunicación y que evoluciona en el transcurso de la novela, aunque no sepamos bien qué terminó siendo.

“-Es perfecta-dijo Lucrecia desde la escalera. Iba en camisón y tenía a Blas en brazos. Acababa de sentir el llamado de la mona, una conmoción de la sangre galopándole en los oídos, un calor o un vacío en el estómago tan fuerte que en ese mismo momento se le ocurrió su nombre: Olımpia.”

Pero no son las únicas voces y visiones de mundo que aparecen en la narración: Carmen, una señora que trabaja desde siempre en la casa donde el matrimonio vive, y que maneja como si fuera suya, porque quiere que nada sea cambiado en ella (aunque esa actitud se modifica con el correr de la novela). Se agregan la enigmática Esmeralda, una chica de ideas anarquistas que se incorpora al trabajo doméstico, un cazador muy particular, Juan Averá, que vive de conseguir animales con los que tiene una relación muy especial y que es capaz de venganzas pacientes, como lo demuestra en la obra. Finalmente, está Amarillo, un perro con el que han experimentado quitándole un pedazo de cerebro, y que se transforma en otro animal, “un lobo amarillo”, pero que no actúa como lo hacen los perros comunes y piensa (sí, así se narra en la obra).

La autora cuenta así la génesis de la obra:

“Sé que Olimpia arrancó mucho antes de sus primeras líneas, a lo mejor con mis dos libros anteriores. Siempre me habían interesado las historias de niños salvajes, chicos que sobrevivían al abandono o al accidente gracias al cuidado de los animales. Aunque hay ejemplos muy antiguos en los mitos como el de Rómulo y Remo, es el siglo XVIII el que se llena de estas historias en las que la sociedad asiste al rescate de estos seres exhibidos en ferias científicas y en las cortes europeas para luego transformarse en la incomodidad particular de algún noble que no sabe qué hacer con ellos. Descubrir que la mayoría de esos casos de niños ferales eran fábulas salidas de una filosofía obsesionada con probar el valor de la cultura y la supremacía de “lo humano” no me decepcionó. Al contrario. Hay una historia de las ideas que se cuenta sola en cada niño feral, igual que en cada fantasma que se aparece a los vivos y en cada objeto volador no identificado que cruza nuestro cielo.” (Infobae)

Cuatro años demoró en producir esta novela de 211 páginas. Vio películas, leyó libros de historia, filosofía y psicología. Trabajó sobre el feminismo, el anarquismo. Estudió sobre los perros, y algunos otros temas.

Ubica la novela en la década del 30 del siglo pasado y justifica así su elección:

“–Porque fue una época violenta en términos políticos y la narrativa no estuvo exenta. Ya Leopoldo Lugones había construido una ficción fantástica en torno a los monos y la animalidad. También emergen Horacio Quiroga y sus cuentos, tan geniales como perturbadores.” (https://www.clarin.com/cultura/betina-gonzalez-escritora-resuena-bordes-cultura-buscas-historias-cierran-_0_nteH-JlFx.html)

De hecho, hay una relación concreta con Yzur, un cuento de Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, sobre un mono que puede hablar, pero que no lo hace para que no lo esclavicen.

Ulrich busca reproducir un experimento del científico Winthrop Kellog (propio de esa década que menciono), que hizo una serie de experimentos con una mona y su propio hijo intentando averiguar qué separa a los animales de los seres humanos. Quería averiguar si, dado que la adquisición de lenguaje era el rasgo distintivo de las personas, esa mona podía aprender a hablar dadas ciertas condiciones.

Es la inversión de lo que les pasó a los niños ferales, aunque no sepamos bien qué hubo de verdad y falsedad en esas historias.

Lo hizo con Olimpia, la mona, y Blas, su pequeño hijo.

Lo que sucede es lo imprevisible que subyace en la experimentación científica:

“–Lucrecia empieza a encontrar un rol maternal pero animal, conectando con su cuerpo. En el vínculo con la mona, reconecta con su animalidad y con su vitalidad, de alguna manera. Me parece que eso es parte de lo que implica abrirse al misterio del animal. Y nosotros también somos animales, atravesados por la cultura, pero seguimos teniendo esa posibilidad. Algo que, me parece, le envidiamos al animal es esa capacidad de vivir en el presente.” (LaVoz)

La novela es una búsqueda en las preguntas que se le ocurren a la autora sobre lo animal y lo humano. Más que respuestas aparece lo que la narración y los personajes van construyendo, sin que Betina se lo proponga. Por ejemplo, Amarillo es una especie de Frankestein que le dio una suerte de voz al animal.

Lo que sí pone la autora es su visión de la época y de sus características, no solo del momento en que se desarrolla la novela, sino también de la actualidad y del pasado.

“Es decir, la dominación de género es anterior a la esclavitud como sistema. Es el mismo discurso de la supremacía de lo humano. Y sabemos que detrás de esa supremacía está el varón blanco heterosexual como modelo.” (Clarín)

No estoy seguro de las ventajas de contar con tanta información como la que hay sobre Olimpia, sobre todo cuando es la misma autora la que la aporta. Espero haber logrado una nota consistente.

Podría desarrollar más temas sobre la novela. Pero eso excedería el sentido de este blog, que solo intenta acercar a los lectores elementos que colaboren en la lectura.

Lo que sí, la novela merece ser leída, y tal vez releída, porque no siempre todo lo que encierra la narración aparece a la primera vez, pero es una obra muy interesante de una escritora profunda y reflexiva, y que sabe narrar.

¿De quién hablo?

Betina González

Nació en Villa Ballester, en 1972. Es una escritora multipremiada. Ganadora del Premio Clarín Novela 2006 con “Arte menor”, publicó también el libro de relatos “Juegos de playa”, ganador del Segundo Premio Fondo Nacional de las Artes en el mismo año, y “Las poseídas”, que en 2012 recibió el Premio Tusquets de Novela, y podría seguir.

Trabaja como profesora de Escritura y de Semiótica en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Nueva York en Argentina (vivió muchos años en EEUU y es bilingüe).

Espero que este comentario les sea útil para su lectura.

by ariza_adolfo | Feb 3, 2022 | Temas políticos

Cuando me encontré con esta nota del siempre inteligente Pepe Natanson, me interesé porque el de la soledad de muchas personas es un tema que me interesa –y preocupa- desde hace mucho.

Por supuesto, esta preocupación se agudizó durante la pandemia cuando vimos con mucha pena e impotencia cuánta gente agonizaba y moría sola. Lo viví de cerca en mi familia.

Natanson lo plantea muy bien, y voy a reproducir su nota de manera completa, porque vale la pena leerla y pensar qué podemos hacer o impulsar para mejorar este panorama tan difícil.

Es cierto que son tendencias mundiales, y que hay diferencias entre lo que ocurre en las grandes ciudades y en el resto del país, pero es un problema creciente en el que hay sectores muy vulnerables, como el de los ancianos y los adolescentes, y tenemos que hacernos cargo, personal y socialmente, para enfrentarlos. Por ejemplo, para pedir a los gobernantes y a los futuros candidatos proyectos concretos y realizables que atiendan el problema.

Para que vean que no hay exageración, copio un párrafo de la nota:

“El aislamiento social no deseado produce efectos muy dañinos sobre quien lo padece, a punto tal que la Organización Mundial de la Salud define a la soledad como una “epidemia” contemporánea: desde las clásicas angustia, ansiedad y depresión hasta trastornos de sueño, baja autoestima, afectación del sistema inmunológico y hábitos problemáticos como el alcoholismo.”

Natanson cita un par de ejemplos de países que han tomado medidas políticas sobre el tema:

“Apenas asumió al frente del gobierno británico, Theresa May anunció la creación de un Ministerio de la Soledad que, dirigido por Tracey Crouch, desplegó una serie de políticas orientadas a enfrentar el aislamiento social, sobre todo de los mayores: al momento de anunciarse la decisión, la mitad de los británicos de más de 75 años (unos 2 millones) vivían solos. En Japón, … el gobierno también creó un Ministerio de la Soledad, preocupado por el aumento de las muertes en total aislamiento (el hecho de que exista una palabra en japonés para definir el fenómeno, kodokushi o “muerte solitaria”, resulta ilustrativo).”

Pero hay que leerla entera porque nos presenta esta situación terrible–que posiblemente conozcamos y/o hayamos vivido personalmente- de manera clara, y muy bien fundamentada.

Finalmente, les copio un párrafo más de la nota, porque nos puede servir para tomar decisiones personales y realizar acciones por alguna persona real de nuestro medio.

“… la experiencia internacional demuestra que el problema es abordable a través de un conjunto de iniciativas: centros comunitarios, batallones de jóvenes voluntarios que se acercan a los mayores, talleres y encuentros.”

Abramos nuestra cabeza y corazón, y veamos qué podemos hacer por los solos/as que no quieren vivir así, y sufren por ello.

Un Ministerio para la soledad

Por José Natanson

https://www.eldiplo.org/272-argentina-frente-al-cambio-climatico/un-ministerio-para-la-soledad/

La soledad extrema es un fenómeno global con consecuencias sociales tan profundas como preocupantes.

Aclaremos primero de qué estamos hablando. A diferencia de la lengua inglesa, que distingue la soledad deseada y feliz (solitude) de la soledad entendida como aislamiento, privación y angustia, es decir como la distancia entre las interacciones sociales deseadas y las reales (loneliness), en español sólo contamos con una palabra, que engloba ambos significados. Es perfectamente posible desarrollar una vida plena en soledad: Kierkegaard, solitario irremediable, se prescribía “baños de gente” en paseos lentos por las calles de Copenhague para luego volver a recluirse en su casa y seguir escribiendo. Se puede estar bien solo, y sentirse solo estando rodeado de otros. Nos referimos aquí al aislamiento social no deseado, sufriente y radical, una epidemia silenciosa que afecta a cada vez más personas.

Las causas materiales que explican este drama social pasan en primer lugar por los movimientos –siempre silenciosos, pero siempre decisivos– de las estructuras demográficas. La esperanza de vida ha aumentado en el Primer Mundo y en algunos países de desarrollo medio, sobre todo en las grandes ciudades: en Argentina, por ejemplo, pasó de 69,5 años en 1980 a 76,7 en la actualidad. Esto estiró el tiempo que los padres viven sin los hijos, que puede extenderse hasta dos o tres décadas y llevar a una vejez solitaria en caso del fallecimiento temprano de uno de los cónyuges, usualmente el hombre (las mujeres argentinas viven en promedio cuatro años más que los hombres).

Esta tendencia a una “individuación de la vejez” es resultado también de cambios en las subjetividades. Por ejemplo, la voluntad de los adultos mayores de preservar su autonomía hasta el final (al menos de aquellos que pueden permitírselo), evitando el asilo o la incómoda convivencia con hijos ya grandes que a veces los tratan con condescendencia, al estilo del abuelo de Los Simpsons, que cuando empieza a contar una anécdota en la mesa familiar sólo logra que todos se vayan hasta quedarse solo con Maggie, atrapada en su sillita de bebé. También puede ser resultado de las separaciones tardías: parejas que no se animaban a encarar un divorcio en el pasado, cuando todavía no era tan usual, y lo hacen más tarde, cuando los hijos ya se emanciparon, luego de décadas y décadas de acumular reproches (1).

Pero el fenómeno no se limita a los viejos: el porcentaje de jóvenes y adultos que viven solos también viene aumentando. Entre los principales motivos podemos mencionar el retraso de la edad de inicio de la primera convivencia –de 27 a 33 años promedio en la Ciudad de Buenos Aires entre principios del siglo XX y la actualidad (2)–, la generalización de los divorcios (en 2020 hubo en CABA más divorcios que casamientos por primera vez en la historia) y las transformaciones en el régimen de maternidad/paternidad: aumento de la edad de los padres (la edad media a la que las mujeres tuvieron su primer hijo pasó de 28,4 años en 2000 a 31 en la actualidad en CABA), caída en la tasa de fecundidad (de 1,87 hijos por mujer en 2000 a 1,54 en la actualidad) e incremento de las personas que no tienen hijos –un 20% de las mujeres que viven en la Ciudad llegan al fin de la edad fértil sin ser madres (3)–.

Si la “individuación de la vejez” se explica en esencia por motivos de demografía, la de la juventud-adultez responde también al cambio en la posición de las mujeres en la sociedad, que ya no se limita al rol tradicional de madre, disputa con los hombres el mercado laboral y a menudo elige priorizar el estudio y las carreras profesionales. A ello hay que sumar las crisis económicas recurrentes –la muy argentina incertidumbre respecto del futuro material– que obliga muchas veces a postergar proyectos de familia.

En todo caso, cada vez más personas viven solas. Los hogares unipersonales pasaron de 30% a 35% en Alemania, de 13% a 23% en España y de 13% a 27% en Estados Unidos. El fenómeno es una función del desarrollo: a mayor nivel de ingreso, más porcentaje de hogares unipersonales. En Japón, un impresionante 40% de los hogares está habitado por una sola persona. En Argentina, en tanto, pasaron de 10% en 2000 a 18% en el censo de 2010, con notables diferencias según la provincia: siguiendo la lógica descripta, representan el 30% en la Ciudad de Buenos Aires y sólo el 10% en Santiago del Estero (4).

Un mundo de solos

Un posible reflejo cultural de esta tendencia es el auge de la “literatura del yo”, que ha hecho de la autorreferencialidad y la anécdota personal un subgénero que, como escribió Pedro Yagüe (5), parece destinado sobre todo a alimentar la imagen personal y exacerbar el narcicismo hiperindividualista de las redes sociales (el yo puede ser un protagonista aceptable cuando se trata de un genio torturado y al que le pasan cosas interesantes como digamos Emmanuel Carrère, pero pierde interés cuando se trata de un joven porteño un poco conflictuado que se pelea con la novia y se muda a un PH en Almagro).

Pero no nos desviemos. Decíamos al comienzo que la soledad puede ser un estado buscado y hasta ideal, y que se puede estar rodeado de gente y sentirse solo. Sin embargo, habrá que admitir que desde el Génesis (“No es bueno que el hombre esté solo”) la existencia solitaria es considerada un estigma. El habla popular argentina reconoce el drama de la soledad radical recurriendo a un sutil desplazamiento verbal: del “estoy solo” al “soy solo”. En la Grecia antigua, el peor castigo no era la pena de muerte sino el destierro: la condena al ostracismo.

El mercado ya opera sobre esta enorme masa de solos. Construye para ellos nuevos proyectos de viviendas, gigantescos edificios de departamentos de uno o dos ambientes con espacios comunes que van desde gimnasios y piletas a ámbitos de trabajo compartidos a los que los vecinos pueden ir con su laptop, asegurándose un mínimo de contacto humano en medio de una jornada solitaria. Si el impulso al teletrabajo disparado por la pandemia profundizó aún más la tendencia a la soledad, cancelando la charla sobre la última serie al lado de la fotocopiadora, el chisme durante el almuerzo, no debería llamar la atención que el mercado ofrezca remedos: los espacios de coworking como recreación de la oficina, ese microcosmos de relaciones humanas que es el escenario principal de The Office y que hoy constituye un ámbito en claro retroceso (alcanza con dar una vuelta por el microcentro porteño para entender que se trata de un mundo en desaparición). Del mismo modo, las mesas compartidas de los bares cool de Palermo remiten a los viejos tablones de las antiguas tabernas y confirman que, aunque el comensal quizás mantenga la vista obstinadamente fija en la pantalla del celular o la computadora, la necesidad de estar con otros sigue latiendo en alguna parte.

Pero las dos innovaciones tecnológicas más notables destinadas a combatir la soledad no deseada son los robots y las apps de amigos. En Japón, unos 20 millones de personas, la mayoría de ellas mayores, viven solas, resultado del aumento de la esperanza de vida (la segunda más alta del mundo), la desestructuración del mercado laboral y la moda de las parejas jóvenes que aprovechan el teletrabajo para escapar de las ciudades, donde quedan sus padres. Referencia desde los años 80 en automatización y robótica, las empresas japonesas ofrecen una amplia gama de robots que mejoran la vida de las personas mayores: exoesqueletos que ayudan a caminar, camas inteligentes que incorporan los patrones de sueño, robots que plantean juegos de desafío y androides dotados de inteligencia artificial capaces de interactuar emocionalmente (hasta cierto punto). Se trata en general de robots pequeños, sonrientes, que “se expresan” en tono calmo, jamás amenazante: nada que remita a Terminator o que sugiera superioridad física.

Las apps de amigos conectan a las personas de acuerdo a sus afinidades. Meetup, por ejemplo, propone eventos y actividades en lugares cercanos de acuerdo a ciertos intereses, que pueden ir del cine a la gastronomía. Tomando como referencia los sitios de citas con geolocalización, aplicaciones como Friender y Citysocializer disponen de filtros que permiten hablar sólo con usuarios que comparten los mismos intereses y gustos, en tanto que Pantook, pensada para personas que llegan a una ciudad y no conocen a nadie, cuenta con un algoritmo de vigilancia que detecta cualquier atisbo de coqueteo o lance, en cuyo caso no entrega el mensaje y puede incluso suspender al usuario. Más allá de las implicancias sociales y morales de estos desarrollos tecnológicos (¿quién dijo que un amigo tiene que compartir todos mis gustos?, ¿dónde empieza y termina un coqueteo?), lo interesante es que no buscan sustituir la presencia humana sino fomentarla.

La ciudad solitaria

El aislamiento social no deseado produce efectos muy dañinos sobre quien lo padece, a punto tal que la Organización Mundial de la Salud define a la soledad como una “epidemia” contemporánea (6): desde las clásicas angustia, ansiedad y depresión hasta trastornos de sueño, baja autoestima, afectación del sistema inmunológico y hábitos problemáticos como el alcoholismo.

La irrupción del coronavirus agravó este cuadro. Aunque el confinamiento fue difícil para todos, su efecto fue particularmente duro para quienes, al momento de declararse la cuarentena, se encontraban viviendo solos: los primeros intentos entusiastas por recrear escenarios de socialización virtuales –el joven que se viste, se peina, se prepara un trago, apaga las luces del monoambiente y conecta la computadora para encontrarse con otros en una fiesta virtual– demostraron rápidamente sus límites. Internet es un avance formidable, pero no permite mirarse de cerca, besarse o tocarse, respirar el aliento del otro, intuir su transpiración; activa sólo algunos sentidos, aplana vínculos que son conexiones más que relaciones.

En un editorial reciente (7), el diario El País advertía sobre un aumento de los suicidios de jóvenes en España en los últimos dos años, inducido en buena medida por el aislamiento, la soledad y el miedo al futuro que provocó la pandemia. No parece casual que hayan sido los mismos jóvenes quienes, siguiendo un instinto más fuerte que cualquier prohibición, rápidamente salieran a buscar el contacto físico con el otro, pasando de los zoompleaños a las fiestas clandestinas. Por si hacía falta, el fracaso de la virtualización educativa demostró la importancia de la presencialidad en las relaciones humanas.

En La ciudad solitaria (8), un libro que es a la vez una crónica de inmersión no buscada en la soledad y un ensayo de crítica cultural, Olivia Laing sostiene que quienes atraviesan una experiencia de soledad extrema son más proclives a desarrollar una percepción negativa del mundo. Como si el sentido de sociabilidad se atrofiara, tienden a hiperpercibir las acciones dañinas o negativas –un pulgar para abajo en una red social, un roce involuntario en la calle, una mirada extraña en el transporte público– e ignorar las actitudes amistosas o agradables, lo que genera un círculo vicioso en el que la persona solitaria se sumerge cada vez más en un aislamiento receloso.

La soledad es parte de la angustia social a la que nos referimos en otro editorial, un fenómeno extendido que no se manifiesta por vía de una insurrección popular o una revolución al estilo de diciembre del 2001, sino a través de miles de microhistorias de dramas personales: gente que revienta para adentro. Aunque resulta imposible verificar esta hipótesis en una estadística general, algunos indicadores (aumento de la violencia intra-familiar, incremento del consumo de alcohol, desenfreno por los psicofármacos) sugieren que algo muy profundo está ocurriendo.

El aislamiento social alimenta este malestar más amplio, que también se refleja en el lenguaje de la época. La ferocidad de las redes, la indignación como la declinación a la que se recurre ante el menor contratiempo y la intolerancia que hoy campea en importantes sectores de la sociedad hablan en el fondo de un desconocimiento del otro, una negación empecinada a reconocer su legitimidad –y, en el extremo, su humanidad–. No se trata, insistamos, de que los solitarios sean más agresivos, o que aquellas personas que viven solas se comporten de manera diferente a las que conviven con otras. Ya aclaramos que se puede vivir solo y en paz, y en familia o pareja y sentir una soledad absoluta. Lo que queremos plantear aquí, como hipótesis a seguir trabajando, es la relación entre la soledad extrema y el tono crispado de la conversación actual.

Respuestas

Desde que Émile Durkheim escribió El suicidio sabemos que decisiones en apariencia personalísimas (nada más personal que el acto desesperado de quitarse la vida) admiten causas más generales: tal el origen de la sociología moderna. Menos dramático que el suicidio, pero igual de preocupante, el aislamiento que afecta a un creciente sector de la sociedad no debe ser visto como una agregación de fracasos individuales sino como una epidemia –en el sentido más puro del término: un mal que afecta a un gran número de personas al mismo tiempo– que merece una respuesta institucional.

Apenas asumió al frente del gobierno británico, Theresa May anunció la creación de un Ministerio de la Soledad que, dirigido por Tracey Crouch, desplegó una serie de políticas orientadas a enfrentar el aislamiento social, sobre todo de los mayores: al momento de anunciarse la decisión, la mitad de los británicos de más de 75 años (unos 2 millones) vivían solos. En Japón, donde los restaurantes ofrecen mesas con una sola silla situadas lejos de las parejas y los grupos para lo que llaman ohitori-sama (honorable señor solo), el gobierno también creó un Ministerio de la Soledad, preocupado por el aumento de las muertes en total aislamiento (el hecho de que exista una palabra en japonés para definir el fenómeno, kodokushi o “muerte solitaria”, resulta ilustrativo).

No son lujos del Primer Mundo. En Argentina, como señalamos al comienzo, la cantidad de personas que viven solas viene aumentando de manera sistemática. Aunque se habla poco del tema, la experiencia internacional demuestra que el problema es abordable a través de un conjunto de iniciativas: centros comunitarios, batallones de jóvenes voluntarios que se acercan a los mayores, talleres y encuentros. Se trata siempre de proyectos locales, a nivel micro, que en esencia buscan acompañarlos y demostrarles que la sociedad –y su manifestación política, el Estado– se interesa por ellos, que en definitiva no están tan solos en medio de la colmena enfebrecida de la vida en el siglo XXI.

1. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/8178/1/personas-mayores-argentina-actual-2016.pdf

2. http://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/50/71

3. https://www.telam.com.ar/notas/201901/327570-mujeres-hijos-estadistica-ciudad-de-buenos-aires.html

4. http://c3t.fra.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2014/04/Hogares-unipersonales-Actualizacion.-Abril-2014

5. https://panamarevista.com/ruido-en-el-pasillo/

6. https://www.dw.com/es/cada-vez-m%C3%A1s-solos-el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-mental/a-56719451

7. https://elpais.com/opinion/2022-01-26/el-suicidio-entre-los-jovenes.html

8. Capitán Swing, 2020.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

by ariza_adolfo | Ene 17, 2022 | Temas políticos

El título de la entrada es el epígrafe de la imagen con que esta nota de opinión aparece en el Diario Los Andes.

La imagen es de la sequía en Lavalle, y podría ser de muchos otros lugares de Mendoza.

Trabajé con el autor de la nota cuando fui funcionario de la UNCuyo entre 2002 y 2014, y tengo muy buena opinión de él, tanto por su nivel científico como personal, y por su compromiso con la sociedad.

Vengo incluyendo el problema de la sostenibilidad ambiental en el mundo en más de una entrada, por ejemplo, en https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2020/09/02/empecemos-a-hablar-de-ecocidio-antes-de-que-sea-demasiado-tarde/.

Esta nota de Alberto Molina pone sobre la mesa este tema en Mendoza, y queda en claro la urgencia de enfrentarlo desde todos/as nosotros/as, empezando por los dirigentes sociales y políticos mendocinos, que desde hace tiempo no comprenden qué pasa en Mendoza, y son cómplices de estemos así.

Solo una cita de la nota:

“Es necesario crear un nuevo escenario de condiciones y oportunidades en Mendoza. Será una tarea plural, multisectorial, de profundos diálogos en las divergencias y valientes construcciones en las coincidencias. Con amplia participación social, desde abajo. Con un propósito y objetivos claramente definidos en el marco de la sostenibilidad ambiental, la creación de valor público y de crecimiento transformador. La profundidad de la crisis socioecológica que estamos atravesando no admite propuestas o caminos unilaterales.”

Adhiero a esto, aunque la decadencia de Mendoza en muchos sentidos dificulta el optimismo.

Seguiré luchando por una Mendoza mejor, como parte de una Argentina y un mundo mejor.

CONFÍO EN LA VICTORIA DE TODOS/AS LOS LAS QUE QUEREMOS ESTO.

Mendoza: “No mires para arriba”

https://www.losandes.com.ar/opinion/mendoza-no-mires-para-arriba/

Crear un nuevo escenario en Mendoza será una tarea plural, multisectorial, de profundos diálogos en las divergencias como en las coincidencias.

Alberto C. Molina

Sábado, 15 de enero de 202200:02 hs

El reciente estreno mundial de la película “No mires para arriba” sobre la crisis climática, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la situación socioambiental de Mendoza. Así como la necesidad de construir una gobernanza innovadora que articule con nuevos modos las capacidades del Estado provincial, las grandes potencialidades de nuestros sectores económicos, productivos y religue un entramado ciudadano altamente sensible a los temas ecológicos.

La nueva película de plataforma protagonizada por Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence ha generado desde su reciente estreno diversidad de críticas. Sin ánimo de hacer un análisis de la misma, resulta oportuno tomar la problemática planteada por el film para explorar los principales desafíos de la política provincial ante la crisis que atraviesa la provincia.

No miren arriba

La población de Mendoza, asentada en un 95% sobre menos del 4% del territorio provincial, convive cada vez más problemáticamente con una concentración de la riqueza, pobreza e indigencia crecientes, emergencia hídrica y desequilibrios territoriales. En palabras de Laudato Si´, “una verdadera crisis socioecológica” profundizada además por la pandemia. Pero, al igual que en la película, esta realidad no está instalada con fuerza en la agenda pública.