CUANDO HABLAMOS DE CLASE MEDIA, ¿TENEMOS EN CLARO DE QUÉ HABLAMOS?

CUANDO HABLAMOS DE CLASE MEDIA, ¿TENEMOS EN CLARO DE QUÉ HABLAMOS?

Todos/as, en algún momento, hablamos de clase media, inclusive, nos enorgullecemos de que en Argentina existiera ese sector social. Recuerdo que, desde que era chico, los mendocinos hablábamos de que la diferencia entre Chile y Argentina era que allá solo había clase alta y baja.

Es probable que, si nos piden que describamos esa clase media que mencionamos, haya diferencias entre las características que demos de ella. Sin embargo, la clase media es una, ¿o no?

A poco que lo pensemos, no, claro, y la nota que publica página 12 lo plantea con toda claridad.

Creo que esta lectura es una ayuda para los que quieren entender mejor a Argentina; además, porque defender a esta clase media, que viene siendo golpeada desde bastante, sobre todo por el macrismo, que creía en un modelo de país como Australia o Chile, y no la favoreció en nada, al contrario, la perjudicó. Charlé con algunos sin techo de la CABA, y todos/as habían pertenecido a ella, y ahora estaban en la indigencia.

ESPERO QUE LES SEA ÚTIL.

¿Cuántas clases medias caben en la clase media?

Por Alfredo Serrano Mancilla

https://www.pagina12.com.ar/246434-cuantas-clases-medias-caben-en-la-clase-media

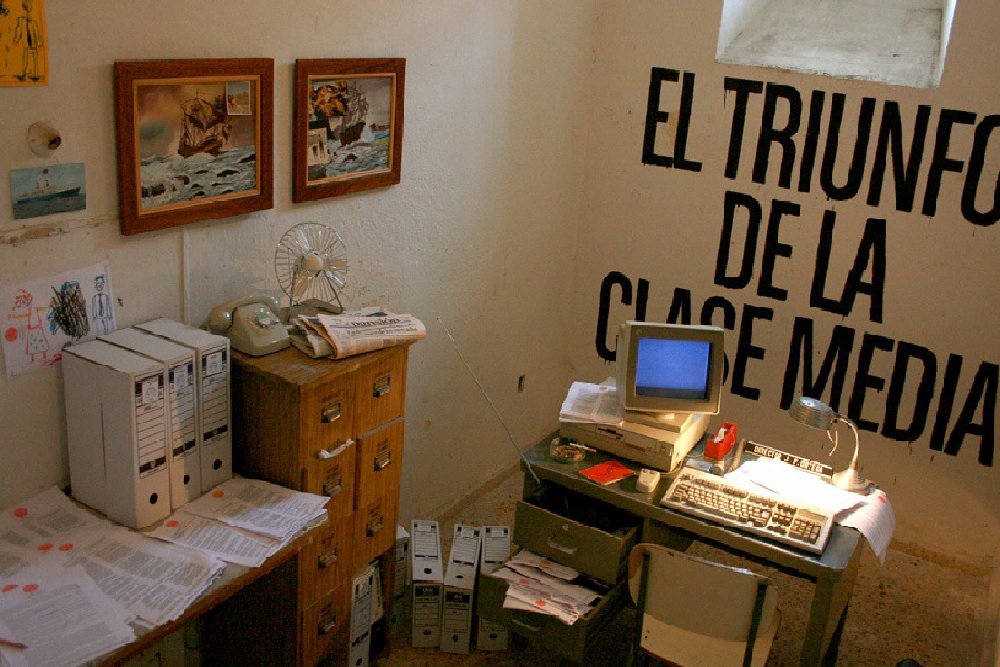

Imagen: Télam

Es cada vez más común que todo lo que acontece políticamente se explique en torno a una creciente y omnipresente categoría, la “clase media”. Este término monopoliza la mayoría de interpretaciones posibles a la hora de justificar los comportamientos sociológicos y políticos, y por supuesto, las preferencias electorales. Seguramente por comodidad y simpleza, da igual lo que suceda, porque todo tiene argumentativamente a la clase media como factor común.

En estos últimos años se han sucedido importantes fenómenos políticos aparentemente inesperados y novedosos en América Latina: la llegada de AMLO al gobierno de México con una amplia mayoría, la victoria electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas sociales en Chile y Colombia, también la imposibilidad de Lenín Moreno de dar estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en Argentina a manos de la propuesta progresista de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y cómo no, el golpe de Estado en Bolivia. Todos estos hechos políticos y/o electorales han sido explicados recurrentemente y en gran medida por un mismo grupo económico y social, el de la clase media.

Y si tanta capacidad explicativa tiene, lo pertinente sería comenzar por preguntarse qué es exactamente eso de la clase media. Para ello, debemos partir de dos premisas básicas, que de no considerarlas podríamos llegar a sesgar cualquier interpretación posterior.

- La clase media no es un bloque monolítico ni homogéneo.

Según la CEPAL, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas entre 2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin embargo, no todos esos millones de personas son idénticas. No lo son en su capacidad económica ni tampoco en su lógica aspiracional.

La mayoría de los organismos internacionales, en las últimas décadas, ya subclasificaron esta categoría tan amplia. A veces usan términos como el “media-baja” y “media-alta”; o incluso aparece una nueva categoría que es esa de “casi clase media”, bautizada por el Banco Mundial para denominar a aquellos que están justo un poco por encima del umbral de la pobreza, pero que son susceptibles de regresar en cualquier momento a ser pobres.

No obstante, esta desagregación tampoco es suficiente para captar la gran heterogeneidad existente al interior de estas 250 millones de personas que viven de manera muy diversa en Latinoamérica. En esa categoría hay dinámicas completamente contrapuestas. Por ejemplo, no es lo mismo aquella familia que luego de años llega a tener niveles (de educación, trabajo, salud, propiedad, ingresos) de clase media que otra que estuvo siempre en ese nivel. Como diría Alvaro García Linera, no tiene nada que ver la clase media de origen popular en Bolivia -que, según encuesta Celag es con la que se autopercibe un tercio de la población- con aquella la clase media tradicional (que es media no por densidad sino porque se encontraba en medio de una clase baja multitudinaria y otra clase, alta y muy reducida). Tampoco tendría ningún sentido equiparar la clase media recién llegada con aquella que fue alta pero que acabó siendo clase media por múltiples razones económicas, sociales o políticas.

Es por ello imposible tratar por igual a un grupo tan diverso en su capacidad económica, en sus niveles educativos, en sus hábitos culturales, y más aún si queremos hacerlo en relación a su lógica aspiracional. Si bien es cierto que hay un “comportamiento imitador” de aquella ciudadanía que asciende y mejora, no es verdad que las aspiraciones sean las mismas con aquella otra porción de la clase media que desea ser alta; o con aquella otra que tiene tradición histórica de pertenecer a ese grupo social, con usos y costumbres arraigados, sólidos, que hacen que la subjetividad se diferencie de los ciudadanos que aún están en esa fase de movilidad social y siempre con una sensación más bien de tránsito, del “querer llegar a ser”.

- La segunda premisa es que la clase media no puede ser un concepto importado de otras latitudes.

No se puede trasladar ahistóricamente la concepción de clase media europea a Ecuador, ni la de Argentina a Bolivia, ni la mexicana a Chile. Cualquier “epistemicidio”, como diría Boaventura De Sousa, para sustituir una episteme externa por la propia suele hacer mucho daño en cualquier análisis. Y con la clase media esto es lo que sucede constantemente. Es frecuente presuponer que los comportamientos de la clase media son similares en todas partes, como si no hubiera historia específica de cada país y, mucho peor, como si la distribución del ingreso fuera la misma en cada lugar. Por ejemplo, no podemos comparar de ninguna manera aquella distribución en un país cuya clase media es multitudinaria con aquel otro en el que su clase media es una pequeña porción entre dos “jorobas”: una gigante conformada por la clase baja y la otra, la clase alta, muy reducida. La subjetividad de una u otra de ningún modo podría ser la misma. Existe siempre un “relativismo” en la construcción de la subjetividad de esa clase media basado en cómo te observas en relación con el otro, con los de abajo y con los de arriba. Incluso, estadísticamente, la misma clase media identificada con indicadores “objetivos”, como el ingreso o consumo, también tiene un componente relativista que es determinante.

Por tanto, por una u otra razón, es necesario que cuando hagamos referencia al desafío de sintonizar con la “clase media” entendamos que no hay una única clase media, sino que son muchas las variedades al interior de ese gran grupo tan complejo. Hay clase media que recién llega y que, además, lo hace por muy diferentes vías; hay clase media de toda la vida; clase media que es más alta que media; clase media que siempre está en riesgo de dejar de serlo. Hay clase media en lo económico que a su vez es distinta según su capacidad económica sea en base a ingresos, herencia, consumo o endeudamiento. Pero no todos los matices diferenciadores proceden de lo económico, porque también hay clase media en lo cultural, en lo simbólico, en el poder político; y sin descuidar tampoco el componente “país” o, a veces, el regional. La clase media guayaquileña tampoco es la misma que la quiteña; ni la boliviana de El Alto a la de Santa Cruz. En definitiva, ante tanta variedad de “clases medias”, habrá que considerar multiplicidad de lógicas aspiracionales y sentidos comunes.

Es por ello que debemos “cuidar” el modo de querer atraerla e incorporarla al proyecto político progresista, porque no siempre existe una única manera de hacerlo. Se requiere mucho más bisturí que brocha gruesa. Es más, resulta imprescindible comenzar a analizar e identificar las disputas y tensiones que se dan al interior de este gran grupo social, porque seguramente de ello dependerá buena parte de la sostenibilidad de una propuesta política. Sería un gran error confundirse de objetivo, porque seguramente satisfacer a una clase media es mucho más fácil que a todas las clases medias que caben en ella.

Alfredo Serrano Mancilla es director de la Celag

ADOLFO ARIZA

Autor del Blog

La actualidad de Argentina y el Mundo, Noticias vistas desde Mendoza por el Profesor Adolfo Ariza. Realidad, Información y Medios de Prensa en notas con una mirada local y abierta.

Profesor y Licenciado en Literatura. Coordinador Área de Vinculación – Secretaría Desarrollo Institucional – UNCuyo entre 2008 y 2014 (Desarrollo Emprendedor). Responsable de Kusca Gestión Colaborativa para Empresas.

Productor de los blogs:

Kusca – www.kusca.com.ar y

Miradas desde Mendoza – www.miradasdesdemendoza.com.ar .

¿Querés suscribirte al blog?

Sólo necesitás indicar tu e -mail y te enviaré mis posts, cada vez que publique uno nuevo.

Comentarios recientes