by ariza_adolfo | Jul 1, 2024 | Temas políticos

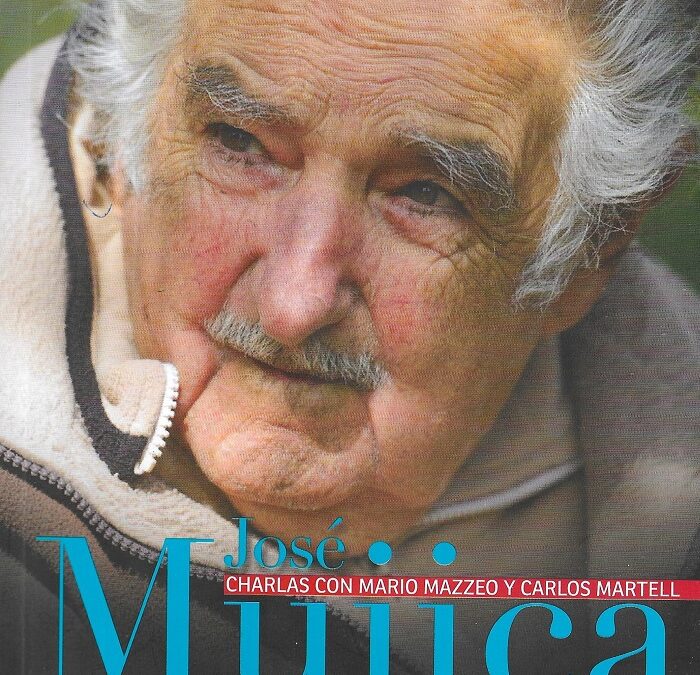

Baltasar Garzón

Por Adolfo Ariza

Este tema me eligió a mí, más que yo a él.

Como muchos siempre padecí la intensa injusticia que significaba el ataque a Assange. Incluso me espantaba la desproporción entre el enorme aparato que iba contra este hombre que atentó contra el poder del norte y sus aliados y este periodista que desató los “truenos” de WikiLeaks.

Entonces me pareció que esta nota de nuestro conocido Baltasar Garzón, exjuez que investigó los crímenes del franquismo en España y que fue suspendido en sus funciones después de asumir la defensa de Assange, merecía ser difundida.

Por lo tanto, la liberación del periodista australiano después de doce años de lucha judicial para no ser extraditado a EEUU, y de vivir en aislamiento y, finalmente, en prisión, no podía ser ignorada por mí, y elegí esta nota en la que Garzón desarrolla su visión del paralelismo de su vida y la de Assange.

No analizaré esto, porque cito la nota completa de Garzón, y mi intención es colaborar con la visualización de la que Garzón llama “la caja de los truenos” que los atacarían por sus denuncias de los crímenes de guerra cometidos por la OTAN en diversos lugares, como Irak o Siria.

Si quisiera hacer una historia de estos abusos del poder de los países dominantes, podría ir bastante más atrás, pero la diferencia es que esto ha crecido después de etapa de la globalización, la que trajo el enorme aumento de la capacidad de acción y daño de las corporaciones que actúan coordinadamente con ese poder político, económico y militar.

Parece una inútil lucha, pero hay que ponerse del lado justo de la historia, aunque más no sea para que la gente que me conoce y valora (o no, no importa) sepa que este poder es injusto, y que incluso está llevando al mundo a su destrucción a causa de la insostenibilidad social y ambiental.

Después cada uno decidirá y, a lo mejor, es posible que muchos/as que se han refugiado en la superficialidad y el individualismo, caigan en la cuenta de que, si este mundo no sobrevive a los abusos del poder que cito, tampoco ellos/as lo harán.

LEAN, PIENSEN, PÓNGANSE DEL LADO JUSTO DE LA HISTORIA, DONDE ESTAMOS LA ENORME MAYORÍA DE LOS HABITANTES DEL PLANETA.

Assange, el azar y la necesidad

Por Baltasar Garzón

27 de junio de 2024 – 10:54

(Fuente: AFP)

La verdad es que nunca sabes qué te puede deparar la vida. A finales de 2006, entró en mi Juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, una denuncia firmada por la Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Mallorca. Relataban torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones que tuvieron lugar durante el franquismo. Seguirían muchas más. En ese mismo año, un periodista australiano llamado Julian Assange había fundado una agencia llamada WikiLeaks. No nos conocíamos y ninguno de los dos podíamos saber lo que las acciones iniciadas entonces por cada uno de nosotros iban a marcar nuestra vida futura. Aunque creo que, cada cual, por su lado, ambos podíamos intuir que el camino respectivo no iba a ser fácil.

En mi caso, recuerdo que, en 2008, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, me dijo: “Baltasar, has destapado la caja de los truenos y te va a traer consecuencias muy negativas para ti, pero has hecho lo que debías”. Alfredo era un buen político, de los que se echan de menos en estos tiempos, y una buena persona.

No sé si alguien avisó a Assange. El año 2010 pasó a la historia de la web, por las impresionantes filtraciones de documentos de WikiLeaks. Empezando por el vídeo Collateral Murder en que se ve cómo soldados estadounidenses disparan en Bagdad desde un helicóptero a dos periodistas de Reuters y varios civiles, incluido un niño, para conmoción del mundo.

De julio a octubre de aquel año, se hicieron públicos miles de documentos en relación con las guerras de Irak y Afganistán con escandalosas revelaciones, y en noviembre, cinco periódicos internacionales reciben más de 200.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado USA. La gestión de la política exterior norteamericana se muestra desnuda y pestilente ante el mundo.

Mundo paralelo

Como tantos millares de ciudadanos, me sorprendí e indigné con lo que contaba WikiLeaks, pero yo también tenía mis propios problemas. En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial me había suspendido de funciones después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite sendas querellas de la más rancia ultraderecha de este país, por haberme declarado competente para instruir los crímenes del franquismo. A la vez, se abrían otras dos causas contra mí en el Alto Tribunal, una por la interceptación de las comunicaciones de los principales responsables de Gürtel en la prisión y otra más, absurda e inconsistente aparte de referida a hechos prescritos, por unos cursos en la Universidad de Nueva York, donde estaba como investigador invitado en materia de terrorismo.

Por cierto, en la documentación publicada por WikiLeaks, también aparecían los pactos entre la embajada estadounidense en Madrid y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para acabar con los procedimientos que se referían a Guantánamo que yo dirigía. Se trataba de “doblarme el brazo” (sic).

Mientras, en una carambola propia de los manejos del país más poderoso de occidente, la Fiscalía sueca había emitido una orden de detención contra Assange por unos inverosímiles abusos sexuales, que más bien parecían la excusa para llevarlo a EEUU. Los dos, en la distancia y sin relación alguna, vivíamos en un mundo paralelo en que dominaba el absurdo: nos veíamos atrapados en una telaraña que se iba enredando más y más hasta no dejar escapatoria.

La vida sigue

Como saben, en 2012 el Supremo Tribunal español decidió acabar con mi carrera profesional por el asunto Gürtel. Del caso del franquismo fui absuelto ya que el ruido que se había provocado hizo que los magistrados y los políticos que les jaleaban tuvieran precaución ante las reacciones. Pero me quitaron de en medio. Creo que a los jefes del otro lado del océano también les gustó la idea. A fin de cuentas, estaba enredando mucho con Guantánamo y otras hierbas judiciales. Poco importa que, en 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinara que la sentencia proferida contra mí había sido parcial, arbitraria, sin doble instancia y que mi condena estaba falta de previsibilidad penal.

Como mi vida es la Ley, constituí en unión de varias personas comprometidas en las mismas luchas una Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal y un despacho de abogados en 2011 y 2012, respectivamente. Pero también, instituciones como la fiscalía de la Corte Penal Internacional me permitieron trabajar como asesor del fiscal Moreno Ocampo; en Colombia, como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA; en Ecuador, como coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia y, en Argentina, como presidente del Centro de Derechos Humanos de categoría dos de la UNESCO.

El hilo rojo

Conocerán una leyenda china que refiere que un hilo rojo invisible une a las personas destinadas a conocerse. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la distancia. Creo que eso nos pasó a Julian Assange y a mí.

Assange estaba sometido a un proceso de detención y entrega a Suecia, en el que se percibía la mano oculta de USA. Recuerden que el país nórdico había colaborado con este en las denominadas “rendiciones”, uno de los temas desvelados por WikiLeaks. Julian se entregó a las autoridades de Londres y estaba en libertad bajo control electrónico, que quebrantó refugiándose el 19 de junio en la embajada de Ecuador en la capital británica.

La noticia recorrió todas las redacciones del planeta. Una pequeña república latinoamericana, gobernada por un presidente progresista, Rafael Correa, se enfrentaba al todopoderoso EEUU. La lucha se percibía titánica.

En ese contexto, a primeros de julio, estando en Bogotá, recibí una llamada de mi buen amigo y excelente periodista Chechu Yoldi, con el que había compartido largos años de amable confrontación, él como periodista en la Audiencia Nacional y yo como juez. Eran tiempos en los que se cumplían las normas del respeto y entendimiento entre prensa y justicia.

Dolores Delgado le había aconsejado que me llamara porque, al parecer, tenía un mensaje de Julian Assange que me tenía que transmitir. Me dijo que este quería contactar conmigo para proponerme que me hiciera cargo de la coordinación de su defensa a nivel internacional. Quedé en que viajaría a Londres. Lo hice y acepté asumir el reto de su defensa en los momentos más delicados, cuando se le denostaba por los cargos artificialmente montados en Suecia.

Consecuencias

Nuestra primera entrevista fue sumamente cordial, nos entendimos desde el primer momento, a pesar de la situación tan adversa en la que estaba, enfrentado a Gran Bretaña y USA. Mi aceptación tuvo dos condiciones, hacerlo pro bono (es decir, sin cobrar, por mera vocación) y libertad de criterio jurídico. Siempre las respetó, hasta el día de hoy. Junto con Garret Pierce, somos los dos abogados que hemos estado desde el principio hasta ahora. Además de su esposa, Stella Assange.

Mi primera impresión fue la de un hombre con unas firmes convicciones, completamente seguro de que lo que había hecho estaba bien y de que jamás se doblegaría. Eso me gustó, pero era consciente de que, de nuevo, mi decisión me traería consecuencias.

El asilo se le otorgó por el gobierno ecuatoriano el 16 de agosto de 2012. Recuerdo que para acceder a la misión diplomática había que sortear un primer círculo de periodistas que rodeaban la embajada, y posteriormente, un segundo círculo de policías británicos que, por aquel entonces, incluso amenazaban con entrar a la fuerza en la misma.

Al salir llovía sin cesar. Una de esas lluvias de agua fina tan típica de Londres. Los periodistas me rodearon e hice mis primeras declaraciones a favor de Julian. Hoy, doce años más tarde, escribo una nueva declaración a favor de este aguerrido informador.

Tres días después, el 20 de ese mes y año, me convocó el Secretario General de la OEA para comunicarme que estaba cesado como asesor de la Misión de Paz de la Organización en Colombia. Le pregunté cuál era la razón y respondió: “tu trabajo es excelente, pero Estados Unidos me impone tu cese por haberte hecho cargo de la defensa de Julian Assange”. Le dije “oponte, convoca la asamblea de Estados”. “No puedo -contestó-, más del 60% del presupuesto está a cargo de USA”. Así terminó mi tiempo en la OEA. ¡Viva la libertad de elección de abogado!

De nuevo en la trinchera

Pero ninguna presión por importante que fuera me iba a desviar de mi objetivo en la defensa de Assange. De nuevo estábamos en la trinchera. Era un caso muy claro de vulneración de la libertad de expresión y de intento de eliminar al mensajero para que no pudiera seguir adelante y, por eso, defender a Julian ha sido siempre un ejercicio de lo mejor que te ofrece el Derecho, la posibilidad de combatir por la integridad de un inocente y, más aún, de defender valores democráticos fundamentales para todos. En la vida debes asumir retos y enfrentarte a quienes pretenden avasallarte. Ceder por miedo es aceptar que los canallas tienen razón. La razón de la fuerza, claro, y hay que confrontarlos.

La causa se estancó por años. Conseguimos pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales, destacando una intachable resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideraba que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse como de detención arbitraria. Adicionalmente, también se consiguió archivar la causa sueca, una mera investigación preliminar de la Fiscalía sin sustento, que fue cerrada en el momento en que articulamos una toma de declaración en la embajada.

Todo ese trabajo jurídico implicaba viajes constantes, prácticamente semanales, a Londres. Días y días, sábados y domingos incluidos. Vuelos continuos e interminables; horas encerrados en ese minúsculo piso de la capital británica. Litigamos a nivel jurisdiccional en múltiples países e instancias internacionales. Un equipo brillante con personas de diversas nacionalidades y distintas especialidades que nos nutríamos en cada reunión. Siempre bajo la atenta mirada de Julian, quien escuchaba atentamente, para luego dar siempre una opinión final, que demostraba una gran capacidad de comprensión de materias que cualquiera podría pensar que no dominaría. Todo lo contrario, siempre me ha sorprendido su brillantez para lidiar con la complejidad jurídica de su causa.

Angustias y vicisitudes

Mientras, el protagonista de esta historia mantenía largos años de encierro, en la embajada de Ecuador, primero gracias al asilo concedido por Rafael Correa que sería levantado arteramente más tarde por su sucesor, Lenin Moreno, más pendiente de las órdenes del presidente supremo del norte que de cumplir con la ley.

Fue el 11 de abril de 2019 cuando la administración ecuatoriana de Moreno cometió una flagrante traición a los postulados más básicos de la institución del asilo. Entregó a una persona protegida, simplemente para lograr desbloquear un crédito internacional. Un acto por el que será recordado siempre el mandatario ecuatoriano.

A partir de ese momento, el asunto se centró en la solicitud de extradición de Estados Unidos, inicialmente por un cargo informático y, a continuación, por cargos bajo la temible Ley de Espionaje. Además, saltó entonces el caso, judicializado a día de hoy en la Audiencia Nacional, relativo al presunto espionaje para la CIA de la empresa española que proveía seguridad a la embajada ecuatoriana en Londres.

Durante estos años hemos padecido muchas angustias y muchas vicisitudes, hemos sido vituperados, investigados de la manera más sucia, hemos pasado jornadas aciagas y pocas alegrías, aunque también hemos agradecido defensas importantes, como las de infoLibre, con Jesús Maraña al frente, pero nuestra resistencia era la de Julian y a ella nos debíamos: estaban en juego los valores de la democracia y eso, amigos, son palabras mayores que nadie debe dejar de lado. Y aquí, en España, nuestro equipo, liderado por el abogado Aitor Martínez, sigue tratando de demostrar que, con Assange y todos nosotros, se quebrantaron todos los límites del derecho en favor de la mal llamada “Razón de Estado”.

Desde 2019, la dedicación ha sido constante a un tema que parecía no tener fin. Han sido más de cinco años de proceso de extradición en Reino Unido, viendo cómo Julian se consumía en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, conocida como la “Guantánamo británica”.

El azar y la necesidad

Finalmente, el acuerdo que este 26 de junio de 2024 se ha ratificado ante la jueza Ramona Villagómez Manglona en las Islas Marianas del Norte, un Estado libre asociado con EEUU, supone que se ha reducido a un cargo de los 18 que pesaban sobre Julian, y se da por cumplida la sentencia con el tiempo privado de libertad durante el proceso de extradición. Con ello, se reivindica el ejercicio de la libertad de prensa, tras haber informado sobre hechos muy graves que afectan a todos los habitantes de este planeta. El sacrificio ha sido enorme, pero el resultado es importante.

Julian Assange ha llegado a Camberra (Australia), su tierra natal, ha respirado por primera vez en casi catorce años el aire de la libertad. Podrá abrazar sin barreras a sus hijos y su esposa y se encontrará arropado por los suyos. En cuanto a mí, no puedo dejar de pensar en que hay una extraña concatenación de hechos en mi existencia y en la suya. Como pasa con la vida de todos y que, en ocasiones, se evidencia de manera sorprendente.

Verán, ese hilo rojo del que les hablaba se agazapaba tras muchas penurias, pero si los magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo, solos o en compañía de otros, no hubieran deseado acabar con mi tarea, la historia de WikiLeaks quizás habría sido otra. No se habría puesto en evidencia a EE.UU. ni dado un toque de atención sobre el peligro que corre la libertad de informar. Sin el esfuerzo de tantos profesionales del derecho que hemos trabajado en el caso en los cinco continentes, y sin las voces indignadas de tantos miles de personas en todo el orbe, Assange posiblemente estaría cumpliendo condena perpetua, o vete a saber si esperando turno en el corredor de la muerte de algún penal norteamericano. Todos debemos reflexionar sobre en qué lado de esta historia nos hemos posicionado. En mi caso, afirmo que he estado en el correcto. Pero es cierto lo que hace miles de años apuntaba Demócrito: “Todo es fruto del azar y la necesidad”.

by ariza_adolfo | Jun 20, 2024 | Poesía personal

SOL DESDE EL SOL

Sol, para nuestra vida desde siempre, desde los siglos,

desde la tierra, desde la sangre que no deja de latir nunca.

Caminá, sol, mis manos te siguen, hasta el cenit.

by ariza_adolfo | Jun 20, 2024 | Miradas desde mi vida

AÑO NUEVO DEL SUR 2024

ADOLFO ARIZA

Por mi cultura y mi fe, siempre celebré el Año Nuevo europeo. Lo seguiré haciendo porque sigue siendo una fiesta de todos/as, pero el Año Nuevo del Sur tiene que ver con mi vida, la de mis seres queridos, la de mis ancestros, y la de mi Patria Latinoamericana, así que hoy, a las 18: 51, lo celebré.

El Año Nuevo del Sur es el inicio de un nuevo camino que recorreremos a lo largo del año y que está representado en la Chakana, cruz andina, que marca las divisiones de este ciclo: solsticios, equinoccios, Día de los Muertos, Carnaval, Día de la Pachamama y Día de la Cruz.

La celebración del solsticio de invierno como inicio de un nuevo ciclo anual es realizado desde épocas remotas y hasta la actualidad, por los pueblos originarios: Inti Raymi, de la cultura Incaica; Wetripantru, de la cultura mapuche, entre otras.

Es en este momento, cuando la vida en la Tierra comienza y germina, hay que agradecer y festejar.

Inclusive, otra vez, en nuestro Teatro Independencia habrá un evento sobre este momento. Ya estuve en uno, hace algunos años, y fue muy emocionante.

Como dice la promoción oficial, ya han participado:

“Liliana Bodoc, Luisa Calcumil, Máximo Arias, Gladys Ravalle, Mariú Carrera, Marcelino Azaguate, Daniel Ciancio, Fausto Marañón, Osvaldo Chiavazza, Hernán Paz, Ulises Naranjo, Laura Morales, Natacha Gabrielli, María Godoy, Fabián Castellani, Martín Montero, Alejandro Rotta, Miles de Años, Chakana, Ensamble Eduardo Pinto, Öesch-Alcaraz-Melchiori, Sandra Amaya, Analía Garceti, Alejandra Bermejillo, Mariana Matta, Camino al Pachacuti, comparsas de candombe y bandas de sikuris de Mendoza, entre otros.”

No lo olvidemos, debemos acercarnos a nuestra vida ancestral y originaria.

Hay rituales (he visto algunos) que nos permiten participar de este momento cósmico:

Clarín de hoy nos dice lo siguiente:

“Flavia Carrión es autora y comunicadora de sabiduría ancestral; recorre los caminos del chamanismo desde hace más de veinte años y es autora de varios libros, entre ellos, La niña que sentía demasiado (Ed. Autores de Argentina).

Sobre el solsticio, y desde España, dice que es el punto de inflexión en la danza de entre la Tierra y el Sol: “Al llegar a su punto más alto o más bajo del cielo (dependiendo de qué hemisferio se trate), el Sol parece hacer una pausa en su transitar para retomar luego. Esta pausa sucede en nuestro interior también, siendo el solsticio un tiempo ideal para revisar nuestros proyectos y sueños, ver lo que hemos alcanzado y considerar las decisiones que tenemos que tomar en vistas al futuro”.

A continuación, un ritual de conexión entre la Tierra y el Sol para acompañar este momento:

1. Encontrá un lugar especial. Buscá un lugar tranquilo en la naturaleza o en tu hogar donde puedas sentirte en paz y silencio.

2. Prepará un círculo sagrado. Marcá un círculo en el suelo usando flores, hojas, piedras o cualquier otro elemento natural. Este círculo será tu espacio sagrado durante el ritual.

3. Creá un símbolo del sol. Colocá en el centro del círculo un objeto que represente al sol, como un disco dorado, una figura de sol o incluso un dibujo. Esto simbolizará la energía solar.

4. Reuní ofrendas. Reuní pequeñas ofrendas para el sol, como granos, frutas, flores caídas o hierbas aromáticas. Estas ofrendas serán una muestra de gratitud por la luz y la vida que el sol proporciona.

5. Encendé una hoguera o una vela grande. Si estás al aire libre y es seguro, encendé una pequeña hoguera. Si estás en interiores, utilizá una vela grande. Esta llama representará la luz del sol.

6. Hacé una meditación. Sentáte cómodamente dentro del círculo y cerrá los ojos. Respirá profundamente y sentí la conexión con la Tierra. Visualizá el sol brillando intensamente sobre vos. Reflexioná sobre los avances que has hecho respecto a tus sueños. Si no encontrás nada significativo, recordá que sostener en tu corazón el propósito a pesar de los desafíos ya es una tarea muy significativa. Agradecé.

7. Hacé una ofrenda al sol. Colocá tus ofrendas alrededor del símbolo del sol en el centro del círculo. Mientras lo hacés, da gracias en voz alta por cada bendición. Por ejemplo: “Gracias, sol, por el alimento. Gracias por la calidez”.

8. Cantá. Cantá una canción de gratitud y conexión con el sol. Podés crear tu propio canto o usar una canción tradicional, como “Viene Luz hacia mí”.

9. Traé luz. Con los ojos cerrados, imaginá que te bañás en una luz dorada y brillante. Acompañá con tus manos, trayendo hacia vos la energía del sol que has creado en el centro del círculo. Inspirala. Sentí cómo renueva tu fe en tus sueños.

10. Compartí la luz. Si estás con más personas, es buena idea que cada uno exprese lo que sintió y de qué manera va a aplicar la energía recibida en los próximos días. Recordá que sol es acción. Si estás solo, anotá tus reflexiones en tu diario.

11. Cerrá el ritual. Para finalizar, apagá la hoguera o la vela con cuidado, agradeciendo nuevamente al sol por su energía y luz. Deshacé el círculo sagrado y guardá los elementos naturales que utilizaste de manera respetuosa.”

Se puede hacer parte del ritual, como agradecer, poner un regalo, traer luz, compartirla. Así nos agarraremos de la mano con todos los que comparten este camino.

20 de junio de 2024

by ariza_adolfo | Jun 15, 2024 | Miradas desde mi vida

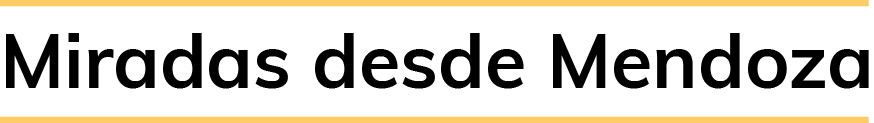

Hoy, sábado, al mediodía, en un buen programa de Radio Nihuil, De la raíz a los pájaros, con Roberto Mercado, contaron la historia del origen del tema Mi viejo de Piero, que no conocía, a pesar de haberlo escuchado –y cantado- muchas veces.

La letra es un homenaje al padre del escritor José Tcherkaski, y en el programa relatan que Piero había dejado de cantar para encontrar un sentido más profundo a su música, pero que en 1968 conoció a Tcherkaski, “con quien integraron una fórmula creativa que les permitió componer buena parte de los grandes éxitos de Piero. Durante casi tres décadas trabajaron juntos.” (Wikipedia)

Viejo, mi querido viejo,

ahora ya camina lerdo,

como perdonando al viento.

Yo soy tu sangre, mi viejo;

soy tu silencio y tu tiempo.

Cuando volví a escucharla, se me llenaron los ojos de lágrimas, como casi siempre, desde que se murió mi papá, o sea mi viejo.

Una vez lo charlaba con un buen amigo de otra época, Eduardo Makinon (espero haber escrito bien el apellido) y me dijo que le pasaba lo mismo.

Piero fue parte de mi vida, y de mi vida política, tan intensa y trascendente en la Argentina de entonces. Menciono “Para el pueblo lo que es del pueblo” (1973), pero fueron muchos los temas que me acompañaron:

“Temas como “Que se vayan ellos”, “Los americanos” y “Las cosas que pasan” se convirtieron en himnos de las luchas sociales.” (Wikipedia). Cómo no mencionar a Pedro Nadie también, pero Mi viejo tocó mi más profunda cuerda interior y siguió siendo un puente con mi papá, muerto demasiado joven.

Mi papá y mi mamá me siguen acompañando y los recuerdo casi todos los días, cuando agradezco la vida en un nuevo día y pido amparo y protección.

Como dicen en Coco, esa bella película, mis viejos están vivos, porque los sigo recordando, y caminan conmigo.

En este Día del Padre lo vuelvo a recordar, aunque se me anude la garganta al cantar, casi gritando:

Yo soy tu sangre, mi viejo;

soy tu silencio y tu tiempo.

Y seguiré siéndolo en mis hijos/hija, nietos/as, bisnietas y los/las que vendrán.

by ariza_adolfo | May 14, 2024 | Literatura comentada

Por Adolfo Ariza

“Contreras, según cuentan los vecinos de La Gloria, fue parte de los sacerdotes tercermundistas, ese grupo de religiosos católicos que vivían entre los sectores más desafortunados.

El sacerdote llegó en 1991 al barrio La Gloria. Ya era una época en la que violencia dominaba una parte del barrio, pero eso no le importó al sacerdote.

“Contreras nos enseñó la simpleza del trabajo con los chicos, superando estructuras impuestas por la iglesia”, explicó Patricia, quien supo vivir en el barrio La Gloria e incluso fue catequista durante parte de la época en que el cura estuvo a cargo de la parroquia.

“Cuando llegó al barrio La Gloria, Contreras comenzó a buscar jóvenes para poder trabajar con ellos, logró entre otras cosas la construcción de salones para dar catequesis y realizar actividades con los chicos y jóvenes, además ayudó en la instalación de la radio comunitaria Cuyum, donde tenía su propio programa”, recordó Patricia.

LÉER NOTA COMPLETA :: Fecha de publicación 14/05/2024

by ariza_adolfo | Abr 26, 2024 | Sin categoría, Temas políticos

Por Adolfo Ariza

Me gusta mucho la música, aunque no tengo formación musical. Empecé a escuchar folclore mendocino en discos que ponía mi padre en un “combinado” (radio y bandeja giradiscos). Por supuesto, eran discos de pasta de 78 rpm. LÉER NOTA COMPLETA :: Fecha de publicación 26/04/2024

https://adolfoarizaescritor.com.ar/que-ha-pasado-con-nuestro-pensamiento-critico/

by ariza_adolfo | Abr 10, 2024 | Literatura comentada

“Es una novela que la pensé hace muchos años, la idea que le dio origen fue trabajar con el terremoto de 1861 en Mendoza, porque estaba tratando de contar cómo se vive y se piensa en una ciudad que se funda sobre otra que se ha caído completamente, cómo funciona eso.

LÉER NOTA COMPLETA :: Fecha de publicación 9/04/2024

by ariza_adolfo | Nov 29, 2023 | Temas políticos

POR ADOLFO ARIZA

Hablando con un viejo amigo surgió el tema de las elecciones y de las razones por las que una buena parte de la sociedad argentina había decidido votar a Javier Milei a pesar de que había muchos factores que no lo hacían aconsejable.

Esta entrada no es para argumentar sobre esa elección que ya ha tenido otros análisis, incluso mío:

UN PAR DE DÍAS DESPUÉS…

POR ADOLFO ARIZA

https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2023/11/22/un-par-de-dias-despues/

Mi amigo, que sabe mucho de política, y con una larga militancia, me decía que en Argentina había una crisis en relación con la representación social.

¿Qué significaría esto?

La representación social nos permite construir sistemas cognitivos con una lógica y enunciado propio. “Dentro de estas representaciones sociales encontramos estereotipos, creencias, afirmaciones o valores que ayudan a las personas a orientarse y dominar su medio social.” (Isabel Rovira Salvador)

Evidentemente, esta pérdida de referencia de elementos (ya sea conceptos, imágenes, personas) que nos posibiliten manejarnos en sociedad es un problema importante que merece un análisis más profundo.

Unos días después de escucharlo, me encuentro con esta nota de BYUNG-CHUL HAN, el filósofo coreano que ya he comentado en otra oportunidad por una publicación que también aporta al tema.

INFOCRACIA DE BYUNG-CHUL HAN POR ADOLFO ARIZA

https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2022/05/13/infocracia-de-byung-chul-han-por-adolfo-ariza/

Este autor ahora toma el tema de:

El vacío narrativo que desorienta a la sociedad actual

(https://www.lagaceta.com.ar/nota/1015152/la-gaceta-literaria/vacio-narrativo-desorienta-sociedad-actual.html)

Es llamativo el subtítulo: Radiografía de un mundo hiperinformado con déficit de sentido, y claramente tiene que ver con lo mencionado sobre la representación social.

Soy consciente de que hay muchas citas, pero no puedo dejar de mencionar los links que podrían interesar a quien acceda a la entrada.

Lo primero que se me ocurrió es informarme sobre el concepto de representación social, y recurrí a nuestra conocida Wikipedia. Allí encontré esta definición:

“Para Moscovici, una representación social es “una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” (1979: 17-18).

Destaco el párrafo que viene después: “Las representaciones son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de saber empírico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad práctica, en esencia como una guía para la acción social de los sujetos.”

O sea que, si aceptamos la hipótesis de la crisis de la representación social, esto se traduce en dificultades para resolver las demandas de la sociedad en su interior.

Y aquí aparece la relación con lo que plantea Byung:

“Hoy todo el mundo habla de narrativas. Lo paradójico es que el uso inflacionario de las narrativas pone de manifiesto una crisis de la narración misma. Está haciendo furor la moda del storytelling, que es el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente, pero lo que hay tras esa aparatosa moda es un vacío narrativo, que se manifiesta como desorientación y carencia de sentido. Ni el storytelling ni el giro a lo narrativo harán que regrese la narración. Que un paradigma se tematice expresamente, o incluso acabe convirtiéndose en tema favorito de investigación, presupone ya una profunda alienación. La clamorosa demanda de narrativas denota que en ellas se produce una disfunción.”

Hay un tema polémico, pero válido, muy válido: Todo es narración. ¿Cuánto conocemos de la realidad? ¿O cuánto de lo que conocemos es la narración de la realidad?

La Biblia, ¿no es una narración?

¿No podría ser que lo que aparece en la Matrix (¿se acuerdan de esa ficción?), sea la verdad que creemos, y si la creemos, es la realidad?

¿O lo que es verdad para el inconsciente, no es la verdad para nosotros/as, sea real o imaginario?

Teniendo en cuenta lo bien que han entendido las corporaciones la trasformación del mundo, y han sacado ventaja, ¿esto no es creíble?

“En palabras del autor, el capitalismo recurre al storytelling -a través de la pantalla digital- para adueñarse de la narración y solo consta de consumidores solitarios que no conforman ninguna comunidad, solo historias listas para consumir.”

Concluyendo, ¿esto que plantea Byung no tiene sentido?

“Narración e información son fuerzas contrapuestas, ser e información se excluyen. A la sociedad de la información es inherente una carencia de ser, un olvido del ser. Hoy estamos más informados que nunca, pero de una manera aditiva y acumulativa, sin sentido y orientación. El tsunami informativo es una sucesión de instantes presentes fragmentados, incapaz de construir una narrativa para el sujeto. La sobreestimulación informativa obstaculiza la capacidad de reflexión. Ya no se producen ni se generan las condiciones para los grandes relatos que puedan proyectar a la sociedad venidera (que sí existieron y configuraron de algún modo a la Modernidad), que puedan imaginar alternativas frente al orden actual. No hay lugar para narrar a lo grande, única posibilidad de abrirse al futuro. La Modernidad tardía abjura de la historia, del pasado, pero también de toda visión y lejanía. Es el régimen de la información el que impera, como nueva forma de dominio, con el individuo consagrado al instante, sin pasado ni futuro que lo narre. El storytelling ha reemplazado a la narración, significando antes que nada comercio y consumo, sin capacidad de aportar ningún poder transformador de la sociedad.”

Tenemos que entender la realidad, o estamos perdidos.

Tenemos que entender el mundo que instalan las grandes corporaciones, que, desde la globalización, entendieron la realidad, y sacaron provecho.

Hoy, cuando Elon Musk y otros analizan si vale la pena hacer algo por este mundo, al que consideran perdido, tanto ambiental como socialmente, y se consideran miembros de una nueva Arca de Noé, que vivirá en algún lugar del espacio, ¿no debemos entender eso para poder influir en nuestro destino?

No hay mucha manera de entender el voto a Milei (y no desconozco o minus valoro los factores y culpas que permitieron el malestar social que llevó a un voto al que parecía menos político) sin comprender esto de la falta de capacidad para involucrarse en un relato que integre a la sociedad, o a parte de ella.

Si la vida social es una sucesión de instantes, sin continuidad narrativa, sin referencias que puedan integrarlo estamos expuestos a manejarnos en un espacio presentista, en el que el que maneje mensajes emocionales bien construidos, va a decidir sobre nuestras decisiones.

Y las redes son el espacio ideal para construir esas Matrix.

Desde hace unos días empezaron a aparecer posteos en las redes con mensajes como (“Macri fue un Presidente de lujo” o “¿Ya se arrepintieron de no haber votado a Macri?”)

¿Alguien puede creer que esto es casual?

Si no comprendemos cómo se nos maneja desde los espacios virtuales, estamos indefensos para manejarnos eficientemente en sociedad.

Entiendo que hay una carencia de opciones de líderes sociales que puedan ayudarnos, pero el problema es nuestro también.

NOS VA LA VIDA, LITERALMENTE, EN ESO.

Más sobre Temas políticos

by ariza_adolfo | Nov 22, 2023 | Temas políticos

POR ADOLFO ARIZA

Como me había dado cuenta de que los aspectos negativos de Milei a mucha gente no le hacían cambiar su opinión de votar al que creía más lejano al sistema político (el “anti-casta”), llegué al balotaje tratando de acomodar mi cabeza al peor de los resultados, a mi entender –total, si ganaba Massa, lo iba a disfrutar todavía más- y asimilé el triunfo de Milei con relativa tranquilidad.

Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones.

Me cuesta remontar esta situación de tener un presidente electo que solo ha anticipado todo lo que va a destruir (aunque la lista inicial se modificó, se volvió a modificar y antes de las elecciones prometió hacer mucho menos de lo del comienzo).

El martes anunció “que privatizará los medios públicos, Radio Nacional, la TV Pública y la agencia de noticias Télam, la más grande del país.” (https://www.pagina12.com.ar/637584-las-principales-definiciones-de-javier-milei-tras-ser-electo).

En su primer discurso como Presidente electo, dijo que no habrá gradualismo, por lo tanto, es esperable una catarata de leyes y decretos para el 10/12/2023, apenas asuma.

Conclusión: sin un plan consistente, sino enunciados (reducir la inflación en un par de años, volver a ser el primer país del mundo en unos 35 años), va a comenzar a usar la motosierra, imagen que descartó por electoralismo, pero que lo representa de cuerpo entero. Si alguien tiene dudas, tómese el trabajo de releer lo que ha dicho en estos años de veloz ascenso de LLA.

Merece un comentario lo de volver el país del siglo XIX, “que nunca debimos dejar de ser”, o algo así, y la referencia a Alberdi como padre de la patria y del liberalismo argentino.

Cuesta pensar que Argentina deba volver a ser un país agroexportador, y descartar el desarrollo científico tecnológico que nos permite ser uno de los pocos países que coloca satélites en órbita, por ejemplo.

¿Deberíamos volver a tener a Francia como modelo cultural, y a Inglaterra -la Nación pirata que es nuestra enemiga, y que ocupa Malvinas- como modelo económico?

¿Deberíamos dar la espalda a América Latina?

¿Qué tienen que ver las ideas de Milei con Alberdi ?

Alberdi tiene algunas rimbombantes frases sobre la libertad, pero que son declaraciones que no determinaron la política argentina, ni la hicieron el primer país del mundo.

Ahora, trasladar esas declaraciones al modelo anarcocapitalista que plantea Milei, parece un exceso solo utilizable para discursos incendiarios porque la complejidad del mundo y la sociedad no puede resolverse con algunos enunciados discursivos.

Por ejemplo, el economista desconoce cómo funciona la dinámica del comercio exterior. Dijo que no iba a establecer relaciones diplomáticas con Brasil y China, principales socios comerciales de Argentina, a raíz de las diferencias ideológicas que mantiene con los gobiernos de Lula y de Xi Jinping, respectivamente; que cree “en el comercio internacional” pero que el Estado “no tiene que interferir en las relaciones comerciales”, y consideró que “el Mercosur no tiene calle de salida, está atascado.”

He leído algunos tuits burlones sobre algún empresario escribiéndole a Xi Jimping para venderle a China, y hay que reconocer que sostener que el comercio internacional no es entre Gobiernos, y que se puede reemplazar con triangulaciones con países que son paraísos fiscales, es de una ingenuidad (dicho con afecto) e ignorancia total.

¿Qué es el anarcocapitalismo?

“El anarcocapitalismo (conocido también como anarquismo de libre mercado, anarquismo libertario, anarquismo de propiedad privada o anarcoliberalismo) es una filosofía política que promueve la anarquía — entendida como sociedad organizada sin Estado — y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado libre.” (https://es.wikipedia.org/wiki/Anarcocapitalismo#:~:text=Liberalismo%20cl%C3%A1sico,-La%20primera%20fuente&text=Las%20personas%20pueden%20adquirir%20nueva,con%20la%20soberan%C3%ADa%20del%20Estado.)

Como declaración de discurso partidario, o charla de café, puede funcionar, pero es un planteo muy peligroso. Recordemos la defensa de la libre portación de armas, o el comercio de órganos, o la negación del cambio climático.

Otro factor que agrava esto es el posicionamiento ideológico de una derecha que quiere volver a discutir temas que la sociedad y la Nación argentinas cerraron hace mucho tiempo ya (Nunca más). Al mismo tiempo, se deja de lado –y es muy grave- la multipolaridad del mundo y los posicionamientos geopolíticos actuales, para alinearse con la EEUU (y la OTAN, claro) e Israel.

¿Qué quieren? ¿Otra AMIA?

Entonces, ¿cómo entender que el 55,7% de los argentinos lo haya elegido, prefiriéndolo a una propuesta mucho más consistente como la de Massa?

Aclaro que estoy analizando solo el balotaje, o sea la elección de Massa o Milei, si no, es imposible comprender cómo funciona el sistema electoral argentino.

El día antes de la elección, en las redes aparecieron posteos que decían: “Entre el chorro y el loco, elijo al loco.” Es llamativo que se llame a elegir como Presidente a un loco, incluso alguno lo mejoró hablando de loco creativo, sin nada que lo justifique, a menos que sea creativo decirle “zurdo asqueroso” y “representante del Maligno” al Papa.

Entonces, ¿cómo entender este voto que nos lleva a afrontar, además de todos los problemas que tenemos, durísimos ajustes innecesarios, como sería el de la dolarización.

Ecuador, El Salvador y Panamá son los tres países de la región que tienen sus economías dolarizadas. Sus economías ganaron estabilidad y evitaron devaluaciones repentinas, aunque también tienen fallas que generan fuerte disconformidad en la población. (Fuente TN Internacional)

¿Se acuerdan del 1 a 1 de Cavallo?

Suena parecido, ¿no?

Terminó con la peor crisis de la historia contemporánea argentina: la del 2001.

Encontré esta nota que intenta explicar el voto a Milei en https://www.pagina12.com.ar/652537-la-primacia-del-voto-castigo-y-el-reclamo-de-un-cambio

El autor analiza lo que la gente pensaba y sentía por el Presidente electo.

Por ejemplo, indica: “Casi el 60 por ciento de los consultados afirmaron que “las instrucciones del FMI condicionan la política económica y empeorarán más la crisis”. Esa era la postura expresada por Massa. Lo que sostenía Milei (“las instrucciones que da el FMI son la única forma de estabilizar la economía”), era respaldado por una minoría del 33 por ciento.”

O sea que no fue que Milei expresaba el pensamiento de los/las argentinos/as, sí de su base libertaria, pero eso no explica su triunfo electoral.

¿Entonces?

“Sin embargo, el consultor Jaime Durán Barba suele decir que “la gente está por el cambio” en la mayoría de los países del mundo, aunque en sí misma es una consigna vacía: “gran parte de los latinoamericanos estamos por un cambio que luego archivamos para pedir otro cambio. Las redes crearon una actitud negativa, en especial después de la pandemia”. Por lo tanto, más allá de propuestas y características de Milei, el voto refleja esa demanda de cambio y protesta.” (En la misma nota)

Esto me parece una explicación válida. Es más, mi experiencia personal la ratifica y consolida, con rasgos llamativos. Entablé una charla con mis nietos porque supe que en las PASO votaron a Milei. Les expliqué lo que significaría para nuestra vida la aplicación de lo que proponía el entonces candidato. Inclusive llevé mi planteo a la vida familiar nuestra, de sus padres, y de ellos mismos, y no tuve respuesta positiva. Plantearon argumentos muy millennials, como que eso no me va afectar a mí, que el genocidio era algo del pasado.

De todos modos, con sus padres pasó algo semejante: la voluntad de terminar con una etapa o situación se llevó puesto todo.

Es cierto que hay cosas que vienen desde el 2201: “que se vayan todos”, aunque, extrañamente, lo cantaban el domingo los seguidores de Milei en el primer discurso del Presidente electo sin tener en cuenta que este había acordado con Macri y la Pato Bullrich, a los que es muy difícil dejar afuera de la “casta”.

Algo sucedió que anestesió las defensas de una buena parte de la sociedad urbana y los llevó a elegir a Milei sin analizar nada y sin que importaran ni siquiera los intereses personales, como, por ejemplo, el efecto que tendrían esas medidas en sus jubilaciones no demasiado lejanas.

Es claro que el rechazo a un Gobierno que no pudo o supo solucionar los graves problemas que padecemos los/las argentinos/as, fue un factor muy importante.

También hay que mencionar la estrategia del macrismo desde antes del 2014 (desde un planteo del mismo Durán Barba) de lograr que la sociedad odiara al peronismo (la insistencia en llamarlo kirchnerismo es una manera de quitarle valor), lo cual colaboró mucho en que la gente votara a Macri.

Funcionó, y Macri fue Presidente, y la estrategia siguió vigente, usando los medios periodísticos afines, y las redes.

Fue efectivo, y mucha gente odió –y odia- a la política en general, y al peronismo en particular.

De ese conjunto de factores salió un triunfo que no creo que la coalición de LLA tuviera como probable en los momentos iniciales. Evidentemente, hay un mérito importante de Milei al comprender cuál era el humor de la sociedad argentina y potenciar temas que se dan en otros lugares, como el de la “casta”, para agregarlos a su propuesta política.

Todo esto explica el triunfo electoral, pero deja los interrogantes y preocupaciones sobre las consecuencias que va a tener la gestión Milei en la vida de los/las argentinos/as.

Es difícil ser optimista: Milei dijo que el costo de eliminar el déficit fiscal (algo muy valioso) lo va a pagar la política. Sin embargo, es imposible que, con eso, se pague el déficit; por lo tanto, el resto va a salir del ajuste presupuestario, y va a ser sobre la seguridad social, salud, educación.

Milei dijo que ese proceso va a llevar entre diez y ocho y veinticuatro meses.

No parece viable ni soportable, y tendremos que esperar para conocer qué será de nuestra vida.

No tengo intenciones de ser negativo, porque vivo en el mismo barco, pero me parece inevitable que ese ajuste profundice los problemas económicos que sufrirán sobre todo los más vulnerables. Sabemos cómo sigue esto: cierre de empresas, pérdida de empleos, recesión, ya lo vivimos.

Habrá reacciones sociales, y Milei prometió represión (Macri llamó “orcos” a los defienden sus derechos).

No hace falta ser negativo para sentir que se avecinan tiempos difíciles.

Si alguien tiene aportes para hacer a esta entrada, sería muy bueno que lo hiciera.

DIOS Y LA VIRGEN PROTEJAN A ARGENTINA Y A LOS/LAS ARGENTINOS/AS

Más TEMAS POLÍTICOS

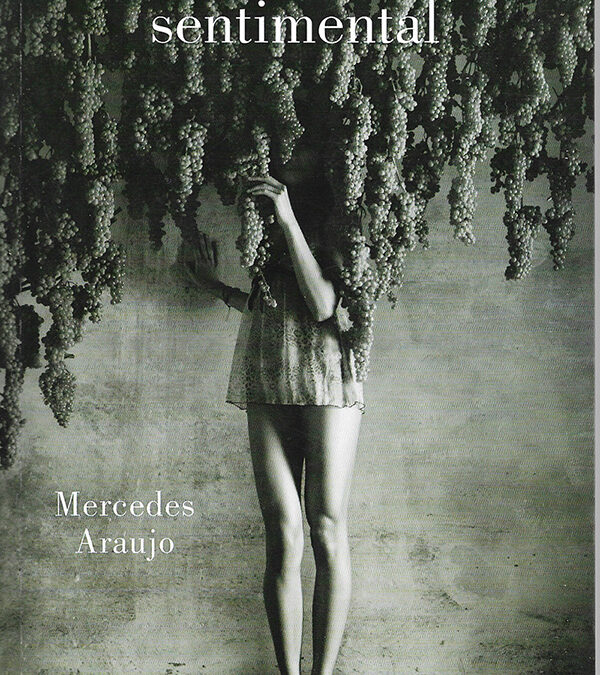

by ariza_adolfo | Nov 11, 2023 | Literatura comentada, Poesía personal, Sin categoría

ADOLFO ARIZA

El 9 de noviembre presenté este libro de poemas en el hermoso Espacio Cultural Le Parc, en Guaymallén, Mendoza.

De paso, quiero agradecer a la gente que trabaja allí, y a sus autoridades, que posibilitaron un evento exitoso con generosidad y buena disposición; y también dejar un deseo de que las próximas autoridades lo usen con toda la plenitud que merece su hermoso diseño e infraestructura.

Voy a contar una breve síntesis del acto, para que se entienda la plenitud que me llenó –y sigue llenando- el alma.

Usamos la hermosa sala Tito Francia, el nombre de un enorme guitarrista mendocino.

Después de instalarnos, abrió el evento el locutor que, casualmente, había sido alumno mío hace bastantes años, y por eso, además, de mucha capacidad, puso un afecto que me emocionó (la primera de un montón de emociones).

La presentación del poemario lo hizo Mabel Agresti, Profesora, Licenciada y Doctora en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

Por los 70 integramos ambos el equipo de trabajo de mi maestro Rodolfo Borello, dedicado a Literatura Argentina. Éramos un equipo muy joven, y ella, creo que era la menor. Primero, en el ’75, con la avanzada de la derecha, empezaron a echarnos, tarea que fue completada por el golpe cívico militar.

Afortunadamente, Mabel no fue afectada, y siguió en la Facultad hasta su jubilación.

Fue un gusto que hiciera esa presentación que me hizo ver aspectos de mi poesía que no había advertido.

Después me tocó a mí, e hice algunos comentarios sobre el proceso de producción del poemario, porque fue algo bastante poco habitual.

Hace alrededor de un año, en una reunión familiar, me puse a charlar con Celina, otra profesora de Literatura, bastante más joven, y, además, poeta. Casi no nos hemos visto después, pero intercambiamos escritos, los comentamos y generamos una buena relación alrededor de la poesía.

En cierto momento, me dijo, por chat: – ¿Por qué no publicás un poemario?

Me cayó la ficha, seguí dando vueltas al tema, releyendo algunas viejas poesías, y escribiendo otras.

Algo después, Delia, otra profesora de Literatura, con la que compartí todo el secundario en el Colegio Universitario Central y la carrera de profesor, me insistió también en que publicara poesías.

Transcribí las poesías manuscritas que mi esposa, Marta, había guardado y salvado de que se perdieran, y escribí otras hasta que en cierto momento supe que mi libro de poemas estaba escrito, y que debía publicarlo.

El evento siguió con la lectura de algunos poemas, y canciones por otro amigo, que cada vez canta mejor, Germán Gutiérrez.

Mi esposa, Marta, leyó Dijiste te quiero y mi hija Andrea, también profesora de Lengua, ¿Se puede navegar la tristeza?

Aclaro –para no repetir- que las restantes lectoras también son profesoras de Literatura.

Con las que leyeron después compartimos muchos años de trabajo escolar y de gran amistad: Cristina leyó El sol se moría por el cielo quieto y Ana Gabriela lo hizo con Solo.

Finalmente, Laura –también actriz- leyó Se deslizó… (uno de los pocos poemas eróticos que he escrito y, si bien no me es un estilo cercano, me resultó muy bello hacerlo).

Cerramos con un video que produjimos con Cristina y Pamela, el equipo que me acompañó en esta producción, y que terminó con el tema Cantares (Machado y Serrat, mejor manera de cerrar la noche no había).

“Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar…”

Terminé el evento diciendo que iba a seguir haciendo camino “verso a verso”.

Así seguiré, y finalizo la entrada con el poema que cierra el libro, y que lo llena de sentido hacia atrás y hacia la vida que sigue:

Fue un lampo

“Fue un lampo…, sí, un brillo fugaz, un resplandor súbito, hiriente

sin dolor

Inesperado de siglos ancestrales, deseado desde

antes, estalló delicadamente,

en la garganta,

es la roja serpiente de raso renacida, como nueva,

pero eterna.

Nacieron metáforas no conocidas, suspiros olvidados,

sueños que cantaron con la voz de mi tiempo.

Fue el Aleph de Borges, el punto perfecto, etéreo y

denso de toda densidad.

Entonces…, no fue un lampo, porque fue eterno.

Sí lo fue, fue fugaz, y persiste, porque las metáforas

titilan en el cielo.

Son estrellas que me sobrevivirán, palabras de luz,

engarzadas en el cielo.

El lampo sigue latiendo, corazón de agua estelar.

¡Qué me importa que fuera fugaz!

Me toco el corazón, y late,

me miro los dedos que escriben, y está ahí, debajo de

las uñas, y brotan imágenes.

Inmortal me siento, y lo soy.

Gracias, lampo, mi amor nació en vos, como poesía.”

Adolfo Ariza

Junio 2023

Más sobre Literatura comentada

#poesíaargentina #rodolfoariz #lapoesiademivida

Comentarios recientes