by ariza_adolfo | Abr 27, 2021 | Literatura comentada

Este libro fue comprado por mi hija en San Martín de los Andes buscando materiales de Literatura Juvenil para sus clases.

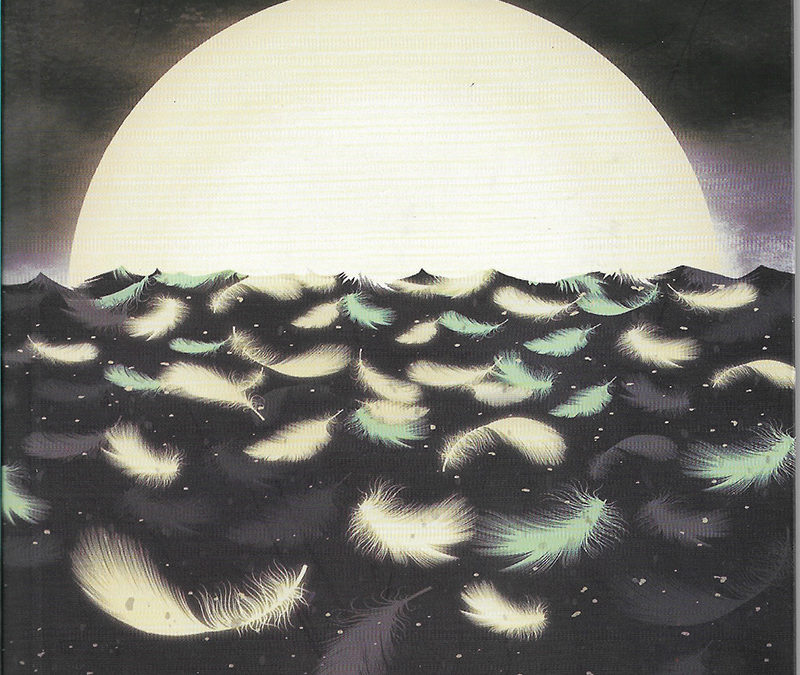

Como se ve en la tapa del libro, el título completo es: Señora de la Patagonia sangre india, sangre blanca (lo último en una segunda línea).

Algo que me ha sorprendido es no hay casi nada sobre la autora y el libro. Es una obra interesante, bien hecha, y su temática debiera ser difundida, sobre todo entre los/las jóvenes, en estas épocas en que se manifiestan reivindicaciones de sectores postergados y/o discriminados, como las del género femenino. El de las poblaciones originarias es uno de ellos (no solo en Argentina). Fueron exterminados, echados de sus tierras, sometidos a condiciones indignas de vida. Solo por eso, vale la pena leer la novela de Silvina Pose.

Por lo de arriba, voy a incluir los datos biográficos de Silvina Pose que están en la solapa de la novela (es un tema interesante el del género de la obra).

Nació en Buenos Aires en 1966. Se recibió de Licenciada en Letras en la UBA en 1993. Diploma de Honor en 1997 y Profesora en Letras en 1995.

Trabajó como docente de talleres de escritura y lectura, y en cursos de ingreso al secundario y de capacitación continua para el personal no docente de la UBA.

Publicó libros de cuentos para niños, como coautora, en la Colección Manijita, de Editorial El gato de hojalata.

¿Qué hacemos hoy? ¿A qué jugamos hoy? ¿Qué festejamos hoy? ¿Qué nos ponemos hoy?

Publicó el cuento Tiempo récord en la Revista Billiken y obras para adultos como ¿Para quién es el grupo de Whatsapp? en la Revista Aula Abierta.

Además, creo importante compartir los propósitos que la llevaron a escribir la novela, y que manifiesta en la contratapa:

“La presente novela está inspirada en personajes de la vida real y en circunstancias de la realidad argentina.

Sin embargo, nuestro país no es rico en información sobre la época y región en que transcurre. Pareciera que el viento frío, las circunstancias durísimas y la soledad del paisaje se empeñaran en escondernos los hechos de la realidad.

Es por eso que, si bien el trasfondo que me inspira es de la vida real, muchos hechos fueron extrapolados por mi imaginación, recreados, ficcionalizados a partir de los rumores que la región y la cultura me hicieron llegar.

He encontrado muchas veces versiones contradictorias, como casi siempre ocurre cuando la historia llega a nosotros de boca en boca. La mayor parte de las veces la historia tiene dos caras, como Jano. Sabrá el lector tomar partido por aquella que más se adecue a su razón, o a su corazón. Hay quienes puedan sentirse dolidos por una posición. Pero también quienes puedan sentir lo mismo por la versión contraria. Espero, con mi relato, achicar las diferencias, allanar el camino.

Permítaseme decir que el valor que esta novela pueda llegar a tener radica en la posibilidad de brindar un homenaje a Bibiana García. Una mujer que, habiendo tenido una vida llena de dificultades, eligió luchar de manera pacífica e inteligente por su tribu; y conseguir resultados que de otra manera no se hubieran alcanzado. Tanto más valiosos sus logros, puesto que su vida transcurrió en una época en la que algunas de sus acciones eran, además, impensables para una mujer.

Invito al lector a conocerla, a seguir el derrotero por el que transcurrió su vida, a rescatar el valor que tuvieron ella y sus logros, a amar a su tribu y a su mundo duro, pero hermoso, como ella supo amarlo.”

Destaco este párrafo: “Es por eso que, si bien el trasfondo que me inspira es de la vida real, muchos hechos fueron extrapolados por mi imaginación, recreados, ficcionalizados a partir de los rumores que la región y la cultura me hicieron llegar.”, porque es fundamental entender su intención, que no es la de atenerse a la verdad histórica, sino escribir una obra de ficción a partir de aquella.

Lo que sí es central en su producción es lo que dice después: “el valor que esta novela pueda llegar a tener radica en la posibilidad de brindar un homenaje a Bibiana García”.

Así es, y la he sentido valiosa como la autora pretendió.

Busqué una biografía de Bibiana García (mejor, Dughu Thayen, como eligió llamarse), y muchos datos coinciden con lo que leemos en la novela.

De todos modos, además de la intención que destaqué, hay que tener en cuenta lo que la misma autora dice: hay poca información y, muchas veces es poco segura, por lo que no es fácil tener datos fidedignos.

Una buena manera de presentar a Bibiana, de madre india y padre español, es contar las circunstancias en que eligió el nombre indio, que significa “Cascada rumorosa”.

Ella y su hermana mayor, Eufemia, fueron llevadas cautivas por un malón de indios catrieleros, en un ataque (circa 1855). Cuando fueron rescatadas, en 1867, (en la novela por su padre Florencio García, pero en alguna biografía el padre había sido muerto cuando se las llevaron), Bibiana, a diferencia de su hermana, eligió quedarse con los Catriel, “su gente”, como lo dice ella misma.

¿Quiénes eran los Catriel?

Catriel es el nombre de una dinastía de caciques “pampas”. Dicha dinastía de caciques se desarrolló durante fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. (Wikipedia)

Los indios pampas son la presencia humana más antigua en territorio argentino. La designación de “pampas” les fue dada por los españoles, y es una palabra quechua (lengua de los incas), que significa “llanura”.

Los pampas antiguos eran del tipo racial “pámpido”, altos y atléticos, y habitaron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Se podría considerar la figura de Bibiana con la de una “india blanca” (generalmente cautivas que se asimilaron a la vida de los aborígenes), pero lo diferencial es que ella tenía –como indica el título- sangre india y blanca, y eligió ser india porque prefirió esa vida dura y primitiva, tanto que llegó a ser cacica y “Machi”, o sea la curandera y bruja de la tribu.

Siempre me interesó el tema de los indios, sobre todo desde que – cuando cursaba Literatura Argentina I- entendí cómo eran considerados por la clase dirigente de la segunda mitad del siglo XIX.

José Hernández en el Martín Fierro defiende al gaucho, sector social descartado por esos dirigentes que formaron inicialmente la Generación del 37 y llegaron a su máxima expresión en la Generación del 80, pero no al indio, al que, además, descalifica.

El tema es que Hernández –más allá de su oposición con Sarmiento- era parte de esa clase dirigente que concibió el modelo de país que se consolidó a partir de 1880. Ese modelo se centraba en la exportación de materias primas, o sea buscaban que Argentina fuera un país agroexportador.

Por eso, el indio era un obstáculo que había que desplazar para liberar las extensiones de la pampa que había que cultivar y llenar de vacas.

Y fue lo que hicieron, y la Campaña del Desierto es un punto culminante de esta política. Los indios fueron echados de las tierras que siempre habían habitado, muchos muertos o usados como mano de obra barata. Incluso en esa época se habló de encomiendas modernas, para hacer ver la crueldad y la injusticia que padecieron esas poblaciones originarias.

Personalmente, adhiero la figura de genocidio y de crimen de lesa humanidad y rechazo la caracterización de esas políticas contra los indios como una gesta nacional.

Es claro que no había posibilidades de coexistencia del proyecto de Nación Argentina que se buscaba y las tribus originarias, pero nada justificaba su cruel destrucción.

Hay poca literatura sobre los indios, al que más recuerdo es a Lucio V. Mansilla, con su Excursión a los indios ranqueles, en la que describió coloquialmente sus costumbres. Por esto, valoro más la novela de Silvina Pose, que rescata la vida de esas tribus, sus costumbres y valores y narra cómo se los llevó a la desaparición.

También es muy valioso lo que ya mencionamos antes: la novela es un homenaje a una mujer que no solo eligió ser india, sino también trabajar para que su pueblo pudiera encontrar una forma de vida distinta de su pasado, pero con validez y dignidad. En la obra se incluye un decreto de Roca, de 1889, por el que se crean dos colonias pastoriles para que instalen indígenas de Río Negro y La Pampa. Más allá de lo pobre que es este logro para los pobladores originarios que habían perdido casi todo, lo que quiero realzar es que fue el fruto de un largo y paciente trabajo de Dughu Thayen y de la gente que la acompañó hasta su muerte.

Solo por estas cosas, vale la pena leer la novela, que, además, se lee con interés, a pesar de su formato de crónica (los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron), en el que las Partes (forma de división que elige la autora) están divididas en años). No es fácil hacer interesante ese formato poco amigable con la ficción, pero la novela es llevadera.

Esto nos lleva al tema del subgénero en el que se inscribe la novela. A mi modo de ver, es una novela histórica.

¿Qué es una novela histórica?

Es un subgénero narrativo que nació alrededor del siglo XIX y que sigue teniendo valor hoy. Se basa en tramas ubicadas en un contexto histórico real con personajes reales, pero con historias que pueden ser o no ficticias.

Hay una nueva novela histórica que hace una relectura crítica del pasado, intentando una reconstrucción que supone tanto el conocimiento de los hechos históricos, como también su distorsión, o sea produce una “versión” que nos pone frente a lo esencial de la historia o el real sentido de lo que sucedió.

Eso quiso hacer Silvina Pose, y lo logró, porque nos permite adentrarnos en una etapa vergonzante de la Historia argentina (no la única, sino recordemos la Guerra de la Triple Alianza, en la que fuimos cómplices de la destrucción de Paraguay, para colmo como brazo ejecutor de la política brasileña).

Ya que no podemos remediar el pasado, por lo menos entendamos lo que pasó, así por lo menos no compramos cuentos como el ridículo que inventó el macrismo contra los mapuches para cubrir los excesos represivos de Gendarmería.

Es un libro interesante, que nos lleva a un mundo poco conocido: el de las poblaciones aborígenes que ocuparon vastos sectores de nuestro país.

Tengamos en cuenta que muchos de sus descendientes hoy siguen viviendo en pésimas condiciones, sin gozar de los mínimos derechos que significan una vida digna.

LEAMOS ESTA HISTORIA DE BIBIANA GARCÍA (NO, MEJOR DUGHU THAYEN) Y COMPRENDAMOS CÓMO SE TRATÓ A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. ES UNA MANERA DE AYUDARLOS.

by ariza_adolfo | Abr 13, 2021 | Temas políticos

Esta nota es el origen:

La combinación de un neoconservadorismo moralizante y autoritario con la apología del libre mercado

El neoliberalismo del siglo XXI

https://www.pagina12.com.ar/330127-el-neoliberalismo-del-siglo-xxi

21 de marzo de 2021

Por Juan Carlos Aguiló

Como verán, esta nota ya tiene unos días. La guardé, después me fui unos días de vacaciones con mi familia, y ahora, en la búsqueda de retomar la actividad en mis blogs, la retomo porque me pareció que incluso tiene mayor relevancia que antes por la evolución de la pandemia, en Argentina y en el mundo.

Además, lo hago en una situación de mucha tristeza por la muerte por COVID de Lilian Montes. Ella me acompañó como preceptora en mi curso de 1º 2ª del Colegio Universitario Central, donde dictaba Latín. En esa época cursaba la carrera de Literatura en la F.F. y Letras de la UNCuyo. Se recibió, fue Profesora, Vice y Directora de la Escuela. Tenía 61 años y fue un golpe fuerte para mí.

¿Tiene algo que ver con lo que plantea tan bien Juan Carlos Aguiló (hemos compartido actividades en la UNCuyo)?

En un sentido sí, y voy a citar los párrafos finales de la nota que incorporo a mi entrada:

“La profecía autocumplida de los que alentaron los períodos de desfinanciamiento, desinversión y deslegitimación y, cuando ocupan el gobierno, acuden a las consultoras privadas para solucionar problemas de “gerenciamiento” y escasa “resiliencia” de las/os servidores públicos.

Es crucial confrontar estos discursos en la arena pública desmontando su pretendida neutralidad, develando sus intereses e historizando sus derroteros como una forma de contribuir a la disputa cultural ineludible, que persiga el desenmascaramiento del sentido común liberal como una de las tareas inevitables en la confrontación de las fuerzas democráticas, progresistas y populares con los sectores dominantes en la Argentina.”

Es mi intención colaborar en este poner en evidencia aquellos factores que están avanzando en un proceso hegemónico contra los proyectos nacionales y populares con terribles resultados, en muchos sentidos, no solo políticos.

Veamos el título de la nota: Aguiló destaca los aspectos del neo conservadorismo y del libre mercado como los dos rasgos relevantes de esta etapa del neoliberalismo y sus consecuencias en el mundo actual.

Personalmente, quiero avanzar en algunos aspectos que también signan a esta etapa, algunos mencionados en la nota, como “los problemas actuales de desigualdad global, debilitamiento de las democracias y degradación ecológica”, pero que considero importante resaltar en este intento –uno más- de colaborar en que nuestra clase media urbana comprenda que hay un plan global perverso, con el que está colaborando, en general por ingenuidad, por decirlo suavemente.

Creo que la pandemia permite visualizar y resaltar algunas consecuencias de este plan, que no es nuevo.

Algunas referencias:

Recordemos que fue el régimen de Pinochet desde 1973 el que, con sus “Chicago Boys” instaló un proyecto neoliberal y de ajuste en Chile. En Argentina fue, a partir del golpe de Estado de 1976, el gobierno genocida del Proceso de Reorganización Nacional el que empezó un plan semejante continuado por Gobiernos democráticos como los de De la Rúa, Menem y Macri.

Además de ejemplos como estos, tenemos que comprender que hay aportes teóricos que fundamentan esta declamada hegemonía del neo liberalismo.

Wikipedia lo sintetiza así: “liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado.”

Mencionaré un ejemplo de un aporte que en su momento tuvo mucho auge: el de Francis Fukuyama, que planteó la idea de que la democracia liberal —capitalista, se entiende— era el final de la Historia en tanto “punto final de la evolución ideológica de la humanidad”, que derivaría necesariamente en la “universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno.”

Es cierto que recibió muchas críticas desde el comienzo y que, además de la descalificación teórica, la realidad demostró la imposibilidad de que el resto del mundo aceptara ese modelo de “democracia” como forma de gobierno y gestión válidos, pero, en su momento, pareció que realmente estábamos entrando en un mundo nuevo, que nos llevaría a resolver todos los problemas que teníamos.

¿Por qué hago estas referencias en relación con esta nota y el contexto de la pandemia?

Porque quiero colaborar en la comprensión de que el mundo en que vivimos hoy está profundamente marcado por las consecuencias de este proyecto político que nos está poniendo en gravísimo riesgo de destrucción.

Encontré una nota de Diego Marinelli sobre la pandemia en el número 920 de la revista Rumbos que me parece interesante para compartir:

“EI cine catástrofe nos ha ayudado a entender nuestro lugar en la pandemia bastante mejor que los libros de historia. Sin faltarle el respeto a las crónicas de la gripe española de 1918, a comienzos del siglo XX no existía el contexto de la revolución tecnológica ni la descomunal circulación global de bienes y personas que definen la identidad-y la gravedad- de esta crisis del coronavirus. Allá por los comienzos de las cuarentenas duras, la película Contagio, de Steven Soderbergh, fue durante semanas lo más visto en los streamings de todo el planeta. Definía, con una certeza alarmante, lo que estaba ocurriendo (ocurriéndonos), pero en una visión que tenía varios años de anticipación: murciélagos infectando a cerdos en un mercado chino, gentes contagiadas que desperdigan el virus por todo el mundo, sistemas de salud colapsados…”

Está claro que el virus se ha difundido tan terriblemente en buena medida por la enorme cantidad de viajes en avión que hoy se realizan. Y esto tiene que ver con la globalización, ese proceso de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, tanto que incluso se llega a hablar de “aldea global”. Esto comenzó a mediados del siglo XX, continúa y ha hecho que en poco tiempo el mundo sea bastante diferente del que conocí (nací en 1946). A la vez ha posibilitado que el proyecto neoliberal haya desarrollado estrategias que le han dado enorme poder a las corporaciones de los países centrales.

La pandemia ha puesto en claro la enorme significación económica del turismo hasta el punto de que mucha gente concibe el viajar a otros países –muy remotos muchos- es una especie de paraíso soñado.

¿Cuánta necesidad hay de que gente de recursos económicos medios esté un año o más pagando un viaje all inclusive de pocas noches a Tailandia?

¿Se ve que lo que nos plantea Aguiló es importante, y tiene que ver con nuestra vida y la de nuestros descendientes?

Supongo que para la mayoría será evidente que muchos de los problemas que tenemos son consecuencia del proyecto neoliberal y su fracaso irremediable, que nos está llevando puestos.

La banalización de la vida que muestra el ejemplo de los viajes innecesarios como parte de un consumismo exacerbado desde las corporaciones que incluyen medios de comunicación propios que difunden lo que les haga falta para mantener y profundizar su poder económico y político, ha deteriorado la capacidad de análisis de los verdaderos valores de una vida significativa para nosotros y un futuro válido.

Hoy, domingo 11 de abril, el Diario Los Andes publica una nota de opinión (Miguel Ángel Gutiérrez https://www.losandes.com.ar/opinion/la-politica-de-la-ignorancia-y-la-sociedad-del-conocimiento/), en la que encontré un aporte más para entender la complejidad de la realidad, y la velocidad de las transformaciones en el mundo.

“La globalización de fines del milenio suponía un desafío al mundo organizado en naciones y mercados, homogéneos y permanentes. El covid19 cruzó toda actividad humana, en todas partes haciendo que la propia naturaleza -que ignoramos con entusiasmo- sepultara ideas y creencias sobre las que transitaba nuestra vida.

Las viejas y nuevas tecnologías -desde las antiguas TIC a las recientes: NBIC, RA/RV, AI, 3/4D, y 5/6G, entre otras- abren opciones para tentar nuevos caminos, suponen oportunidades, pero también riesgos, que suelen quedar ocultos por el lucro que guía a la innovación sin consideración de consecuencias que pueden generar, ni responsabilidades, lo que conjuga también conocimiento e ignorancia.”

Agrega:

“La globalización 2.0 muestra cambios en las fuerzas motrices de la primera: de la aceleración de la historia pasamos a la aceleración del futuro; de la dilución de las fronteras a la confusión de la noosfera de Chardin con la biosfera; y de la crisis del Estado-Nación a la crisis generalizada de Estados, instituciones, organizaciones, de la autoridad y las comunicaciones.

Del diseño de múltiples formas de sociabilidad pasamos al diseño de la vida y de la muerte. El hombre que renunció a Dios en la modernidad, confiado en la racionalidad y la ciencia, cayó en el desconcierto y la incertidumbre, que se alimenta de la falta de conocimiento y la ignorancia. Es necesario reconocer el nuevo mundo que surge frente a nuestros ojos, sumado al mental y físico de las personas, como contextos donde toda posible combinación, intercambio, y configuración de redes es posible.”

En este punto estamos, y es bueno sacar una conclusión política. Les propongo la mía:

Hemos vivido una etapa política en que pareció que se consolidaban los Gobiernos que desarrollaban el proyecto neoliberal. Es más, varios de esos Gobiernos en América Latina nacieron como producto de maniobras armadas por las corporaciones de los países centrales –claramente EEUU. Es bueno señalarlo cuando se está haciendo evidente la ilegalidad y corrupción de las estrategias que los llevaron al poder.

No he visto nunca antes Presidentes tan malos –en todo sentido- como Trump o Bolsonaro. Tan malos que las sociedades han reaccionado y se ha producido el hecho sin antecedentes de que pierdan sus reelecciones, como Trump o Macri.

En Perú habrá ballotage: el que ganó es Pedro Castillo, un maestro de izquierda. Es una oportunidad más para salir de Gobiernos neo liberales que no creen en un proyecto progresista para América Latina.

O sea que la democracia no acepta este neoliberalismo destructor y nefasto, lo que da esperanzas, pero para lograr una transformación global significativa (como la que hace falta en el tema de la crisis ambiental) es necesaria una mayor conciencia social y una acción organizada que parece difícil, pero que es el camino.

ESE ES EL DESAFÍO. HAGÁMONOS CARGO.

by ariza_adolfo | Mar 22, 2021 | Novelas y cuentos comentados

Cuando buscaba una novela para mi esposa en un mesón de una librería, encontré esta novela corta de Enríquez, a la que apenas conocía. Me atrajo por alguna razón todavía desconocida, y me la llevé.

Alcancé a leer unas páginas y la dejé: la narración de cómo Helena lleva a una fan de Fallen –una chilena adolescente- al suicidio, me impactó mucho. La describe así: “Había elegido bien, pensó Helena, antes de evaporarse en el calor del vagón. Era débil y estúpida y cobarde.”

Dejé de leerla. He dado clases en el Secundario durante más de cuarenta años y he estado con muchos adolescentes –algunos de los cuales deben de haber sido como Estefanía, una de esas adolescentes a las que cazaban las de la especie de Helena, las del Enjambre, fans no humanas, que “nunca dormían, como los tiburones.”

No pude sobrellevar, en ese momento, la dureza de ese mundo de ficción y volví la novela a la estantería de mi biblioteca.

Como ya he dicho, no suelo dejar novelas a medias, y retomé su lectura hace unos días. La leí casi de corrido, porque es muy atrapante esa historia del tipo de las que le gustan a Mariana Enríquez, historias de sectas, de monstruos, que le permiten adentrarse en la parte oscura e inexplicable de nuestras vidas

No es un hecho casual, ni circunstancial:

“Durante su infancia, Mariana Enríquez creció impactada por las historias de magia negra en las que creía fervientemente su abuela, y que le contaba mientras vivió en Lanús, un suburbio de Buenos Aires, junto a sus padres. Cuando se mudaron a Buenos Aires, a finales de los años ochenta, arranca la democracia, hay una profunda crisis económica y ella descubre la música punk, la cultura gótica y la literatura de terror. Durante un tiempo estudió periodismo para poder escribir crónicas de conciertos, y con 19 años publicó una novela, ‘Bajar es lo peor’, que tenía todo lo que tiene que tener una novela escrita con 19 años: drogas, sexo y autodescubrimiento juvenil.” (https://www.xataka.com/literatura-comics-y-juegos/mariana-enriquez-oscuro-mundo-gran-autora-literatura-terror-espanol).

Ella misma relata la influencia que tuvo sobre ella el Informe sobre ciegos, tercer capítulo de la monumental Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, y que se puede leer de forma independiente. Esta es una historia de terror psicológico en la que un hombre se obsesiona con que todos los ciegos del mundo estén confabulados en una conspiración.

Debo confesar que me costó comprender en su momento por qué Sábato lo incluyó y el sentido que tiene dentro del universo ficcional de la novela, pero lo real es que para Enríquez fue un elemento clave para su escritura.

Como en Informe sobre ciegos, Enríquez usa como entorno y espacio actuante de su ficción a ambientes urbanos, en algún caso, Buenos Aires y en Este es el mar, Santiago de Chile y Los Ángeles, o donde haya recitales de rock o esté radicada la banda de rock.

¿A qué se dedica el Enjambre?

Así se lo describe en la novela:

“El enjambre era vasto, eran muchas sus integrantes; pero no podían cambiar de rostro ni de cuerpo, tan sólo de ropa: les tocaba un único cuerpo humano. Y muchas integrantes del Enjambre se repetían en las fotos. Habían pasado sesenta años entre una foto y otra y, sin embargo, el mismo rostro adolescente lloraba en primera fila y había llorado tantas veces durante décadas y había aparecido en tantas fotos y nadie, jamás, se había dado cuenta”.

Son una especie de musas que se integran y sobrevuelan a esas/os adolescentes capaces de cualquier cosa para estar cerca de cantantes que aman sin límites. Son las responsables de que músicos como Kurt Cobain, Sid Vicious o Jim Morrison mueran de repente –aunque sus vidas sean un muestrario de adicciones que los llevarían seguramente a una muerte casi sorpresiva que será la clave para que se transformen en leyenda para siempre.

Ahora bien, en la autora lo real y lo imaginario se mezclan permanentemente. Recordemos la historia del “Club de los 27”: las estrellas del rock que murieron trágicamente a los 27 años: Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, y veremos cómo funciona el mundo que recrea Enríquez.

Helena era una más del Enjambre, del que quería salir, y fue elegida para llegar a ser una “Luminosa”, o sea una de las responsables de haber guiado a cada uno de los artistas que mencioné a ser una leyenda. Ella deberá lograr que el cantante de Fallen, James Evans, también llegue a ser una de esas leyendas con lo que ella pasará a formar parte de ese selecto grupo de seres de supra e inframundos: las Luminosas.

Pero, si no lo logra, desaparecerá.

Hay también una visión crítica del mundo del rock, del star system, en el que el valor musical tiene menos importancia que esos rituales místicos, construidos desde el conocimiento de la comunicación sociológica y la tecnología para reducir a esos fans a seres primitivos impulsados por emociones y pulsiones básicas e inmanejables.

He escuchado a más de una personalidad del rock quejarse de que este ha dejado de ser, no solo lo que fue, sino lo que le dio sentido y fin.

Es permanente –y muy atrayente, aunque tensiona la lectura- este ir y venir de la realidad a lo mágico, de lo simbólico a la descripción de sectores sociales en sus instancias más terribles y degradantes.

“Enríquez ve, como derivación de esa crítica social, a la ciudad también como una catedral de cemento y horrores. Decía en ‘Marea nocturna’ que su relación con el terror es un perfecto reflejo de la vida anónima e insensible en las ciudades: éstas y su ritmo acelerado te obligan a dejar que lo terrible, aunque suceda a nuestro alrededor, siga su curso. Y de ese modo te distancias del otro, del diferente. Todo ello (las casas, las ciudades, los niños, la sociedad) conforman el panorama aterrador que Enríquez refleja en sus cuentos, y que convierte en relatos de miedo con un uso único del folclore, las leyendas urbanas y la mitología.” (Xataka, link citado).

LAS MUSAS Y EL SUPRA E INFRA MUNDO

Las Musas son las divinidades inspiradoras de las artes, por lo tanto, tiene sentido que lleven a los artistas a ese punto supremo de lo que sería hoy la creación artística, pero ya mencionamos que el rock en la actualidad es distinto de lo que alguna vez fue.

O sea que el arte ya no es lo que era; y tampoco las musas son lo que las enciclopedias describen.

“En sus orígenes, Zeus creó el mundo y preguntó a los demás dioses si creían que se había olvidado de hacer alguna cosa. Le dijeron que sí, que faltaba algo capaz de expresar toda la belleza de aquella producción, algo que alabara ese mundo. Y así aparecen las Nueve Musas. Deidades, diosas con la función de inspirar a los auténticos artistas. O, dicho de una forma más exacta, de raptarlos. (http://vein.es/que-hay-detras-de-las-musas/)

Walter F. Otto –en la misma nota- dice que “las musas traen el canto de “lo divino que hay en el mundo”. Porque cuando raptan a un artista, este pronuncia todo aquello que merece la pena ser dicho. Lo más hermoso e importante, y lo más terrible. Lo que tiene la capacidad de trascender el tiempo y la persona y permanecer.”

Sería arriesgado decir que Enríquez tiene en cuenta esta visión al concebir a estas musas elusivas y terribles, pero tiene sentido.

Tengamos en cuenta que las musas tienen que preservar la magia, la inspiración, para permanecer vivas por siglos (las musas de Éste es el mar también).

Tienen reglas entre ellas, que todas las musas deben de cumplir. Y no todas las musas cumplen esas reglas (como Helena, que empieza a sentir como humana).

Algunas musas se saltan las reglas y, entonces, el resto debe hacer pagar a la musa que desafía las reglas su castigo por su traición. En esta novela, hay una relación mucho más protectora y empática, aunque la amenaza del castigo –terrible- siempre está.

Están las Imago, que nacieron de una gota de sangre y “enloquecen y torturan a quienes persiguen en la tiniebla”. Si ellas atrapan a James, “para él significaría una vida desgraciada y el olvido”. Son las tres erinias, diosas infernales del castigo y la venganza divina. En la obra aparece Megera (La de los celos) tatuada como las fans, y Erín, la mayor, la más terrible.

Está la Madre Hécate, diosa de la hechicería y lo arcano, con una antorcha en la mano.

Es una red oscura, y una red de mujeres, que también es un rasgo de la autora: siempre el sexo femenino es la fuente de poder mientras que los hombres son sujetos pasivos. James Evans, la estrella que va a ser leyenda, se deja llevar y se limita a tocar y ser tocado. Helena, convertida en su asistente, decide por él sin llamar la atención.

Voy a resistir la tentación de seguir penetrando en ese supra mundo que contiene a los fans y al rock. Vale la pena leerla.

Mariana Enríquez nació en 1973 en Buenos Aires. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Social, trabaja como subeditora del suplemento Radar del diario Página/12 y es docente de la Universidad Nacional de La Plata.

Su último libro, Las cosas que perdimos en el fuego, está siendo traducido a dieciocho idiomas y recibió el premio Ciutat de Barcelona a la mejor obra en lengua castellana.

VALE LA PENA LEERLA.

UN RECUERDO DE HACE MUCHO TIEMPO

Esta novela ha seguido actuando en mí: por ejemplo, el tema de las musas como guardianas de la magia y que, cuando raptan a un artista, éste dirá: “Lo que tiene la capacidad de trascender el tiempo y la persona y permanecer.” Hace unos momentos vino a mi recuerdo algo que aprendí –creo- en la Facultad de Filosofía y Letras, cursando Latín IV, con el querido Claudio Soria: poema en Latín es carmen, pero carmen también es canción, hechizo, conjuro, o sea es magia.

Tengamos en cuenta que la poesía nació unida a la música, de ahí que el término canción fuera aplicado a las composiciones en verso que cantaban los poetas.

En algún lugar, hoy, se encuentra todo esto, y lo he encontrado en Éste es el mar.

¿Ven por qué digo que hay que leerla?

by ariza_adolfo | Mar 15, 2021 | Temas políticos

En https://www.serargentino.com/ se explica el origen de la denominación de “gorilas” que usamos los peronistas y algunos otros.

“En Argentina, un gorila es un antiperonista, militar o civil. Pero todo comenzó por una broma involuntaria de un programa cómico.

En 1952 debutó en Radio Argentina La Revista Dislocada, creado por Délfor Dicásolo, con libretos de Aldo Cammarota y locución de Cacho Fontana. El ciclo fue transmitido por diferentes radios y canales de televisión hasta 1973, cuando fue prohibido por el gobierno militar de Lanusse.

Paralelamente, en 1953 se estrenó en Estados Unidos la película Mogambo, protagonizada por Clark Gable, Ava Gadner y Grace Kelly. En una de las escenas del film, Gable –quien personificaba a un seductor cazador de animales salvajes en África– está con Grace Kelly, quien estaba enamorada de él. En el fragor del romance, se escucha un fuerte rugido que provoca que la joven Grace se arroje en los brazos de Gable, quien para tranquilizarla le dice: “Calma, deben ser los gorilas”.

En 1955, esa escena inspiró al libretista de La Revista Dislocada para hacer un sketch en el cual un coro entonaba un jingle, que decía: “Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí”. Sin bien el sketch no tenía nada que ver con cuestiones políticas, el público lo interpretó como una alusión a lo que por entonces circulaba con sigilo: un movimiento subterráneo de tropas para derrocar a Perón.

Fue así como, luego del golpe militar llevado a cabo por la Revolución Libertadora, los peronistas comenzaron a utilizar el término gorila para calificar a los partidarios del golpe que desalojó a Perón y a todo aquel que estaba en contra del régimen peronista. Incluso hasta el día de hoy.”

Ahora bien, el término excedió los límites argentinos y a la referencia a los militares. En 1963 Fidel Castro dijo en un discurso:

“¿Y qué van a hacer los imperialistas? Se cocinan en su propia salsa y los gorilas toman el poder, claro que, apoyados por los gorilas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay también gorilas civiles y gorilas militares; los gorilas del Pentágono apoyan los gobiernos de gorilas con uniforme militar, y los gorilas del Departamento de Estado promueven gobiernos de gorilas vestidos de civiles, y tienen allí adentro sus contradicciones, y esas contradicciones se manifiestan en los países de América Latina.” (Wikipedia)

Creo que hay que analizar lo de gorila como sinónimo unívoco de anti peronismo, porque ser gorila es una concepción político ideológica anterior al peronismo que se refiere al rechazo –también emocional y profundo- de los movimientos con sesgo nacional y popular. También incluye a los populismos latinoamericanos que son movimientos populares, herederos del movimiento independentista.

El 17 de octubre de 1945 nació el Peronismo y, simultáneamente, el anti peronismo, que fue –y es- fundamentalmente gorila. Si no, ¿cómo calificar a los que hablaron de “las patas en la fuente” (expresión que tomó Leónidas Lamborghini para título de un poema que vale la pena leer) para aludir a los que marcharon para reclamar al Coronel Perón? ¿Qué diferencia hay entre decir “aluvión zoológico” (Diputado nacional Ernesto Sammartino, Unión Cívica Radical, 1947) y “negros villeros de mierda” como se escucha en las marchas anti Gobierno? ¿No fueron gorilas también los civiles que acompañaron el golpe de septiembre de 1930, que sacó del poder al Presidente Hipólito Yrigoyen?

Hemos visto en las marchas de las que hablo arriba a personas que llevaban con orgullo caretas de gorila como símbolo de su rechazo al peronismo, pero, a mi modo de ver, esta denominación de “gorilas” tiene un sentido más descriptivo que despectivo.

De última, la “grieta” tiene que ver con esto, lo nuevo tal vez sea la radicalización de esta posición de derecha, que hoy es fascista, violenta, xenófoba, “anti negros”. Además, en esta posición se enancan todos/as los/las que quieren sacar ventaja de la enorme desigualdad del mundo, y, sobre todo, de América Latina: grupos corporativos con intereses en la explotación de un mundo insostenible e insustentable (en estos grupos los medios tienen un rol preponderante, al igual que parte de la justicia, pero una parte poderosa).

En el tema de Sarlo, se encuentran las dos situaciones que menciono: la ideológica, con toda su historia y variantes, y el uso que da la derecha corporativa y política, con su estrategia de medios de comunicación, lawfare y corrupción, de ese modo de ser y sentir de un sector de nuestra clase media urbana y alta (el sector agrícola ganadero, por ejemplo).

Sarlo pertenece a ese sector, a pesar de alguna militancia en la izquierda, ya que en 1968 tuvo una breve militancia política en el peronismo de la CGT de los Argentinos y luego ingresó al Partido Comunista Revolucionario.

Por eso en el título de la entrada hablo de “gorilismo políticamente correcto”. Es una intelectual reconocida, más allá de que se hayan agitado las aguas con el lío de la vacuna, y hayan aparecido críticas y recuerdos polémicos, como el de un desencuentro con David Viñas, pero sería de baja estofa revolver estas cosas que, como se dice, mientras más lo hacemos, más olor sale.

No es la primera intelectual anti peronista, (y de izquierda) ni mucho menos. Cortázar se reconoció como “un anti peronista blanco”, las anécdotas de Borges son muy conocidas, Marechal (nada menos) sufrió todo tipo de descalificaciones y aun persecuciones por su militancia peronista.

O sea que nada hay de nuevo en esto, y los movimientos del campo nacional, como el Peronismo, conocen desde hace mucho distintas manifestaciones de ese orden.

Lo que hace la diferencia es el uso que menciono arriba, que tampoco es nuevo: los golpes de Estado de 1930, 1955, 1976 fueron cívico militares, tanto por el apoyo, como por la participación directa de civiles en la preparación, ejecución y gestión de esos Gobiernos de facto, pero, cuando se cambia de estrategia, a partir de los 80, y aparece el “… golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional” … “uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder” (Wikipedia), el gorilismo también se adapta a los tiempos.

Es cierto que es mejor que no te encarcelen, secuestren, fusilen o desaparezcan, pero también es cierto que la capacidad de fuego de quienes manejan esta estrategia, aunque más sutil, es mucho más poderosa.

La concentración de poder de estos grupos supranacionales es enorme: aprovecharon al máximo la globalización, la tecnología, los procesos pos “perestroika”, y todo lo que derivó de esa trasformación del mundo.

Mi objetivo es que se visualicen las causas y efectos de ese gorilismo, que no se lo magnifique (la difusión que ha tenido el tema Sarlo no es positiva), pero que se comprenda que no es neutro y que tiene implicancias importantes.

Hace poco se supo que Luis Majul en su programa explicó que él mismo visitó Comodoro Py e impulsó al fiscal Eduardo Taiano a citar y localizar a la intelectual para que ratificara o rectificara su denuncia mediática en sede judicial.

Ese es un procedimiento propio del lawfare, que también se usó en los golpes de Estado blandos que mencioné arriba.

Está claro que la declaración de Sarlo sobre que no había habido oferta por debajo de la mesa echó a perder la maniobra de Majul (¿hace falta que recuerde que este pseudo periodista forma parte del equipo que instaló La Nación+ para jugar un papel central en la estrategia de periodismo de guerra que ha elegido la oposición para tratar de volver al poder?)

No contaron que con que, Sarlo, intelectual aristocrática, tiene límites distintos de los de Patricia Bullrich, que no duda en presentarse en Formosa vestida de presa, para meterse en el tema local, y tratar de limar al Peronismo.

Por eso falló la maniobra, pero la intención de usar todo lo que esté a mano, incluida la Justicia, está presente, y lo seguirá estando.

Es cierto que es un recurso rastrero, indigno de llamarse político, pero nunca ha habido límites éticos en estas estrategias: así lograron echar a Dilma, con más rudeza a Evo, a Lugo, sacaron del juego político a Lula, por dar algún ejemplo.

SEAMOS CONSCIENTES, NO CAIGAMOS EN ESOS JUEGOS, QUE HAGAN POLÍTICA EN SERIO, QUE PRESENTEN ALTERNATIVAS.

ARGENTINA NECESITA UNA OPOSICIÓN QUE SIRVA PARA ALGO.

La tardía autocrítica de Sarlo: “No debí decir por debajo de la mesa”

https://www.pagina12.com.ar/328699-la-tardia-autocritica-de-sarlo-no-debi-decir-por-debajo-de-l

by ariza_adolfo | Mar 10, 2021 | Temas políticos

Yuval Noah Harari, historiador y filósofo israelí

La creencia en el libre albedrío es más peligrosa hoy que nunca antes

https://www.pagina12.com.ar/328117-la-creencia-en-el-libre-albedrio-es-mas-peligrosa-hoy-que-nu

En realidad, tenía pensado escribir sobre otro tema, pero me encontré con esta nota de Yuval Harari, del que ya he leído “21 lecciones para el siglo XXI”, y algún otro material.

Creo que en este autor se manifiesta claramente lo que pienso que es el Humanismo hoy: sigue siendo un sistema de pensamiento que pone en el primer plano de sus preocupaciones el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano, pero hoy atravesado por las transformaciones que la tecnología está incorporando a nuestras vidas.

Inmediatamente, me interesaron los conceptos que se enuncian en esta entrevista que le hizo Página 12 porque creo que en ella se sintetizan varias conclusiones claves para esta etapa pos pandemia.

La primera es bastante obvia: “La primera lección de la pandemia es que debemos invertir más en nuestros sistemas de salud pública”, pero lo que la hace relevante es lo que dice después: “Se han perdido muchas vidas debido a la incapacidad de los líderes mundiales para trabajar juntos. Ya ha transcurrido un año desde el comienzo de la crisis y, lamentablemente, todavía no tenemos un plan de acción mundial.”

Esta es una dura evaluación, pero la realidad la confirma, más allá de declaraciones políticamente correctas. Ahora bien, dice algo más: “Desafortunadamente, la forma en que hemos manejado la pandemia no inspira mucha confianza en que podamos manejar algo más complejo como el cambio climático o el aumento de la inteligencia artificial.”

Este es el hecho clave, porque no se refiere solo a lo que hicimos o dejamos de hacer, sino a los problemas agudos y terribles que amenazan la supervivencia de la humanidad. Creo, como Harari, que superaremos la mayor pandemia que ha sufrido la especie humana, pero los temas que menciona el autor requieren soluciones globales, organizadas y permanentes, y eso es lo que parece poco probable a la luz de la realidad.

No es un tema nuevo en mi blog; por ejemplo, https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2020/11/10/encontremos-en-la-utopia-de-un-mundo-sustentable-y-sostenible/, pero es necesario resaltar lo que plantea Harari, por el valor que tienen hoy sus aportes.

El autor cree que “tenemos el conocimiento científico para solucionar esta crisis, pero no la sabiduría política para hacerlo”. El tema es que la política concebida en la plenitud de sus posibilidades y efectos supone no solo tener sabiduría, sino tiene que ver con la capacidad y voluntad de construir el poder político necesario para poder modificar virtuosamente la realidad. En los problemas globales que mencionamos, esa construcción de poder supone que las naciones participen en organismos supranacionales que avalen e instrumenten los acuerdos formales que pondrán en marcha las medidas concretas que den solución a esta crítica situación. Es cierto que ya existen esos organismos, pero hasta ahora, no han desarrollado el poder político que hace falta.

Por eso, la advertencia de Harari suena real y terrible.

En relación con lo anterior, hay otro aporte del autor que me parece valioso, aunque no menos terrible:

“Si bien es común hablar del resurgimiento del nacionalismo, lo que estamos viendo en todo el mundo es el colapso de la solidaridad nacional y su sustitución por un tribalismo divisorio.” Personalmente, desde hace tiempo creo que se perciben retrocesos en muchas manifestaciones sociales: por ejemplo, nuestra clase media urbana sedienta de sangre de “negros villeros”, y capaz de ejercer la justicia por mano propia, aplicando la “Ley del Lynch” como en el lejano oeste americano del siglo XIX; o los libertarios que rechazan toda regulación del Estado y desprecian las políticas públicas que nuestra Nación concibió para su desarrollo y protección.

En ambas situaciones, y en otras varias, aparece el factor común del odio, incluso dentro de los mismos países, que impulsa a combatir y a destruir a ese enemigo que creen que los amenaza, aunque no sea así. Es cierto que no es tan casual: gobernantes como Trump y Bolsonaro empujaron –y empujan- a sus seguidores a mantener ese odio. En esto colaboran los medios de comunicación que los apoyan difundiendo noticias y conceptos que justifican esas actitudes violentas.

De todos modos, lo real y tremendo es que, en momentos en que es clave la unidad organizada de las sociedades nacionales e internacionales, se vaya en contra de lo que necesitamos para superar los problemas de la actualidad.

Harari ha insistido mucho en el tema de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización, no tanto por el riesgo de una invasión destructora de robots, sino por lo siguiente: “Hablo de una inteligencia artificial mucho más primitiva, que sin embargo es suficiente para alterar el equilibrio global”, sin embargo, cree que “podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sirva a todos los humanos, en lugar de a una pequeña élite. Por ejemplo, en lo que hace a cuestiones de vigilancia, en la actualidad los ingenieros están desarrollando herramientas de IA al servicio de los gobiernos y las empresas, para vigilar a los ciudadanos. Pero podemos desarrollar herramientas de IA que monitoreen a los gobiernos y a las corporaciones al servicio de los ciudadanos. Técnicamente, es muy fácil desarrollar una herramienta de IA que exponga la corrupción. Para un ciudadano individual, es imposible revisar todos los datos y descubrir qué políticos nombraron a sus familiares para trabajos lucrativos en el gobierno. Para una IA, eso tomaría dos segundos. Esto es algo que los ciudadanos pueden y deben exigir.”

Creo que son lecturas valiosas para lo que siempre planteo como objetivo: comprender la realidad en estas épocas en que conocer la verdad de lo que sucede es muy difícil, opacidad en la que colaboran ambos sectores políticos, aunque en bastante mayor grado la oposición macrista, que ya lleva varios años de práctica. Por ejemplo, hoy se difundió una fake que decía que Patricia Bullrich había ido a Formosa en el avión de Vicentín. Claro que era muy burda, más allá de todas las cosas reprochables que hace la ex Ministra de Seguridad de Macri, como declamar como defensora de los Derechos Humanos. Hoy en Formosa, discurseó disfrazada de presa, como ataque a Insfrán. Si una posible candidata a la Presidencia hace payasadas como esa, cuesta imaginar una propuesta política seria de la oposición

LEAMOS A HARARI Y A TODOS LOS QUE NOS AGREGUEN ELEMENTOS VÁLIDOS PARA EL ANÁLISIS DEL MUNDO EN QUE VIVIMOS.

SEGURO QUE NOS VA A SER ÚTIL.

Comentarios recientes