by ariza_adolfo | May 15, 2023 | Literatura comentada

Esta novela estaba en mi biblioteca, no sé muy bien desde hace cuando, pero no la había leído. Un día, mirando mis libros, la encontré junto otro libro del mismo autor que sí había leído, y con mucho interés, porque me pareció una buena manera de meternos en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende: una colección de cuentos bien narrados, con mucha intensidad.

Esa colección de cuentos se llama Tiro libre, fue publicada en Argentina dos meses antes del Golpe de Pinochet, y nunca circuló en Chile.

En cambio, Ardiente paciencia es una novela corta que fue publicada en 1985 por la Editorial Sudamericana en Buenos Aires.

“Es en Alemania donde (Skármeta) construyó la historia del cartero de Neruda: primero para la radio alemana y luego como un guion. Es el desarrollo de la película homónima que el autor había estrenado en 1983. La historia aparece como libro bajo el título de Ardiente paciencia, en 1985, pero luego del triunfo de la película de Michael Radford pasa a llamarse El cartero de Neruda. Esta obra ha tenido un éxito enorme, ha sido traducida a una treintena de lenguas, adaptada al cine, el teatro y la radio: “Existen más de cien versiones en el mundo”, asegura Skármeta. El compositor mexicano Daniel Catán creó una ópera basada en ella (él mismo escribió el libreto) que fue estrenada en la Ópera de Los Ángeles bajo el título de Il Postino con Plácido Domingo como Neruda y Cristina Gallardo-Domas como Matilde.” (Wikipedia)

No es un hecho muy común que una novela sea posterior a una película, pero tiene que ver con la historia del autor, como lo explica la misma Wikipedia: “Apasionado del séptimo arte, Skármeta ha escrito varios guiones, dirigido al menos dos películas y actuado en cinco. En 1973 escribió el primer guion -Victoria- para el director alemán Peter Lilienthal, quien dirigió el filme homónimo galardonado en 1974 con un premio en el Festival de Películas para Televisión de Baden-Baden.”

La biografía continúa, pero esto alcanza para la caracterización del escritor y explicar la belleza audiovisual de Ardiente paciencia.

Aquí se hace necesaria una aclaración: este análisis se hace desde mi visión y experiencia de mendocino que, como muchos otros, conocemos bastante a Chile, su idiosincrasia e historia.

Por eso, no me sorprende la invasión de tours de compras de turistas chilenos. Los he visto varias veces en otras épocas. De hecho, el reciente “Deme dos” de argentinos que cruzaban la cordillera a comprar de todo (hoy, cubiertas), no es más que uno de los tantos ejemplos de viajes de compras en ambos sentidos que conocemos en la historia de los dos países.

Por esa relación con Chile, el golpe de septiembre de 1973 de Pinochet es tan fuerte en mi memoria como en el libro, porque tiene que ver con el fin de la historia del joven Mario Jiménez –el cartero-, arrestado, como tantos/as otros/as por las fuerzas pinochetistas.

Ese día –uno de los más tristes de mi vida- estábamos en la casa de mi maestro Rodolfo Borello, en Godoy Cruz (hablo del equipo de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, que desapareció por la acción de los militares argentinos del Proceso de Reorganización Nacional, que continuaron la senda genocida de los golpistas chilenos), y era un velorio.

Una de nuestras compañeras de la carrera de Literatura, en pareja con un muchacho chileno, nos fue devuelta en un cajón poco tiempo después.

Hago esta digresión porque me parece importante para comprender mejor el contexto de la novela, y el valor de su canto de erotismo y poesía, en medio de la muerte y sufrimiento de tantos/as chilenos/as en eso que se ha llamado también “los años de plomo”, de los que hay muchos episodios en el siglo XX, en Europa y América Latina.

Mario Jiménez era un joven de 17 años, y la novela narra su relación con Pablo Neruda, al que admira profundamente, a pesar de no ser un lector previo. Sin embargo, llega a la esencia de la poesía a través de esta relación y su inmersión –es más que lectura- en el mundo poético de Neruda.

“La historia de se desarrolla en la localidad de Isla Negra, en Valparaíso, Chile, una zona portuaria y agrícola, no es una isla, y debe su nombre a que el poeta Neruda se refería a esa zona como Isla Negra, siendo rebautizada con ese nombre, anteriormente era conocida como Quebrada de Calbín. En ese poblado, según el relato del escritor Antonio Skármeta, vivía el joven Mario Jiménez, el cartero del pueblo.” (https://enciclopedias.com/c-erotismo/ardiente-paciencia/)

Es la narración de dos vidas entrelazadas –la del cartero y Neruda-, el que muere el 23 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe de Estado-, y esas historias tejen una narración sencilla, muy coloquial (llena de los modismos del habla de Chile), que me llenó de ternura a pesar del desenlace trágico.

No voy a exagerar cuando digo que la novela es una metáfora, muy audiovisual, si cabe la adjetivación, de la poesía, quizás en una comprensión total del valor de su esencialidad.

Pero es una esencialidad relacionada con la vida del hombre, su ser y sus luchas, como lo entendió Neruda.

Así lo expresa Gabriel Celaya, en el poema La poesía es un arma cargada de futuro (Cantos Íberos, 1955).

“Son palabras que todos repetimos sintiendo / como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. / Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. / Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos.”

En la novela se toma el momento en que Neruda dice el discurso que dio en ocasión de que le fue conferido el Premio Nobel de Literatura:

“Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía: ‘A l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes’, ‘Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades.’

“Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente.

Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre la confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso he llegado hasta aquí con mi poesía y mi bandera.

“En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esta frase de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres.

“Así la poesía no habrá cantado en vano;”

En el pueblito de San Antonio lo escuchaba mucha gente en una fiesta que organizó Mario, y que culminó con la narración con un ruidoso orgasmo en la misma cocina, y de pie.

Del discurso pasamos a lo que Mario consideró el mejor fin de la fiesta, y que Beatriz acompañó con su bella y pujante sexualidad:

“Y acto seguido promulgó un orgasmo tan estruendoso, burbujeante, desaforado, bizarro, bárbaro y apocalíptico que los gallos creyeron que había amanecido y empezaron a cacarear con las crestas inflamadas, que los perros confundieron el aullido con la sirena del nocturno al sur y le ladraron a la luna como siguiendo un incomprensible convenio, que el compañero Rodríguez ocupado en mojar la oreja de una universitaria comunista con la ronca saliva de un tango de Gardel tuvo la sensación de que una tumba le cortaba el aire en la garganta …

Doce segundos después de esta profecía, cuando los oídos de toda la concurrencia sobria, ebria, o inconsciente, apuntaban hacia la cocina como si un poderoso magneto los absorbiese, y mientras Alarcón y Guzmán simulaban limpiarse las sudorosas palmas en las camisetas antes de irrumpir en un trémulo acompañamiento, despegó el orgasmo de Beatriz hacia la noche sideral con una cadencia que inspiró a las parejas de las dunas (“uno como ese, mijito”, le pidió la turista al telegrafista), que puso escarlatas y fulgurantes las orejas de la viuda, y que le inspiró las siguientes palabras al cura párroco en su desvelo de la torre: “magnificat, stába, pange lingua, diez irae, benedictus, kirieleisón, angélica.”

Dejé unas horas el escrito, y volví, a ver qué podía agregar. Y siento que está bien, que está todo ahí: poesía, revolución, erotismo, vida en plenitud, las penas de América Latina, una narración bella y plena.

Y la poesía de Neruda.

Me parece un buen momento para leer esta novela, hoy, cuando hay muchos jóvenes que no vivieron estas épocas, como mis nietos/as de los cuales el mayor nació en 1990, en democracia, que se encuentran frente a proclamas libertarias con cantos a las derechas políticas, hoy cercanas o parte de planteos fascistas y violentos.

Aconsejo leer la novela en estos momentos, en los que muchos/as han olvidado el mal terrible que el fascismo ha hecho al mundo, apoyado por corporaciones económicas liberales y antidemocráticas.

Porque en estos mismos momentos, la novela nos pone frente a cómo vivir la existencia humana para el bien del mundo y en armonía con el universo. Y allí aparece la poesía, ese barco que puede navegar esa existencia hacia lo esencial, hacia el universo que fluye, con ardiente paciencia.

LÉANLA.

Literatura Comentada

by ariza_adolfo | Feb 15, 2023 | Literatura comentada

Recién leí esta novela (Buenos Aires, 1968), en enero de 2023, porque me la regaló mi hija. Nuevamente debo confesar, con vergüenza, que no conocía al autor, a pesar de lo que dice su biografía:

“Practicó todos los géneros literarios con igual brillantez: es sin duda uno de los maestros del cuento latinoamericano, sus novelas son deslumbrantes, sus obras de teatro revitalizaron la escena argentina en los años 60 y lo mismo puede decirse de las tres revistas que dirigió: El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Escribió los siguientes libros: Las otras puertas (cuentos, 1961), El otro Judas (teatro, 1961), Israfel (teatro, 1964), Cuentos crueles (cuentos, 1966), La casa de ceniza (novela, 1968), Sobre las piedras de Jericó (teatro, 1968), Las panteras y el templo (cuentos, 1976), El señor Brecht en el Salón Dorado (teatro, 1982), El que tiene sed (novela, 1985), Las palabras y los días (ensayos, 1989), Crónica de un iniciado (novela, 1991), Las maquinarias de la noche (cuentos, 1992), Ser escritor (ensayo, 1997), El oficio de mentir (entrevista, 1998), El Evangelio según Van Hutten (novela, 1999), El espejo que tiembla (cuentos, 2005), Desconsideraciones (ensayos, 2010) y los monumentales dos tomos de sus Diarios (2014 y 2019). Sus libros han sido traducidos a catorce idiomas.”

El autor la caracteriza así en el posfacio:

“Escribí la primera versión de este largo cuento o de esta nouvelle al fin de la adolescencia. La terminé en 1956. Tenía veintiún años, estaba en el servicio militar y habitaba el mundo gótico de Poe. La casa de los Usher y las habitaciones desniveladas del colegio de William Wilson, están, notoriamente, en el origen arquitectónico de La casa de ceniza; mi edad cuando la imaginé y mi incapacidad para la vida castrense son acaso su explicación psicológica. Nunca pensé seriamente en publicar esta historia, nunca la sentí como un hecho literario sino más bien como un homenaje o una despedida. Releyéndola, descubrí que me es menos ajena de lo que yo sospechaba: he encontrado en ella una idea análoga a la de El candelabro de plata; he visto, no sin asombro, párrafos idénticos a los que años más tarde imaginé inventar en Israfel.”

Incluso, la nota de Liliana Heker de la contratapa (es la autora del prólogo –brillante- de la novela) completa un panorama certero de la obra:

“La sombra tutelar de Edgar Allan Poe sobrevuela esta novela gótica en sus elementos más visibles: una mansión espectral, una muchacha hermosa, un artista enamorado hasta el desvarío y un secreto que amenaza continuamente el relato. Sin embargo, su trama nunca apela a lo sobrenatural o a lo fantástico. Simplemente nos arrima hasta el borde de la locura a través de la elocuencia sin escrúpulos de su protagonista. El artista torturado que aparece en estas páginas volverá a aparecer una y otra vez en la obra de Abelardo Castillo como ganzúa y llave maestra para entender su concepción del arte y la relación entre este y la vida.”

Está escrita en primera persona, como La caída de la casa Usher, y podríamos seguir encontrando similitudes y referencias, pero prefiero aconsejar su lectura: es una novela que se vive tan tremendamente como el ambiente en que se desarrolla y que le da nombre y la protagoniza, tanto como Wenzel, el pintor genial y maniático, incomprensible muchas veces, que diseña (junto con el judío europeo, comerciante en cuadros, que pone su fortuna a disposición del proyecto) la casa preparada para ser finalmente de ceniza.

Está claro que el artista torturado, genial y decadente, es el centro narrativo que impulsa todos los elementos que se desarrollan: la pintura (como en Dorian Grey le permite detener el futuro y lo hace sentir un dios que maneja la vida y muerte), la construcción de la casa, un laberinto bello e infernal, sin explicación (es maravilloso, dentro de lo fantástico, como un cuento de hadas), el amor por Isa, un ser de luz al que quiere preservar de la destrucción del tiempo.

El narrador en primera persona que cuenta la novela a un personaje de apellido Castillo es un espectador privilegiado de los sucesos que va tratando de comprender, así como al sentido de lo que busca Wenzel (el nombre se lo pone él, porque no lo tenía). Esa sucesión de descubrimientos que no sabemos si son reales. Él mismo dice “Un demente nos soñaba”.

Los límites entre la realidad, sea real o pintada, (también, real, por momentos), son imposibles de precisar: son sueños de un loco, imágenes de muerte que siguen viviendo, pero pueden envejecer y destruirse.

Es una novela atormentada, lo que no es una novedad en la obra de Castillo, y sentimos esa opresión que nos rodea, es más, diría que, si no la sentimos, no hay posibilidad de comprender lo que leemos.

Sería un error analizarla como una obra de juventud: es cierto que Castillo la escribió joven, pero la siguió corrigiendo porque era un obsesivo perfeccionista (Wenzel también lo era), incluso la releyó mucho y encontró cosas que después aparecen en otras obras.

Debo reconocer un problema central para producir una nota más profunda: no haber leído más de la obra de Castillo, pero la idea de este blog era esa, con sus ventajas y desventajas.

La caracterización de la novela como gótica me impulsa a agregar algo sobre este tema.

“La narrativa gótica es un género literario originado en Inglaterra a finales del siglo XVIII, relacionado con el género de terror. La narrativa o ficción gótica, que es ampliamente conocida por el subgénero del terror gótico, es un género o modo de literatura y cine que combina la ficción y el horror, la muerte y, en ocasiones, el romance.” (Wikipedia)

Muchas de esas historias se enmarcaban en la época medieval, o bien la acción tenía lugar en un castillo, mansión o abadía de este estilo arquitectónico. Lo intrincado de estos, llenos de pasadizos, huecos oscuros y habitaciones deshabitadas, se prestaba a crear ambientes inquietantes.

¿Cómo es la narrativa gótica de La casa de ceniza?

No deja de ser un mundo inquietante, extraño, en el que se entra y sale de lo paranormal sin entender por qué, y nunca sabemos si estamos viviendo –y creyendo que es la realidad- en el mundo de un loco, de su mente, sus ideas, sus creaciones: sus cuadros, la misma casa.

Insisto, genéricamente es una novela maravillosa, como los cuentos de hadas, donde todo es posible y no lo cuestionamos.

No es el ambiente medieval, y el terror lo crea Castillo desde la vida del pintor y su atormentada mente y su visión terrible del mundo.

En estas épocas, en que ha habido un florecimiento de las novelas de terror –excelentes, por lo demás- es muy interesante acercarse a leer esta novela de Castillo.

Personalmente, ya he abordado el tema en las siguientes entradas:

DISTANCIA DE RESCATE DE SAMANTA SCHWEBLIN (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2020/08/29/distancia-de-rescate-de-samanta-schweblin-por-adolfo-ariza/)

y

ÉSTE ES EL MAR DE MARIANA ENRÍQUEZ (https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2021/03/22/este-es-el-mar-de-mariana-enriquez-por-adolfo-ariza/)

Incluso me interesé por el género de terror en:

NOVELAS DE TERROR: ¿QUÉ ES EL MAL HOY?

TODOS LOS DEMONIOS ESTÁN AQUÍ DE MARCELO FIGUERAS POR ADOLFO ARIZA

https://www.miradasdesdemendoza.com.ar/2021/11/10/novelas-de-terror-que-es-el-mal-hoy-todos-los-demonios-estan-aqui-de-marcelo-figueras-por-adolfo-ariza/

Por eso, invito a los que les gusta este género, o les interese empezar a leerlo, a que lean esta novela.

Como suelo escribir. VALE LA PENA

VER MÁS LITERATURA COMENTADA

by ariza_adolfo | Jul 14, 2022 | Literatura comentada, Sin categoría

Mi hija me regaló Acerca de Roderer de Guillermo Martínez (Bahía Blanca, 1962), publicado en 1993, y que es su primera novela.

Ya había leído otras novelas de Martínez: Yo también tuve una novia bisexual (2011), Crímenes imperceptibles (2008), que fue llevada al cine por Álex de la Iglesia como Los crímenes de Oxford y La muerte lenta de Luciana B (2007), que fue adaptada por el director argentino Sebastián Schindel en la película La ira de Dios.

Esperaba una novela semejante a las que había leído. De Crímenes imperceptibles, Wikipedia dice: “novela de trama policial, que conjuga elementos tomados de la filosofía, matemática y otras ramas del saber, al narrar los actos de un asesino múltiple, cuyos crímenes siguen una serie aritmética, con intrigas, ambigüedades, lógica y teoremas matemáticos involucrados.

En la obra aparecen algunos sesgos ligeramente autobiográficos, dado que los protagonistas son un joven matemático argentino becado en Oxford y su profesor, un eminente especialista en lógica.

A lo largo de toda la novela, existen una serie de elementos simbólicos que, en tanto símbolos, remiten al lenguaje matemático, al álgebra y a la lógica, dentro de una estructura narrativa de policial inglés clásico.”

De La muerte lenta de Luciana B leo una sinopsis de Librenta:

“Diez años después, nada queda en Luciana de la muchacha alegre y seductora a la que el famoso escritor Kloster dictaba sus novelas. Tras la trágica muerte de su novio y, después, uno a uno, las de sus seres más queridos, Luciana vive aterrorizada, atenta a cada sombra, cada persona que pasa a su lado, con la sospecha de que esas muertes son parte de una venganza metódica urdida en su contra, un círculo que sólo se cerrará con la séptima víctima. En la desesperación más absoluta, recurre a la única persona capaz de adentrarse en el siniestro universo de Kloster. Los cuadernos de notas de Henry James y una Biblia de Scofield serán claves en un pasaje sin retorno a la región más primitiva del mal.

¿Podría un asesino simular cuidadosamente el azar, concebir una geometría de muertes y quedar impune? ¿Cuál es el castigo para el que nos ha despojado de todo y nos ha causado el máximo dolor?”

Hay elementos comunes en estas dos novelas: son policiales, o sea que, en ellas se usa la observación, el análisis y la deducción para resolver un enigma, normalmente un crimen, y encontrar al autor y el móvil; también hay referencia a las matemáticas y a la filosofía, particularmente a la Lógica.

Acerca de Roderer es distinta, no hay un crimen a resolver en el inicio, pero sí un camino hacia una muerte personal, que se va haciendo inevitable, aunque no lo sepamos hasta el final. Sin embargo, la narración construye un camino de suspenso hacia el desenlace de una manera propia de la novela policial.

El comentario de La muerte lenta de Luciana B menciona al mal y acá encontramos un tema que hay que mencionar para comentar Acerca de Roderer.

El mismo autor dice en Literatura y racionalidad, publicado en La Nación, en 1994:

“Así, la racionalidad es un proceso. Un proceso que avanza entre contradicciones, aproximaciones sucesivas, límites difusos y teorías siempre precarias, siempre provisorias, en la tierra de nadie de la realidad.

Mirando por un momento las cosas de este modo, mirando a la razón como una facultad viva y cambiante, tiene sentido preguntarse si no será posible refundar el entendimiento sobre una nueva forma de racionalidad, más ampliada, más sutil, más potente, que escape por igual a Kant y a Gödel y de la cual la razón filosófica tal como se conoció hasta ahora sea un caso “limitado” y particular. Mi novela Acerca de Roderer es una ficción en torno a esta pregunta, que equivale en el fondo a preguntarse sobre la posibilidad o imposibilidad de reinstalar una visión prometeica en esta época de pactos fáusticos.”

Esta afirmación contextualiza con claridad la novela que quiero comentar. Y hace necesario desarrollar el tema de los mitos de Fausto y Prometeo, tan presentes en la historia de la cultura occidental.

“En la mitología griega, Prometeo (en griego antiguo Προμηθεύς, ‘previsión’, ‘prospección’) es el titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses en el tallo de una cañaheja, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo.” (Wikipedia)

Esto trajo a la sociedad beneficios importantes para su prosperidad. De allí, que el adjetivo prometeico sirva para calificar a aquella persona cuya actitud le da al Hombre conocimientos transcendentes que elevan su espíritu hacia lo épico; lo ético o lo místico, mejorando su condición y haciéndolo mejor.

En cambio, Fausto es “un hombre inteligente y de gran éxito, pero también insatisfecho con su vida, por lo que hace un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio del conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. La historia de Fausto, que remite directamente al tema de Job (el justo que sufre injustamente), es la base de muchas obras literarias, artísticas, cinematográficas y musicales. “Fausto” y el adjetivo “fáustico” implican una situación en la que una persona ambiciosa renuncia a la integridad moral para alcanzar el poder y el éxito durante un plazo limitado.” (Wikipedia)

O sea que lo fáustico se refiere al hombre que abandona los principios y valores personales para conseguir conocimiento, riqueza u otros beneficios.

Esta visión dicotómica, de algún modo es un planteo de “blanco y negro”, con claras implicancias morales, y tiene que ver con la misma concepción de lo que es –o debiera ser o buscar-el SER humano.

Esta valoración es la que lleva a la búsqueda del fuego de Prometeo que hacen los protagonistas de la novela: Gustavo Roderer y el narrador (nunca supimos su nombre), dos adolescentes que viven en un pueblito imaginario al lado del mar –Puente Viejo- y que se conocen en el Bar Olimpo donde se jugaba al ajedrez –también al billar, un clásico bar argentino de otras épocas.

Se enfrentan al ajedrez –el narrador era un ajedrecista que se preparaba para el Torneo Abierto Anual- y Roderer lo vence sin dificultades.

Luego, explica lo que significaba el ajedrez para él:

“-Es que el ajedrez … -dudó, como si fuera a encogerse de hombros-. Nunca me interesó demasiado. Era sólo un experimento; un modelo. En pequeña escala, por supuesto.”

Su búsqueda era de otro nivel y tiene que ver lo que dijo el autor: es una búsqueda a lo Prometeo, pero un Prometeo de hoy, de esta etapa de la humanidad, con toda la historia del pensamiento como base, y sin límites: un viaje hacia lo desconocido, y aterrador.

Algo más dice el autor:

“El error, siempre el mismo, está en considerar el dominio de lo racional de una manera injustamente estrecha, como un conjunto acabado e inmutable de operaciones lógicas, una especie de tabla definitiva de silogismos; en una palabra, confundir a la razón con la parcela que utilizan, sobre todo, los matemáticos y los científicos. Pero ni siquiera en estos dominios la razón es algo acabado y rígido: así, por ejemplo, Lobachevsky, al negar el quinto postulado de Euclides, no solo expandió la geometría sino también la razón matemática, y en la física contemporánea dar un modelo adecuado para el mundo subatómico equivale a encontrar una lógica suficientemente elástica para explicarlo.” (Literatura y racionalidad,1994)

Gustavo Roderer y el Narrador son los protagonistas-antagonistas que transitan caminos paralelos en sus vidas que se cruzan en un mundo lleno de acechanzas y tentaciones. Ambos buscan realizar sus destinos, el sentido de sus vidas.

Se enfrentan a lo mismo: lo demoníaco y lo maligno, la seducción de las mujeres, las formas precarias de existencia, la droga, la guerra e incluso la muerte, pero sus búsquedas son de distinto orden. Comparten un lapso en el Colegio, al que Roderer acepta ir por obligación, pero sin prestar ninguna atención a sus profesores, lleva sus libros (filosofía, arte, ciencia, historia), lee y anota lo que le interesa.

En cambio, el narrador es un muchacho brillante, que quiere realizarse por los caminos comunes que le ofrece la vida y triunfar en ellos. Elige estudiar Matemáticas (Roderer se lo aconseja porque la Filosofía y la Teología están muertas), se va a estudiar a Buenos Aires y, luego, consigue una beca para Cambridge.

Es claro el sesgo autobiográfico en este personaje como en Crímenes imperceptibles, pero me parece que Roderer es también el autor, y comparte su búsqueda ontológica –que incluye la pregunta de qué es la Ontología.

Es llamativo el hecho de que Roderer alcanza –a costa de sí mismo- a entrever algo de lo que buscaba, pero no sabemos lo que es, salvo que pareciera que entró a un mundo que está más allá y más arriba.

Es Prometeo y Fausto a la vez, y esto último tal vez explica su desenlace trágico, el que, sin embargo, lo haya hecho también Prometeo.

No es casual que esta novela haya sido analizada desde una perspectiva teológica:

“En este ámbito se despliega el conflicto de Roderer como un problema espiritual que atañe específicamente a la esfera del conocimiento y desemboca en la viejísima tentación: ser como Dios, ocupar el lugar de Dios, que concreta lo que se conoce como mysterium iniquitatis. Si bien este hecho está en la intención del protagonista desde el principio, el lector accede al mismo mediante los sucesivos descubrimientos y comentarios del Narrador, quien juega contrapuntísticamente con Roderer. La búsqueda del conocimiento total, “soberbio y virtuoso”, la persecución del logos divino, es realizada por Roderer a través de una lectura y relectura obsesiva de textos de diversa especie, actividad que lo lleva a dejar la educación formal y a vivir en una permanente vigilia pensante.” (Alicia Inés Sarmiento, Acerca de Roderer de Guillermo Martínez: el mysterium iniquitatis en el fin de siglo literario, CUADERNOS DEL CILHA. Nº 7/8 (2005-2006).

Para explicar mysterium iniquitatis (el misterio de la iniquidad o el mal) copiaré esta cita de Juan Pablo II (Audiencia General, 1984):

“Al intentar reconstruir una imagen sintética del pecado, nos servimos también de todo lo que dice de él la variada experiencia del hombre a lo largo de los siglos. Pero no olvidamos que el pecado es en sí mismo un misterio de iniquidad, cuyo comienzo en la historia, y también su desarrollo sucesivo, no se pueden comprender totalmente sin referencia al misterio de Dios-Creador, y en particular del Creador de los seres que están hechos a imagen y semejanza suya. Las palabras del Vaticano II que acabamos de citar, dicen que el misterio del mal y del pecado, el “mysterium iniquitatis”, no puede comprenderse sin referencia al misterio de la redención, al “mysterium paschale” de Jesucristo, como hemos observado desde la primera catequesis de este ciclo.”

Tampoco es casual que el narrador vaya a la casa de Gustavo a buscar un libro ficticio de un autor inexistente, cuyo título es La Visitación y su argumento y la discusión posterior remiten a la novela Doktor Faustus de Thomas Mann. El narrador y Roderer toman un café hablando de ella. Esa conversación es clave para entenderla.

En relación con episodio de un personaje de la novela con una prostituta, Gustavo dice lo siguiente:

“Ese romance con la prostituta, ¿no es un poco decepcionante? Por lo menos, hay que reconocer, es extraño. Extraño, por supuesto, respecto de la personalidad de Lindström, la aventura en sí es muy vulgar, casi un lugar común de la literatura; se nota incluso que a Holdein le incomoda contarla: está narrada, y no por puritanismo, del modo más indirecto posible, y como no puede justificarla termina hablando de una “transformación química” en la naturaleza de Lindström. Toda la historia parece insertada. ¿Pero por qué necesitaba incluirla?

-Se explica más adelante -dije yo-: representa la perdición, el acto en que Lindström sacrifica su salvación.

-Se dice eso, es cierto; pero no deja de sonar como una justificación a posteriori, un esfuerzo de astucia para no retroceder ante lo escrito, para salvarlo yendo más allá, y en el fondo sólo consigue empeorar las cosas. Porque el amor puede provocar mil caídas, pero no la perdición. Es un terreno demasiado resguardado por lo divino; en todo abrazo, aun en el que pueda parecer más depravado, hay un vestigio religioso, un eco de la comunión. -No necesito decir lo desconcertantes, lo insólitas que sonaban en su boca palabras como “amor” o “abrazo”. Y sin embargo yo no dejaba de sentirme algo impresionado, porque Roderer, que después de todo tenía la misma edad que yo, parecía saber hondamente de qué estaba hablando. -La perdición -dijo y su voz vibró por un instante, antes de recuperar la frialdad de siempre- se supone que es un acto solitario, a espaldas de todos los hombres; un acto, además, que debe ser tan terrible como para desafiar una misericordia infinita. Hay en realidad una sola ofensa a Dios sin retorno: el intento de suplantarlo

-El asesinato como en Dostoievski –dije yo.

-O el conocimiento –y debió advertir en mí un gesto de sorpresa porque añadió secamente – No por supuesto las cuatro o cinco leyes con que se entretienen los hombres; no las sobras, la cuota de sabiduría tolerada, sino el verdadero conocimiento, el logos, que resguardan juntos el diablo y Dios.”

Eso –el Logos– es lo que busca Gustavo. Es una aventura espiritual – ¿un viaje hacia el Sol, como Ícaro? – en la que parece haber un pacto mediante el cual Roderer consigue tiempo para alcanzar la meta de la iluminación, tiempo que habría de convertirse en el de su propia y breve vida solitaria y enferma, gracias al consumo de opio para alcanzar los estados de mayor lucidez.

No hay manera de que intente ahondar más en esta obra–una nouvelle, en realidad-, aunque quedan varios temas posibles.

Me ha dado mucho trabajo cerrar esta entrada, porque es una narración que cumple el pensamiento del autor, hablando de la novela:

“es un artefacto autónomo, con sus propias leyes y artificios, que no tiene por qué guardar correspondencias con los modos y usos en que se confunden poder y lenguaje en el mundo prosaico y real y político que le toca (al autor) como ciudadano. Cualquier escritor sabe también que debe crear su propio registro, su retórica para cada nuevo libro, como una lengua dentro de la lengua y que esa selección, ese proceso de “extrañamiento” debe independizarse y enfrentar no sólo la lengua del poder, sino también las fuerzas anodinas de la costumbre, el peso de lo “ya hecho”, las diferentes tradiciones, la historia de la literatura.” (2005)

ES UNA NOVELA DISTINTA, QUE VALE LA PENA LEER, AUNQUE TENGA MOMENTOS DE PLANTEOS TEÓRICOS PROFUNDOS, COMO ALGUNOS QUE HE CITADO, PERO ASÍ ES EL TEMA QUE SE ABORDA.

#AcercadeRoderer #GuillermoMartinez

by ariza_adolfo | Jun 14, 2022 | Literatura comentada

Arg-é Bam (ارگ بم en persa, Ciudadela de Bam) era la mayor edificación del mundo realizada con barro moldeado, combinando técnicas como el adobe y el tapial. Se encontraba en Bam, una ciudad de la provincia de Kermán, en el sudeste de Irán. Junto con sus alrededores está considerada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. La enorme ciudadela, situada en la ruta de la seda, fue construida con anterioridad al año 500 a. C. y continuó siendo habitada hasta 1850. No se sabe con certeza la razón por la que fue abandonada.

El 26 de diciembre de 2003 la ciudadela fue destruida casi por completo por un terremoto, junto con gran parte de Bam y sus alrededores. Pocos días después del terremoto, el presidente iraní Mohammad Khatami declaró que la ciudadela sería reconstruida. (Wikipedia)

“El lugar, además, inspiró “El desierto de los tártaros”, una de las grandes obras maestras de la literatura del siglo XX.

La ciudadela, que según algunas fuentes está toda derrumbada, es la famosa Fortaleza Bastiani del libro escrito por Dino Buzzati y publicado en Italia en 1940, símbolo y mito del escenario de la espera existencial en la que se deteriora una vida.” https://cadenaser.com/programa/2021/08/22/un_libro_una_hora/1629619208_421683.html

Allí Valerio Zurlini filmó en 1976 la versión cinematográfica de “El desierto de los tártaros”.

Mi primera impresión, al comenzar la lectura, fue dubitativa: me parecieron largas las descripciones y muy minucioso el relato, como sucede en la cabalgata del oficial Giovanni Drogo, el protagonista, hacia su primer nombramiento en la Fortaleza Bastiani.

Inclusive me llamó la atención el prólogo de Jorge Luis Borges, del que cito el final:

“Este libro, que es acaso su obra maestra y que ha inspirado un hermoso filme de Valerio Zurlini, está regido por el método de la postergación indefinida y infinita, caro a los eleatas y a Kafka. El ámbito de las ficciones de Kafka es deliberadamente gris y mediocre y sabe a burocracia y a tedio. Tal no es el caso de obra. Hay una víspera, pero es la de una enorme batalla, temida y esperada. Dino Buzzati, en estas páginas retrotrae la novela a la epopeya, que fue su manantial. El desierto es real y es simbólico. Está vacío y el héroe espera muchedumbres.”

No veía la epopeya, solo el relato de la vida de los militares en la Fortaleza Bastiani, un lugar perdido entre montañas altísimas, y asomado al desierto del Norte, por el que alguna vez atacarán los tártaros. pueblos enemigos del norte, a los que desde hace muchísimos años no se los ve.

Aquella antigua misión en el presente ha perdido interés por lo que la actividad militar se ha reducido a una rutina repetitiva, casi sin sentido, un mero trámite administrativo de cambios de guardia y protocolos de defensa sin ningún justificativo.

Drogo, como los otros militares que están allí, acepta –inclusive lo elige- vivir y consumir su vida en esa Fortaleza ya descuidada, aunque con buena comida como se menciona en la novela.

A pesar del detalle de la descripción de la fortaleza y del paisaje donde está enclavada, nos queda la sensación de estar ante un espacio difuso, inasible. Podría ser un paisaje alpino, pero esa ventana rodeada de montañas agudas frente a un desierto, que podría ser africano, nunca se siente como real, sino como algo casi imposible.

Tampoco la vida en la Fortaleza parece real: es cierto que la vida militar se muestra con detalle, y Buzzati es un buen escritor, pero nunca nos sentimos convencidos de que todo eso pase de verdad. La gente –como Drogo cuando llega o a la Fortaleza o cuando lo sacan enfermo, muchos años después, en su viaje final-, se mueve a caballo o en carroza, por lo que podría ser en el siglo XIX, pero eso es también parte de la vaguedad que instala la novela. Más bien, todo eso simboliza otra cosa: es una metáfora de cierto tipo de vida que a alguna gente – ¿a toda? – le pasa.

“No hay escenas felices, ni alegres, todo es rigor militar llevado al máximo extremo, que por momentos roza el absurdo.

Estos elementos hacen que la crítica coloque su obra en la misma línea de Kafka. Siempre hay un inocente solitario que es víctima del sistema. Ciudadanos K.

De planteamiento kafkiano, El desierto de los tártaros analiza en profundidad el tema de la postergación, el aplazamiento, la pasividad existencial del individuo, sin lucidez que le permita cuestionarse la posibilidad de estar equivocado. No se atreve a vivir el futuro, como si el tiempo no huyera de su lado, porque para él, ese futuro nunca llega.” (https://elplacerdelalectura.com/2013/02/el-desierto-de-los-tartaros-de-dino-buzzati.html)

Esta síntesis es buena, y, además nos lleva –como Borges- a Kafka.

Es real que la vida de Drogo nos deja esa sensación kafkiana: su vida transcurre –desde ese camino final a la fortaleza hasta su final, cerca de la edad del retiro, solo y enfermo-, sin nada que la haga, en alguna manera, valiosa.

Ya describí el ambiente de la Fortaleza, y esa vida repetitiva, con rutinas absurdas, que incluso llevan a que un guardia mate a otro por no dar una contraseña, también podría analizarse como kafkiana.

Quiero comentar un hecho que me parece relevante: la novela es de 1940, y ese contexto de guerra, después de que el mundo vivió la Primera Guerra –la Gran Guerra, la que iba a terminar con todas las guerras-, la crisis de 1929, la Guerra Civil española, terrible y cruel, y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial, hacen que la desesperanza y el pesimismo invadan a la humanidad, y, por supuesto, a los escritores.

Por ejemplo, en Argentina, Alfonsina Storni y Horacio Quiroga (aunque este tenía una enfermedad terminal) se suicidan.

La realidad es que a lo largo de toda la novela sentimos que estamos frente a una realidad patética, melancólica e inquietante. Veamos el final:

“El cuarto se había llenado de obscuridad, sólo con gran esfuerzo se podía distinguir la blancura de la cama y todo lo demás estaba negro. Al cabo de poco saldría la luna.

“¿Tendría tiempo, Drogo, de verla o debería irse antes? La puerta del cuarto palpitaba con un crujido ligero. Tal vez fuera un soplo de viento, un simple remolino de aire de aquellas inestables noches de primavera. Tal vez fuese, en realidad, ella quien entrara, con paso silencioso, y ahora estuviese acercándose al sillón de Drogo. Haciendo fuerza, Giovanni levantó un poco el busto, se arregló con una mano el cuello del uniforme, echó otro vistazo afuera por la ventana, un brevísimo vistazo, para su última ración de estrellas. Después, en la obscuridad, aunque nadie lo viera, sonrió.”

Esta sonrisa, punto final de una vida dilapidada a la espera de la noticia de que, finalmente, llegan los tártaros, es uno de los pocos actos que significan una esperanza de que algo ha valido la pena.

Hay una situación semejante: en una excursión a la montaña para ver si había realmente enemigos, el Teniente Angustina se deja morir de frío, arropado solo con su capote en una posición que le recuerda algo a Drogo:

“Había, en una sala de la Fortaleza, un viejo cuadro que representaba el final del príncipe Sebastián. Mortalmente herido, el príncipe Sebastián yacía en el corazón del bosque, apoyando la espalda en un tronco, con la cabeza un poco abandonada hacia un lado, el capote cayendo en armoniosos pliegues; nada había en la imagen de la desagradable crueldad física de la muerte; y al mirarlo nadie se asombraba de que el pintor le hubiera conservado toda su nobleza y una suma elegancia.”

Y así describe el final de la vida del Teniente Angustina:

“Cuando el viento hizo una pausa, Angustina levantó unos centímetros la cabeza, movió despacio la boca para hablar, le salieron sólo estas dos palabras: «Mañana habría…», y después nada más. Dos palabras sólo, y tan débiles que ni el propio capitán Monti advirtió que había hablado.

Dos palabras, y la cabeza de Angustina se dobló hacia adelante, abandonada a sí misma. Una de sus manos yació blanca y rígida dentro del pliegue del capote, la boca consiguió cerrarse, de nuevo en sus labios fue formándose una sutil sonrisa.”

Se deja morir con la nobleza y el heroísmo que no tenían su triste vida de oficial en la Fortaleza.

Así se cierra el capítulo:

“Al renegar Monti, le respondió sólo, desde el precipicio negro, la voz del viento. «¿Qué querías decir, Angustina? Te has marchado sin terminar la frase; quizá era algo absurdo e insignificante, quizá una absurda esperanza, quizá incluso nada».

¿Alcanza esto para romper la sensación –mejor la certeza- de “la infinita postergación” que menciona Borges?

Tal vez para esa época terrible, lo fuera.

Repito la novela es una metáfora de la vida, en la que aparecen los más hondos problemas de la existencia humana: la seguridad como valor contrapuesto a la libertad (Drogo renuncia a la mujer por la que había sentido amor, para volver a encerrarse en la Fortaleza), la progresiva resignación ante el estrechamiento de las posibilidades vitales de realización, la frustración de las expectativas de hechos excepcionales que cambien el sentido de la existencia.

En este momento del comentario, siento que valió la pena la lectura.

Fue una inmersión en un micro mundo en el que se manifiestan vidas y sus modos de resolver la existencia.

Podrían parecer solo vidas grises y sin sentido, pero muchas vidas son así y, en las épocas de crisis existencial, pueden llegar a la conclusión de que la vida no vale la pena, ya sea que me deje morir, o me suicide, o, como Drogo, transcurra tristemente hasta el fin de sus días.

Esta es una época parecida, en la que cuesta encontrar motivos de esperanza para mantener la vida en alto.

Formar parte de este micro mundo durante la vida de Drogo me ayudó a visualizar el riesgo y las consecuencias de afrontar la vida con pasividad existencial, sin capacidad de plantearse alternativas, ni de tener el valor y la fuerza para realizar una vida mejor.

Tal vez esta sea la epopeya que menciona Borges.

Eso solo justificó la lectura.

Además, es una buena novela, brillantemente escrita, con un manejo excelente de los tempos de la vida de los personajes.

LÉANLA, Y DÉJENSE LLEVAR A ESE MUNDO, OPRESIVO EN MUCHOS MOMENTOS, ES UNA MANERA DE COMPRENDER MEJOR LA VIDA, DE AYER Y DE SIEMPRE.

#ELDESIERTODELOSTARTAROS #DINOBUZZATI

by ariza_adolfo | Jun 3, 2022 | Literatura comentada

Esta entrada requiere una introducción distinta porque en ella se da una situación particular y original.

Fui a la Librería García Santos a consultar si tenían un libro que quiero comentar (El Dilema Humano de Joan Cwaik). Se lo consulté a Pilar García Santos, que estaba charlando con una persona a la que no conocía. Mientras Pilar iba a ver si tenía el libro, me puse a hablar con ella. Durante la charla, comenté mi actividad en este blog, y mi interlocutor me ofreció regalarme un libro, porque le interesaba que lo leyera y comentara. Por supuesto, acepté el ofrecimiento porque siempre apoyaré a los autores locales, y me pareció un gesto muy valioso.

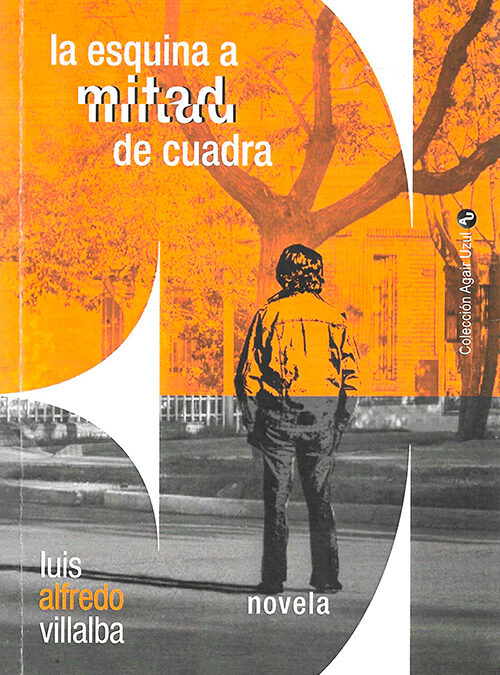

La persona es Luis Alfredo Villalba y el libro, La esquina a mitad de cuadra.

“Luis Alfredo Villalba nació en Mendoza en 1939. Es poeta, narrador y guionista. Escribió y dirigió Fiestas de la Vendimia nacionales y departamentales. Es docente de cine. Realizó guiones y montaje de largometrajes experimentales.”

“Publicó su primer cuento en Los Andes, en el año ’66, con el apoyo de Antonio Di Benedetto. “A lo largo de mi vida he hecho búsquedas personales apartándome de las reglas rígidas de los géneros”, reflexiona.” (https://www.losandes.com.ar/foto-360-luis-villalba-escritor/)

Estos dos párrafos me parecen muy importantes para empezar a comprender la novela. No es trivial este interés por nuestra Fiesta de la Vendimia y por el cine. Es más, en alguna entrevista dijo que después de ver por primera vez el Acto Central se propuso dirigirla alguna vez, como lo hizo.

El formato de la Fiesta y el del cine marcan su modo de escribir literatura y de asomarse a la vida.

Después de entregarme la novela, me dijo:

-Esta es una novela surrealista.

Me llamó la atención esta afirmación, porque sentí que suponía una síntesis grande y profunda.

Según Wikipedia; el surrealismo “fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. La RAE lo describe como “movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente.

El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezcladas a una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según André Breton, “convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una súper realidad”.”

El término lo usó por primera vez por Guillaume Apollinaire en 1917, aunque André Breton es la figura central del Movimiento.

He introducido esta descripción del movimiento porque me parece que en él se encuentra mucho de lo que se manifiesta en las búsquedas del autor y en la novela.

Por ejemplo, fue un movimiento revolucionario, que en muchos de sus representantes se acercó al comunismo y al anarquismo.

Del dadaísmo tomó técnicas de fotografía y cinematografía, llevó el concepto del collage a la creación de objetos, sin importar la congruencia. También se manifiesta en la literatura, y, específicamente, en la novela de Villalba

Se deshizo de la tradición cultural, tanto en los contenidos como en lo formal, y creó libre y disruptivamente.

Esto también se manifiesta en la novela.

En efecto, es una novela surrealista. Tengamos en cuenta que, si bien no se prolongó mucho temporalmente, el surrealismo influyó en la obra creativa de varios creadores, como Dalí, Picasso, Frida Kahlo (“Yo no pinto sueños… pinto mi realidad”, dijo ella). En Argentina, Cortázar y Alejandra Pizarnik recibieron su influencia, aunque solo fuera en ciertos momentos de su evolución literaria.

En la entrevista de arriba, se lee:

“El absurdo y el contrasentido es, según Luis, el camino más lúcido para abrazar una realidad. “La mentira del Realismo hizo creer que puede existir un orden. Pero sólo existe el caos”. Por eso, su libro ejerce la fascinación de las paradojas.”

Villalba valoriza el arte sobre todo lo demás: la filosofía, la ciencia, la religión (“una fantasía”, la llama). Es lo que permite crearse a uno mismo.

Prefiere ser un cómico de la legua (“comediante nómada que, en el Renacimiento y durante el Siglo de Oro español, solo o formando pequeñas compañías, hacía sus representaciones en pequeñas poblaciones de un circuito rural que recorría a pie, en caballerías o carros. El nombre de esta forma de teatro itinerante tuvo su origen en la naturaleza trashumante de los cómicos y más concretamente en la obligación por ley de acampar a una legua de la población en la que iban a actuar”. (Wikipedia)), que un bufón del rey, porque aquel puede mirarse “en la mirada del otro”, es la verdadera manera de verse, de verdad y en lo profundo.

Prefiere el cine a la literatura, porque en aquel cabe toda la dimensión humana, en todos sus aspectos, es “el sonido y la furia”.

No importa que no haya relato, son unidades de espacio-tiempo, fragmentos relacionados aleatoriamente (decoupage prefiere llamar a este modo de construir la realidad, que es construir con recortes – ¿se acuerdan del collage?)

Así es la novela (de paso la novela es un personaje más, que quiere conducir su propia escritura y que discute con el escritor, que también es un personaje).

Por supuesto, tiene muchos elementos autobiográficos.

No he incluido fragmentos de la novela porque creo que es difícil de presentarla de esa manera: hay que leerla toda, lo que no es sencillo. Ayuda mucho entender lo que he desarrollado más arriba, o sea, no intentar comprenderla de los modos que tenemos asumidos como los correctos.

Hablando del cine –o de la vida, que es lo mismo-, dice que hay que romper todo para llegar a la verdad de las cosas, pero eso duele, pero es la única manera de ser feliz de verdad.

Claro que es una novela surrealista.

Así la presenta la entrevista de Los Andes: “La esquina a mitad de cuadra”, un libro que él concibe como un film materializado en la escritura. “Nunca se termina de contar todo. La anécdota más pequeña es insondable”.

Una novela película.

LÉANLA. VÉANLA.

by ariza_adolfo | May 2, 2022 | Literatura comentada

“Magistralmente escrita, y al ritmo de un thriller sexual, la historia crece en cada página alimentada con la prolífica imaginación de su autor, un docente de 56 años, licenciado en Letras que vive en General Alvear, donde tiene una librería.”

“Me gustaría escribir como Alex de la Iglesia filma y esta historia sale de esa falta absoluta de límites que propone Alex de la Iglesia” (https://www.telam.com.ar/notas/201812/317655-jose-niemetz-cultura.html)

Y así es esta historia de desmesura que le permitió a José Niemetz ganar el Premio Clarín Novela 2018.

En este caso mi lectura ha tenido matices diferentes de lo que me ha sucedido con otras novelas que he comentado:

El autor es Licenciado y Profesor en Literatura, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, como yo, aunque con Planes de Estudio diferentes;

Es mendocino como yo (alvearense, nacido en 1962). Claro que General Alvear, ese Departamento sureño de Mendoza, bastante pampeano, es diferente de la vida en el oasis norte: es muy conservador (como todo el sur mendocino), tanto que, después del orgullo inicial (lo recibieron casi como al ciudadano ilustre de la película de Cohn y Duprat), cuando leyeron la novela, algunos le retiraron el saludo;

Una diferencia es que yo leí siempre, desde que mi viejo me enseñó a leer antes de comenzar la Primaria. En cambio, él tuvo otra trayectoria: “Sin embargo, Tú eres para mí es su primer libro publicado. ¿Por qué recién ahora, a los 57 años? “Yo no fui el alumno que leía”, confiesa. El niño que le daba cuerdas a su imaginación con kilos y kilos de literatura no era él. “Lo único que quería era jugar en la Primera de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Era mi gran sueño. Pero bueno, era un patadura horrible y no tenía ninguna chance de jugar”, bromea.” https://www.infobae.com/cultura/2019/06/07/jose-niemetz-escribo-lo-que-no-puedo-vivir/

Hoy da clases de Literatura en la Universidad Champagnat y es dueño de la librería Había una vez en General Alvear.

En la misma entrevista leemos:

“—¿Cuándo llega, entonces, la literatura a tu vida?

—Yo descubro la literatura en la dictadura. Yo cumplo 14 en el 76, cuando comienza la dictadura. Justamente mi cumpleaños es el 24 de marzo y hay una marca fuerte ahí. En el 76 hubo mucho miedo en mi casa, en mi familia, en mi grupo. Había una represión muy grande en mi escuela. Y siento que me refugié mucho en la lectura. Mi vieja fue una gran lectora, una mina que leyó de una manera impresionante durante años y años. Cuando yo tenía 15, 16 años empecé muy de a poquito a leer.”

Claro, las diferencias de épocas son enormes: lo primero que me acuerdo de la vida política de Argentina son las marcas de los tiros frente a la Plaza Independencia en 1955 cuando ocurrió el golpe militar, aunque ambos sean hitos semejantes del proceso que terminó en 1983.

Como él, soy básicamente un lector. Así lo expresa Niemetz: “Tal vez haya una etiqueta que engloba a todas: lector. De hecho, esa es la razón por la cual transformó esta historia en una novela. “Porque es mi género predilecto como lector —sentencia—, porque básicamente soy eso: un lector.”

Otro hecho –extraño, casi- es la reacción que me provocó el primer intento de lectura, el año pasado.

La novela es el diario de una gorda, desde su niñez hasta el final de sus días. Su insensibilidad –el modo que encontró para sobrellevar el trato (mejor, el no trato) de su madre o el bullying escolar y social- y la perversidad de los hechos narrados, me hicieron dejar de leerla porque estaba en una etapa emocional medio complicada. Después –ahora- me dio vergüenza y la terminé.

Es cierto que los temas de terror, tanto en la lectura como en películas, nunca me han atraído porque me produjeron miedo desde niño, pero la lectura de Tú eres para mí me hizo, por su intensidad narrativa, convivir con una tremenda vida como la de Estela, y la de su madre y su abuela, llenas de perversidades sexuales –no solo la de la protagonista- y de producción y uso de pócimas y venenos, para sanar, enloquecer y matar.

Hay muchas cosas adentro de la novela, en general, autobiográficas, ya sea porque tienen que ver con experiencias del autor (la gordofobia, por ejemplo, no por él, sino por el padre o lo que vio en la escuela) o por temas que le interesaron para llevarlos a la literatura. En la misma entrevista de Infobae dice: “Esto claramente tiene que ver con mis gustos —continúa Niemetz, con la oreja apoyada en su celular— y en descubrir los placeres y los monstruos que nos habitan. Creo que uno escribe, al menos en mi caso personal, lo que de alguna forma no puede hacer en la vida consciente, en la vida cotidiana, en la vida diurna, y de alguna manera tenemos que soñarlo o lo tenemos que escribir. Supongo que escribo lo que no puedo vivir. Creo que hay algo de esto. El tema de la oscuridad, de lo sombreado, de lo horroroso, de lo siniestro que me atrae profundamente tanto como lector como escritor.”

La novela se desarrolla en una ciudad no identificada, y concretamente en un vivero familiar que contenía un sector secreto llamado Huerto Bendito, donde la madre (cuando no estaba viajando por todo el mundo buscando hierbas, raíces y substancias extrañas, usadas en la brujería y la hechicería) y la abuela se sumergían y no salían durante mucho tiempo.

Ese vivero, del que no sabemos todo lo que contiene, es el ámbito misterioso y terrible de la vida de Estela, obesa y asesina.

Es difícil hablar de la novela sin spoilers, pero trataré de encontrar el equilibrio entre el vértigo narrativo y original de la novela –cuya lectura recomiendo- y no anticipar los hechos narrados de este thriller intenso que nos deja sin aliento más de una vez.

Este lector que es Niemetz escribe de “mis propios fantasmas, de mis obsesiones, de mis miedos y de mis preocupaciones por la discriminación que sufren muchas minorías, como por ejemplo los obesos.”

Esas preocupaciones por las injusticias lo han llevado a ser candidato a Concejal en las PASO por el Partido Justicialista.

Niemetz lo explica así en la misma entrevista:

“Es que mi candidatura no surge de la nada. Yo no tengo militancia partidaria pero sí en los Derechos Humanos, en la educación pública, he hechos clases públicas, he estado siempre en las marchas del 24 de marzo. Todo el mundo sabe quién soy, lo que pienso, entran en Facebook y está.”

La novela está llena de elementos autobiográficos como este, con mayor o menor peso narrativo, pero que colaboran con que el lector nunca sepa lo que va a venir, aunque si miramos –al final de la novela- el camino seguido, vemos que todo confluye en el camino de Estela hacia “fusionarse en todo” en el desenlace.

Estela llega a ser ese personaje terrible porque fue una víctima, pero sale de esa victimización, por un camino de perversidad sexual y crímenes, del cual dice Niemetz en la entrevista de Télam citada antes:

“Ella decide ser la gorda que ve en el cuadro Las jardineras, de Botero, y entonces muestra arrogancia y orgullo de sí misma. Cuando ve esa imagen del cuadro dice: ahí descubrí la gorda que yo quería ser. Es una gorda que va empoderándose de a poco y descubre en el crimen el placer y su forma de vivir y ser feliz.”

Me llamó la atención que, en el contexto de la novela, no sentí rechazo por Estela, sino que la comprendí, consciente de su destino inevitablemente trágico, pero casi glorioso.

Otros elementos autobiográficos en la novela, además de los mencionados antes, son la fuerte relación con las plantas que tiene relación con su vida en el ámbito agrícola de General Alvear. Por eso, la obra transcurre centralmente en el vivero mencionado que es el necesario ámbito para que ocurra todo lo que ocurrió.

Está el episodio de Sandro, el tatuador, que llega al vivero con una “mujercita” (así la llama Estela, la narradora), y que después será Violeta, como la mujer que tiene tatuada en su cuerpo Sandro.

El nombre Violeta recorre toda la novela; tiene que ver con Violetta Valéry, que cantaba La Traviata mientras Sandro tatuaba a Estela, pero mucho más con Violeta Rivas, como Estela llamó a su muñeca.

Este episodio con Sandro y Violeta parece por momentos extraño e injustificado, pero es una pieza clave en ese puzzle desmesurado que termina construyendo ese personaje descomunal que es Estela, tanto en lo real como en lo narrativo.

Estela fue llamada así por su madre, que quedó embarazada en su primera relación en un club, mientras sonaba Tú eres mi destino cantado por Estela Raval y los Cinco Latinos. No es el único tema musical que aparece en la novela, también las canciones de Gigliola Cincuetti o Rita Pavone, siempre relacionadas con momentos narrativos en la vida de la protagonista.

Tú eres para mí, así comienza ese tema musical, atraviesa toda la novela, como Estela Raval marca a la madre de Estela, y por lo tanto a ella también, porque la actitud indiferente de la madre la hace sufrir tanto que es el origen de su personalidad trastornada.

Dije que la novela es un puzzle, lo es, pero poco común, porque lo vemos como si fuera un caleidoscopio de imágenes, sonidos, ciencia, brujería, una historia policial, sexo (cotidianas perversidades llevadas al paroxismo), dolor y tristeza, soledades humanas.

No es una novela común, pero cualquier buen lector, que busque una lectura original y valiosa, sabrá valorarla.

Me abruma bastante no poder trasmitir todo lo que gira alrededor de esa vida que es como un cometa que avanza hacia su propia destrucción, pero confío en que podré haberlos interesado lo bastante para que quieran leer la novela: es una experiencia única, terrible por momentos, pero siempre atrapante.

Es muy bueno que el autor la produzca en General Alvear, y se siga quedando en esa ciudad que quiero mucho, porque este texto disruptivo –y los que vienen- son buenos para su ambiente.

Comentarios recientes